UP Board Class 12 Hindi Question Paper with Answer Key Code 301 ZB is available for download. The exam was conducted by the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) on February 16, 2023 in Afternoon Session 2 PM to 5:15 PM. The medium of paper was Hindi. In terms of difficulty level, UP Board Class 12 Hindi paper was Easy. The question paper comprised a total of 14 questions.

UP Board Class 12 Hindi (Code 301 ZB) Question Paper with Solutions PDF

| UP Board Class 12 Hindi Question Paper with Solutions PDF | Check Solutions |

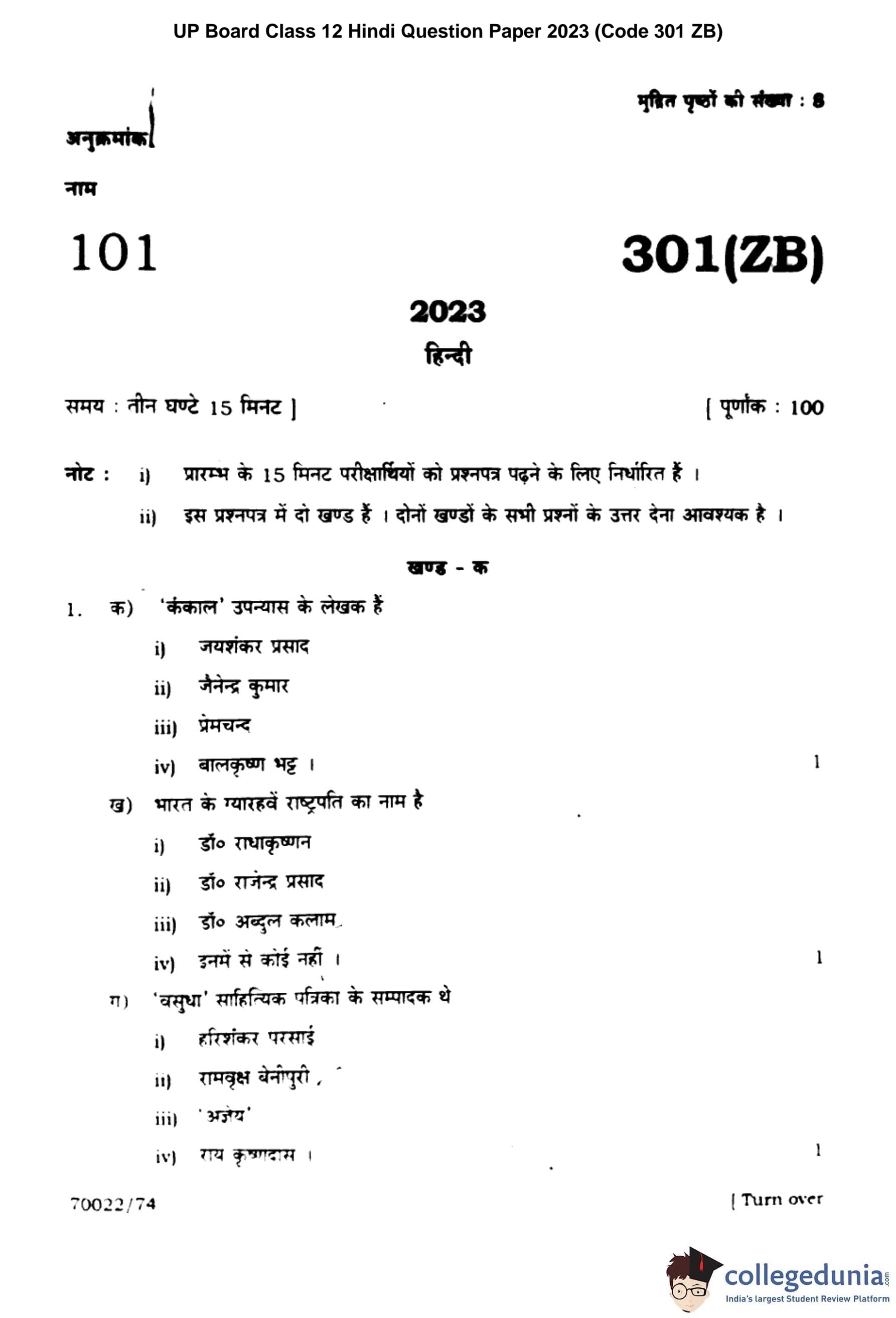

‘कंकाल’ उपन्यास के लेखक हैं –

View Solution

Step 1: Understanding the work.

‘कंकाल’ हिन्दी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। वे हिन्दी के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे।

Step 2: Analysis of options.

- (A) जयशंकर प्रसाद: सही उत्तर, वे ‘कंकाल’ उपन्यास के लेखक हैं।

- (B) जैनेन्द्र कुमार: इन्होंने ‘सुनीता’ उपन्यास लिखा, न कि ‘कंकाल’।

- (C) प्रेमचन्द: प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, परंतु ‘कंकाल’ उनका नहीं है।

- (D) बालकृष्ण भट्ट: इन्होंने ‘हिन्दी प्रदीप’ पत्रिका का संपादन किया था, पर ‘कंकाल’ के लेखक नहीं।

Step 3: Conclusion.

इस प्रकार, सही उत्तर है (A) जयशंकर प्रसाद।

Quick Tip: जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे।

भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति का नाम है –

View Solution

Step 1: Historical fact.

भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक यह पद संभाला। वे ‘मिसाइल मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से प्रसिद्ध थे।

Step 2: Analysis of options.

- (A) डॉ. राधाकृष्णन: भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे।

- (B) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद: भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।

- (C) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम: सही उत्तर, वे 11वें राष्ट्रपति थे।

- (D) इनमें से कोई नहीं: यह विकल्प गलत है।

Step 3: Conclusion.

सही उत्तर है (C) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम।

Quick Tip: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को ‘पीपुल्स प्रेसिडेंट’ भी कहा जाता है।

‘वसुधा’ सार्थक पत्रिका के संपादक थे –

View Solution

Step 1: Literary Background.

‘वसुधा’ एक साहित्यिक पत्रिका थी, जिसके संपादन का कार्य अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय प्रयोगवाद और नयी कविता आंदोलन के प्रमुख साहित्यकार थे।

Step 2: Analysis of options.

- (A) हरिशंकर परसाई: व्यंग्य लेखन के लिए प्रसिद्ध थे, पर ‘वसुधा’ पत्रिका के संपादक नहीं।

- (B) रामधारी सिंह दिनकर: राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध, परंतु पत्रिका संपादक नहीं।

- (C) अज्ञेय: सही उत्तर, वे ‘वसुधा’ पत्रिका के संपादक थे।

- (D) रामकृष्ण शर्मा: इनके साथ पत्रिका ‘वसुधा’ का संपादन नहीं जुड़ा।

Step 3: Conclusion.

इसलिए सही उत्तर है (C) अज्ञेय।

Quick Tip: अज्ञेय नयी कविता और प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं।

पण्डित दीनदयाल के पिता थे –

View Solution

Step 1: Background.

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महान नेता थे। उनके पिता का पेशा खेती था और वे किसान थे।

Step 2: Analysis of options.

- (A) किसान: सही उत्तर, उनके पिता किसान थे।

- (B) लिपिक: यह विकल्प गलत है।

- (C) हेड मास्टर: यह विकल्प भी गलत है।

- (D) स्टेशन मास्टर: यह भी सही नहीं है।

Step 3: Conclusion.

इस प्रकार, सही उत्तर है (A) किसान।

Quick Tip: पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अपने पारिवारिक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर महान नेता बने।

‘कल्पलता’ किस विधा की रचना है ?

View Solution

Step 1: Understanding the literary work.

‘कल्पलता’ हिन्दी साहित्य में निबंध विधा की एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।

Step 2: Analysis of options.

- (A) संस्मरण: यह ‘कल्पलता’ के लिए उपयुक्त विधा नहीं है।

- (B) कहानी: कहानी नहीं, बल्कि निबंध है।

- (C) उपन्यास: उपन्यास भी नहीं है।

- (D) निबंध: सही उत्तर, ‘कल्पलता’ निबंध विधा की रचना है।

Step 3: Conclusion.

सही उत्तर है (D) निबंध।

Quick Tip: ‘कल्पलता’ को निबंध विधा की महत्त्वपूर्ण कृति माना जाता है।

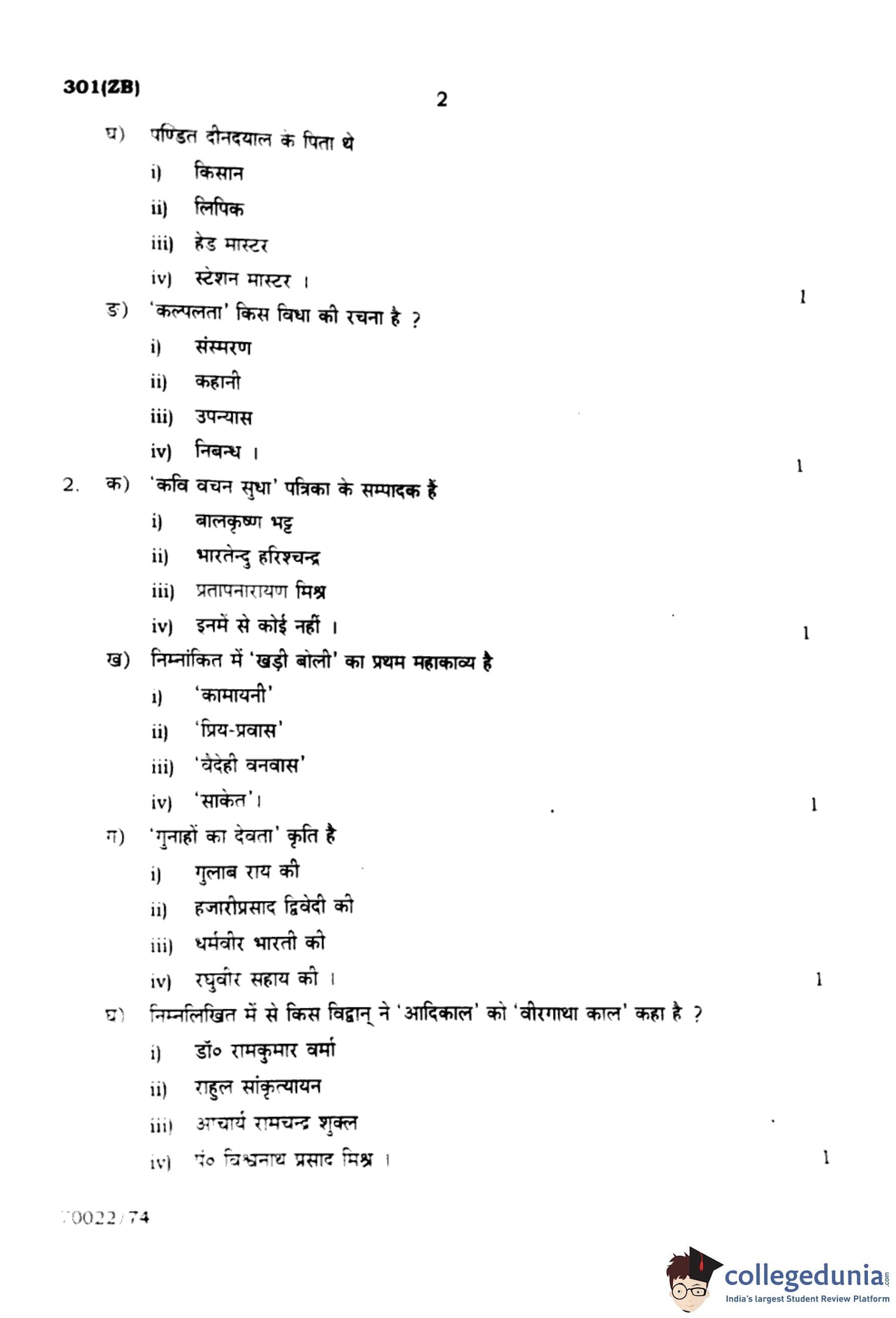

‘कवि वचन सुधा’ पत्रिका के संपादक हैं –

View Solution

Step 1: Context.

‘कवि वचन सुधा’ हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध पत्रिका थी, जिसके संपादक प्रतापनारायण मिश्र थे।

Step 2: Analysis of options.

- (A) बालकृष्ण भट्ट: इन्होंने ‘हिन्दी प्रदीप’ पत्रिका का संपादन किया।

- (B) भारतेंदु हरिश्चन्द्र: इन्हें आधुनिक हिन्दी साहित्य का जनक कहा जाता है, परंतु ‘कवि वचन सुधा’ के संपादक नहीं थे।

- (C) प्रतापनारायण मिश्र: सही उत्तर, इन्होंने ‘कवि वचन सुधा’ का संपादन किया।

- (D) इनमें से कोई नहीं: यह विकल्प गलत है।

Step 3: Conclusion.

सही उत्तर है (C) प्रतापनारायण मिश्र।

Quick Tip: हिन्दी की कई प्रमुख पत्रिकाओं ने साहित्यिक पुनर्जागरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

निम्नलिखित में ‘खड़ी बोली’ का प्रथम महाकाव्य है –

View Solution

Step 1: Background.

आयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ द्वारा लिखित ‘प्रिय-प्रवास’ खड़ी बोली हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।

Step 2: Analysis of options.

- (A) कामायनी: जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य नहीं।

- (B) प्रिय-प्रवास: सही उत्तर, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है।

- (C) विरेही वनवास: यह सही उत्तर नहीं है।

- (D) साकेत: मैथिलीशरण गुप्त का महाकाव्य है, लेकिन पहला नहीं।

Step 3: Conclusion.

सही उत्तर है (B) प्रिय-प्रवास।

Quick Tip: ‘प्रिय-प्रवास’ खड़ी बोली साहित्य में महाकाव्य लेखन का प्रारंभिक उदाहरण है।

‘गुलाबों का देवता’ कृति है –

View Solution

Step 1: Background.

‘गुलाबों का देवता’ प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती की कृति है। वे नयी कविता और नाटक लेखन में प्रसिद्ध थे।

Step 2: Analysis of options.

- (A) गुलाब राय: सही उत्तर नहीं।

- (B) हरिशंकर परसाई: ये व्यंग्य लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं।

- (C) धर्मवीर भारती: सही उत्तर, उन्होंने ‘गुनाहों का देवता’ उपन्यास लिखा।

- (D) रघुवीर सहाय: ये कवि और आलोचक थे।

Step 3: Conclusion.

सही उत्तर है (C) धर्मवीर भारती।

Quick Tip: धर्मवीर भारती का ‘गुनाहों का देवता’ हिन्दी उपन्यास साहित्य में एक मील का पत्थर है।

निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ‘आदिकाल’ को ‘वीरगाथा काल’ कहा है ?

View Solution

Step 1: Historical fact.

हिन्दी साहित्य को विभाजित करने वाले प्रमुख आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ‘आदिकाल’ को ‘वीरगाथा काल’ कहा।

Step 2: Analysis of options.

- (A) डॉ. रामकुमार वर्मा: इन्होंने ऐसा नहीं कहा।

- (B) राहुल सांकृत्यायन: ये इतिहासकार और साहित्यकार थे, पर इस वर्गीकरण से नहीं जुड़े।

- (C) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल: सही उत्तर, उन्होंने ही ‘आदिकाल’ को ‘वीरगाथा काल’ कहा।

- (D) डॉ. शिवचन्द्र प्रसाद मिश्र: सही उत्तर नहीं।

Step 3: Conclusion.

सही उत्तर है (C) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल।

Quick Tip: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य इतिहास के सर्वाधिक प्रभावशाली आलोचकों में से एक थे।

‘सरस्वती’ निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है ?

View Solution

Step 1: Background.

‘सरस्वती’ हिन्दी की एक प्रसिद्ध पत्रिका है, जो आधुनिक लौकिक साहित्य से संबंधित है। इसका संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, जिससे इसे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई।

Step 2: Analysis of options.

- (A) सिद्ध-साहित्य: यह मध्यकालीन साहित्य का अंग है, पर ‘सरस्वती’ से संबंधित नहीं।

- (B) जैन-साहित्य: यह धार्मिक साहित्य है, पत्रिका ‘सरस्वती’ से संबंध नहीं।

- (C) नाथ-साहित्य: योगियों का साहित्य है, पर ‘सरस्वती’ पत्रिका से जुड़ा नहीं।

- (D) लौकिक साहित्य: सही उत्तर, ‘सरस्वती’ पत्रिका लौकिक साहित्य से जुड़ी है।

Step 3: Conclusion.

इस प्रकार, सही उत्तर है (D) लौकिक साहित्य।

Quick Tip: ‘सरस्वती’ पत्रिका ने आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाई।

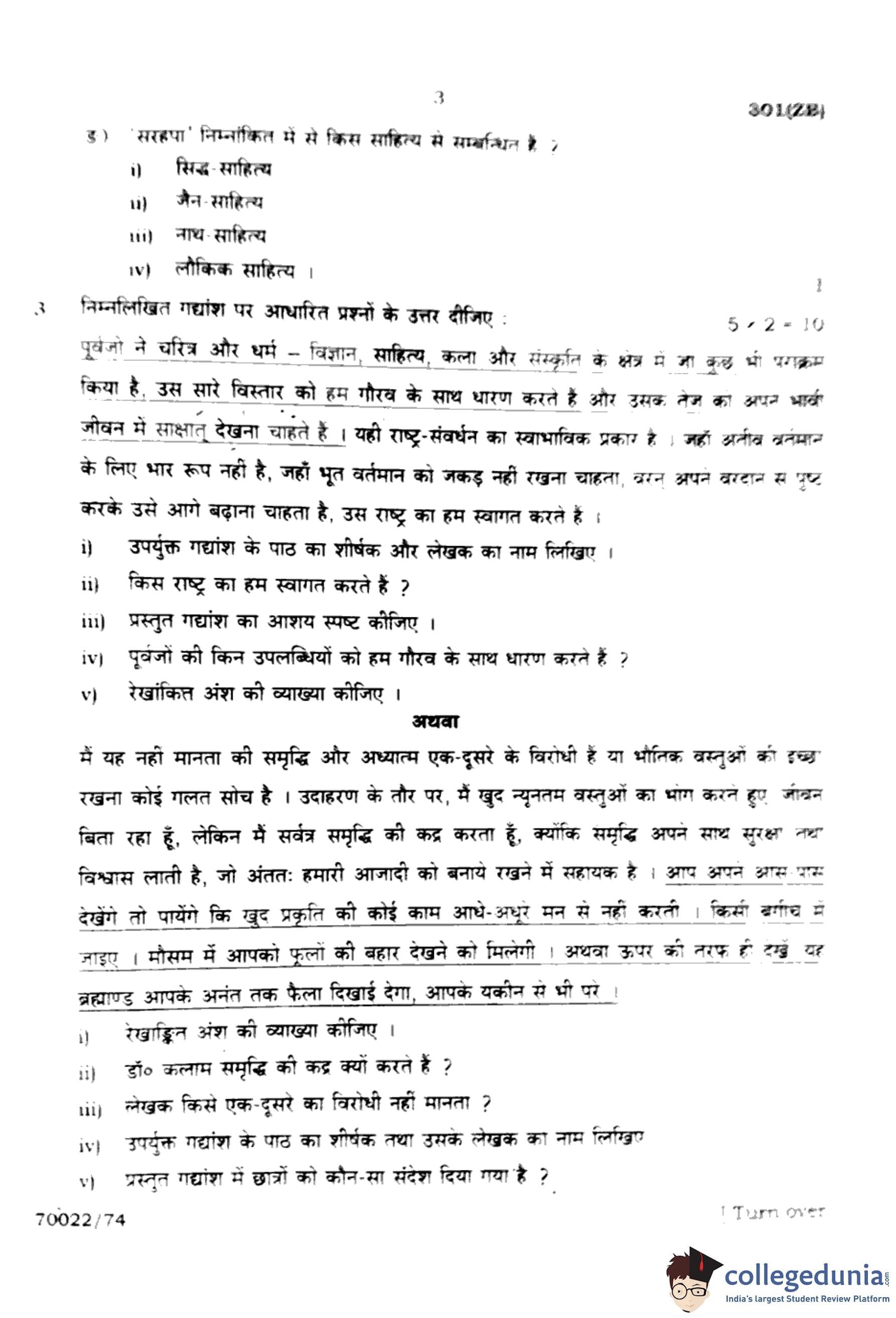

निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

गद्यांश :

पूर्वजों ने चरित्र और धर्म – विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी प्रस्तुत किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और अपने जीवन में सम्भाव देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र-सम्बन्ध का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अन्यत्र प्रभाव के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को झकझोर नहीं रहा चाहता, वरन् अतीत बदल या लुप्त करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं।

(i) उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए।

(ii) किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं ?

(iii) प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए।

(iv) पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं ?

(v) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

View Solution

N/A Quick Tip: गद्यांश आधारित प्रश्नों को हल करते समय पहले गद्यांश का आशय समझें, फिर बिंदुवार उत्तर लिखें।

निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

गद्यांश :

मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक-दूसरे के विरोधी हैं। भौतिक वस्तुओं को इष्ट मानना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर, मैं बहुत न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करता हूँ, जीवन बिताता हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कामना करता हूँ। क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुख-शांति भी लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप जब आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति की कोई काम-आधारित मनोवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है और चारों ओर फूल खिलते हैं, वैसे ही उन्नति का स्वरूप भी स्वाभाविक है।

(i) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(ii) डॉ. कलाम समृद्धि की कामना क्यों करते हैं ?

(iii) लेखक किसे एक-दूसरे का विरोधी नहीं मानता ?

(iv) उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक तथा उसके लेखक का नाम लिखिए।

(v) प्रस्तुत गद्यांश से छात्रों को कौन-सा सन्देश दिया गया है ?

View Solution

N/A Quick Tip: गद्यांश आधारित प्रश्नों में लेखक की मुख्य भावना को समझना और उत्तर संक्षेप में देना सबसे प्रभावी तरीका है।

प्रेमचंद का जीवन-परिचय दीजिए और उनकी भाषा-शैली का उल्लेख कीजिए।

View Solution

जीवन-परिचय:

प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गाँव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे हिन्दी के महान उपन्यासकार, कहानीकार और समाज सुधारक थे। ‘गोदान’, ‘गबन’, ‘निर्मला’ जैसे उपन्यास तथा ‘पूस की रात’, ‘कफन’, ‘बड़े घर की बेटी’ जैसी कहानियाँ उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। उन्हें ‘उपन्यास सम्राट’ कहा जाता है।

भाषा-शैली:

प्रेमचंद की भाषा-शैली सरल, व्यावहारिक और यथार्थपरक है। उन्होंने सामान्य जनता की बोली-भाषा का प्रयोग किया जिससे उनकी रचनाएँ आमजन के जीवन से जुड़ जाती हैं। उनकी शैली में व्यंग्य, करुणा और सामाजिक चेतना विशेष रूप से दिखाई देती है।

Quick Tip: प्रेमचंद ने साहित्य को समाज सुधार का माध्यम बनाया।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का जीवन-परिचय दीजिए और उनकी भाषा-शैली का उल्लेख कीजिए।

View Solution

जीवन-परिचय:

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दूबे का छपरा गाँव में हुआ। वे साहित्यकार, आलोचक और विचारक थे। उन्होंने ‘आल्हा’, ‘कबीर’, ‘अशोक के फूल’, ‘अनामदास का पोथा’, ‘पुनर्नवा’ जैसी अमूल्य कृतियाँ दीं। वे शांति निकेतन में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे।

भाषा-शैली:

द्विवेदी जी की भाषा-शैली विद्वत्तापूर्ण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण और साथ ही सहज है। उन्होंने आलोचना और निबंध साहित्य को नई ऊँचाइयाँ दीं। उनकी शैली में तर्क, विश्लेषण और प्रभावशाली प्रस्तुति मिलती है।

Quick Tip: आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय का जीवन-परिचय दीजिए और उनकी भाषा-शैली का उल्लेख कीजिए।

View Solution

जीवन-परिचय:

पं. दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गाँव में हुआ। वे भारतीय जनसंघ के प्रख्यात नेता, पत्रकार और विचारक थे। ‘एकात्म मानववाद’ उनका प्रमुख वैचारिक दर्शन है। उन्होंने ‘पांचजन्य’ और ‘राष्ट्रधर्म’ पत्रिकाओं का संपादन किया।

भाषा-शैली:

उनकी भाषा-शैली सरल, सहज और ओजपूर्ण है। उनके लेखन में राष्ट्रवाद, सामाजिक उत्थान और सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

Quick Tip: दीनदयाल उपाध्याय ने ‘एकात्म मानववाद’ के माध्यम से राजनीति और समाज के लिए नई दृष्टि प्रस्तुत की।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए।

View Solution

साहित्यिक परिचय:

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जन्म 1884 ई. में बस्ती (उत्तर प्रदेश) में हुआ। वे हिन्दी के महान आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार थे। उन्होंने हिन्दी साहित्य को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। उनकी ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ कृति ने साहित्य-जगत में नई दिशा दी।

प्रमुख रचनाएँ:

- हिन्दी साहित्य का इतिहास

- चिंतामणि (निबंध-संग्रह)

- रसमीमांसा

Quick Tip: आचार्य शुक्ल को हिन्दी आलोचना और साहित्येतिहास का जनक कहा जाता है।

जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए।

View Solution

साहित्यिक परिचय:

जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ई. में वाराणसी में हुआ। वे हिन्दी के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध और उपन्यास सभी विधाओं में लेखन किया।

प्रमुख रचनाएँ:

- कामायनी (महाकाव्य)

- आंसू, लहर (काव्य-संग्रह)

- ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त (नाटक)

- कंकाल, तितली (उपन्यास)

Quick Tip: जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में दार्शनिकता, भावुकता और राष्ट्रप्रेम का सुंदर समन्वय मिलता है।

सुमित्रानन्दन पंत का साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए।

View Solution

साहित्यिक परिचय:

सुमित्रानन्दन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा (उत्तराखंड) में हुआ। वे हिन्दी के छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति-सौन्दर्य, कोमलता और आध्यात्मिकता का अद्भुत चित्रण मिलता है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख रचनाएँ:

- पल्लव, गुनजन (काव्य-संग्रह)

- ग्राम्या, युगान्त (काव्य-संग्रह)

- चिदंबरा (ज्ञानपीठ से सम्मानित कृति)

Quick Tip: सुमित्रानन्दन पंत की कविता में प्रकृति और मानवीय संवेदना का अद्वितीय संगम है।

‘पलायन’ अथवा ‘कमलनागर की हार’ कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। (अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द)

View Solution

‘पलायन’ का उद्देश्य:

‘पलायन’ कहानी का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की समस्याओं और किसान की विवशताओं को उजागर करना है। यह कहानी बताती है कि किस प्रकार गरीबी और अभाव के कारण लोग गाँव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं। इसमें समाज और सरकार की उदासीनता पर भी करारा व्यंग्य किया गया है।

‘कमलनागर की हार’ का उद्देश्य:

इस कहानी का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर छिपे अहंकार, लालच और स्वार्थ की पराजय को दिखाना है। कहानी यह संदेश देती है कि अंततः नैतिक मूल्यों और सच्चाई की ही विजय होती है।

Quick Tip: कहानियों के उद्देश्य लिखते समय उनके सामाजिक और नैतिक सन्देश को अवश्य शामिल करें।

‘बहादुर’ कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र-चित्रण कीजिए। (अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द)

View Solution

बहादुर का चरित्र-चित्रण:

‘बहादुर’ कहानी का प्रमुख पात्र एक साधारण नौकर है, जो निष्ठावान, ईमानदार और सेवाभावी है। उसमें परिश्रम और जिम्मेदारी की भावना है, लेकिन उसका स्वभाव कभी-कभी भोला और अज्ञानता से भरा हुआ भी दिखाई देता है। वह अपने मालिक के प्रति निष्ठावान होते हुए भी सामाजिक विषमताओं का शिकार बनता है। उसके माध्यम से कहानीकार ने समाज की वर्ग-व्यवस्था और शोषण को उजागर किया है।

Quick Tip: चरित्र-चित्रण में बाह्य रूप, स्वभाव और कहानी में पात्र की भूमिका—इन तीन पहलुओं पर अवश्य ध्यान दें।

‘रश्मिरथी’ के षष्ठ सर्ग की घटना अपने शब्दों में लिखिए। (अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द)

View Solution

‘रश्मिरथी’ के षष्ठ सर्ग में कर्ण और अर्जुन का युद्ध वर्णित है। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में धँस जाता है और वह असहाय हो जाता है। उस समय भी कर्ण धर्म का पालन करते हुए युद्धभूमि से पीछे हटना स्वीकार नहीं करता। श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यही उचित अवसर है और अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर उसे मार देता है। यह प्रसंग कर्ण की वीरता और उसकी tragical नियति का परिचायक है।

Quick Tip: किसी प्रसंग को लिखते समय उसके आरम्भ, मुख्य घटना और परिणाम तीनों का संक्षेप में वर्णन करें।

‘रश्मिरथी’ खंडकाव्य के आधार पर ‘कर्ण’ का चरित्र-चित्रण कीजिए। (अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द)

View Solution

कर्ण ‘रश्मिरथी’ का नायक है। वह दानी, पराक्रमी और आत्मसम्मानी योद्धा था। जन्म से ही उपेक्षित और अपमानित होने के बावजूद उसने अद्भुत धैर्य और साहस का परिचय दिया। उसने मित्रता निभाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी दानशीलता थी, जिसे वह मृत्यु के समय भी निभाता है। कर्ण का चरित्र वीरता, त्याग और करुणा का आदर्श उदाहरण है।

Quick Tip: चरित्र-चित्रण लिखते समय पात्र की प्रमुख विशेषताएँ, उसका स्वभाव और उसकी महत्ता अवश्य लिखें।

‘श्रवणकुमार’ खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए।

View Solution

‘श्रवणकुमार’ खंडकाव्य की प्रमुख घटनाएँ श्रवणकुमार के अपने माता-पिता की सेवा करने और उनके आदेश पर जंगलों में जाकर जल लाने की कहानी से संबंधित हैं। श्रवणकुमार का चरित्र असीमित श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। वह अपने अंधे माता-पिता की मदद करने के लिए जंगल की कठिन यात्रा करता है, और अंत में अपने पिता के आदेश को पूरा करने के दौरान मृत्यु को प्राप्त करता है। उसकी शहादत ने उसकी माता-पिता के प्रति समर्पण और आदर्श पुत्र के रूप में उसकी पहचान बनाई।

Quick Tip: कहानियों में प्रमुख घटनाओं को लिखते समय क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं का उल्लेख करें।

‘श्रवणकुमार’ खंडकाव्य के आधार पर ‘दशरथ’ का चरित्र-चित्रण कीजिए।

View Solution

दशरथ ‘श्रवणकुमार’ खंडकाव्य का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह अयोध्या का राजा था और अपने जीवन में कई महान कार्य करने वाला व्यक्ति था। दशरथ का दिल अपने पुत्रों और राज्य के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण था, लेकिन जब उसने श्रवणकुमार को मार दिया, तो वह अपने कर्मों का पछतावा करता है। उसकी चरित्र-चित्रण में उसके भीतर की मानवता और गलतियों का एहसास भी दिखता है, जो उसे एक यथार्थवादी और करुण पात्र बनाता है।

Quick Tip: किसी पात्र का चरित्र-चित्रण करते समय उसकी अच्छाई और कमजोरियों दोनों का संतुलन बनाए रखें।

‘सत्य की जीत’ खंडकाव्य के आधार पर ‘द्रौपदी’ का चरित्र-चित्रण कीजिए।

View Solution

‘सत्य की जीत’ खंडकाव्य में द्रौपदी का चरित्र साहस, समर्पण और शौर्य का प्रतीक है। वह केवल अपनी पांडवों के प्रति निष्ठा नहीं दिखाती, बल्कि अपने आत्म-सम्मान के लिए भी संघर्ष करती है। द्रौपदी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निर्भीकता और करुणा है। वह एक ओर अपने पांच पतियों के साथ धर्म के मार्ग पर चलती है, दूसरी ओर वह अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कौरवों के खिलाफ संघर्ष करती है। उसकी वीरता और ताकत को कहानी में प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है।

Quick Tip: किसी पात्र का चरित्र-चित्रण करते समय उसकी आंतरिक शक्ति और समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करें।

‘सत्य की जीत’ खंडकाव्य की विषमताओं का वर्णन कीजिए।

View Solution

‘सत्य की जीत’ खंडकाव्य में विषमताएँ उस समय के सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन को दर्शाती हैं। कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष केवल व्यक्तिगत द्वंद्व नहीं था, बल्कि यह सत्य, धर्म, और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। यह काव्य विशेष रूप से उस समय की सामाजिक विषमताओं को उजागर करता है, जहाँ द्रौपदी के अपमान, पांडवों के संघर्ष और कौरवों के अत्याचार को चित्रित किया गया है। इन विषमताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताएँ और अन्याय को दिखाया गया है।

Quick Tip: काव्य में विषमताओं का वर्णन करते समय संघर्ष के विभिन्न पहलुओं और उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है।

‘आलोक-चित्र’ खंडकाव्य की विषमताएँ लिखिए।

View Solution

‘आलोक-चित्र’ खंडकाव्य में विषमताएँ समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं। यह काव्य उस समय की सामाजिक असमानताओं को उजागर करता है, जहाँ एक ओर धनी वर्ग अपनी सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, वहीं दूसरी ओर गरीब और शोषित वर्ग के लोग न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहे थे। विषमता का सबसे प्रमुख उदाहरण यह है कि जहाँ एक वर्ग के लोग सुखी जीवन जी रहे थे, वहीं दूसरा वर्ग दुःख और अभाव में जी रहा था। काव्य में यह विषमता स्पष्ट रूप से चित्रित की गई है।

Quick Tip: काव्य में विषमताओं का विवरण करते समय संघर्ष, असमानताएँ और उनकी सामाजिक भूमिका को स्पष्ट करें।

‘आलोक-चित्र’ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र-चित्रण कीजिए।

View Solution

‘आलोक-चित्र’ खंडकाव्य में गांधी जी का चरित्र सत्य, अहिंसा और समाज सुधार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि मानते हुए भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उनके संघर्ष में एकात्मता और शांति का संदेश था। उनका जीवन समाज के कमजोर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनका चरित्र न केवल साहस और आत्म-नियंत्रण का प्रतीक था, बल्कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नैतिक मूल्यों को भी प्रकट किया।

Quick Tip: चरित्र-चित्रण में किसी भी पात्र के आदर्श, संघर्ष और उनके योगदान को प्रभावी ढंग से व्यक्त करें।

‘न्यायपथी’ खंडकाव्य के चौथे सर्ग की घटना अपने शब्दों में लिखिए।

View Solution

‘न्यायपथी’ खंडकाव्य के चौथे सर्ग में न्याय के सिद्धांतों और संघर्षों को दर्शाया गया है। इस सर्ग में मुख्य रूप से न्याय के प्रति व्यक्ति की निष्ठा, उसकी त्याग और बलिदान की भावना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें लेखक ने न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए विभिन्न पात्रों के संघर्ष को चित्रित किया है। चौथे सर्ग में न्याय के पक्ष में खड़े हुए पात्रों की महत्ता और उनके द्वारा किए गए संघर्ष को प्रमुखता दी गई है।

Quick Tip: किसी सर्ग के प्रमुख घटनाओं को लिखते समय पात्रों के संघर्ष और उनके आंतरिक संघर्ष को भी समझें।

‘न्यायपथी’ खंडकाव्य के आधार पर ‘राजेश्री’ का चरित्र-चित्रण कीजिए।

View Solution

‘न्यायपथी’ खंडकाव्य में राजेश्री का चरित्र एक आदर्श शासक और धर्मवीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह न केवल न्याय का पालन करती है, बल्कि अपने राज्य की समृद्धि के लिए हर कठिनाई का सामना करती है। राजेश्री की विशेषता यह है कि वह अपने राज्य के हित में कठिन निर्णय लेने से नहीं हिचकिचाती। उसकी नीतियाँ हमेशा जनता के कल्याण के लिए होती हैं, और उसका चरित्र अत्यधिक न्यायप्रिय और साहसी है।

Quick Tip: चरित्र-चित्रण में किसी पात्र की प्रमुख विशेषताएँ, उसके कार्य और समाज पर उसके प्रभाव को शामिल करें।

‘मुक्ति’ खंडकाव्य के नायक का चरित्र-चित्रण कीजिए।

View Solution

‘मुक्ति’ खंडकाव्य का नायक एक विचारशील और साहसी व्यक्ति है, जो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह समझता है। नायक का मुख्य उद्देश्य समाज से व्याप्त बुराईयों को समाप्त करना और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना है। उसकी पूरी यात्रा आत्मनिर्भरता, साहस और निष्ठा से भरी हुई है। नायक का चरित्र शांति, परिश्रम और प्रेरणा का प्रतीक है, जो समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करता है।

Quick Tip: चरित्र-चित्रण करते समय पात्र के गुण, संघर्ष और समाज पर उसके प्रभाव को अवश्य लिखें।

‘मुक्ति’ खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए।

View Solution

‘मुक्ति’ खंडकाव्य में प्रमुख घटनाएँ नायक की जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती हैं। इसमें नायक के संघर्षों, उसकी इच्छाओं, और अंततः सत्य के मार्ग पर चलने की घटनाओं का वर्णन किया गया है। नायक समाज के दमनकारी तत्वों से संघर्ष करता है और अंत में अपने आत्मज्ञान के साथ मुक्ति प्राप्त करता है। कहानी में विशेष रूप से उसकी निष्ठा और साहस को प्रमुखता दी गई है, जिससे वह समाज में एक आदर्श बनकर उभरता है।

Quick Tip: प्रमुख घटनाओं को संक्षेप में और समयक्रम के अनुसार लिखें ताकि पाठक आसानी से घटनाओं की जटिलता को समझ सके।

निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सन्दर्भ-सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए:

धन्योऽयं भारतदेशः, यत्र सुमूलरूपेण जन्मनास्वभावानी, भव्यमानोऽदेशधारिणी, शब्द-संस्कार-प्रसूतिनी सुश्रीभारती।

विद्यामानेन निबिडलुप्ते बालदशायामपि अस्या: बालदशामेव संवेक्षितुं सुषमां च वर्तते।

इयञ्च भाषा संस्कृतनामानि लोके प्रतिष्ठा अस्ति।

अस्माकं रामायण-महाभारतयोः इतिहासकाव्ययोः, चत्वारो वेदाः, सर्वेऽपि उपनिषदः, अश्चर्यगुणपूर्णानि अन्यानि च महान्याख्यानानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति।

इयमेव भाषा स्वभावतः भाषणानां जननी मत्वा भाषामाता इति।

View Solution

N/A Quick Tip: सन्दर्भ-सहित अनुवाद करते समय पहले गद्यांश का विषय स्पष्ट करें, फिर उसका सरल और क्रमबद्ध हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करें।

निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का सन्दर्भ-सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए:

सौराष्ट्रप्रदेशे ठक्कराग्रामाख्ये ग्रामे श्रीकृष्णाश्रितवासी-नाम्नो धनाढ्यस्य औदिच्यब्राह्मणस्य धर्मपत्नी शिवस्य च पार्वतीव भावदशासु नवयां स्थित्यां गुरुतायाः मूलरूपं

एकोऽशीटितमः शारदशरतमे शकेकाभ्दे पुत्रलाभजननवृत्।

View Solution

N/A Quick Tip: अनुवाद करते समय स्थान, पात्र और समय का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए ताकि गद्यांश का अर्थ पूरी तरह से समझा जा सके।

निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का सन्दर्भ-सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए:

प्रजानामेव भूत्यर्थं स तायत्रो बलान्वितः ।

सहस्रगुणमुत्सृष्टो हि रसः सूर्यः ।।

View Solution

N/A Quick Tip: श्लोक के अनुवाद में पहले उसके विषय को पहचानें, फिर भाव को सरल भाषा में स्पष्ट करें।

निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए:

i) काक: कृत्वुलक्ष्य विरोक्षमकृत?

View Solution

काक: कृत्वुलक्ष्य विरोक्षमकृत्।

काक: एकं बहुविधानि उद्देश्यम् आचरति। यत्र यत्र दृष्टा, त्यं त्यं उद्देश्यम् प्रकटयति, तस्य च विषयं कर्तृत्वे लक्षयति। काक: सर्वाणि उद्देश्यानि च यत्र यत्र उत्पद्यन्ते यत्र दृष्टा ते व्यक्तानि उद्देश्यानि यथाविधानि च निर्वर्तयति।

Quick Tip: काकस्य कार्य सिद्धांत समर्पण के रूप में हमेशा लक्षित कार्य नीतियों के पालन में है।

ii) संस्कृतस्य आदिकविक: कोदित?

View Solution

संस्कृतस्य आदिकविक: कोदित।

संस्कृत काव्य के समर्पण स्वरूप विद्यमान काव्य के पूर्वपठ्यों के रूप में आदिकविकें अवलोकनीया। संस्कृत में सन्निकर्षे सम्प्रेषण एक प्रवृत् विषय यथा प्रारंभिक काव्य संवाद ने प्रत्येक काव्य प्रवृत्तियों को महनीय प्रकाश में प्रस्तुत किया।

Quick Tip: संस्कृत साहित्य में आदिकवि आदिकाव्य की पहचान और साहित्यिक महत्व की मूलभूत सिद्धांत है।

iii) का भाषा देवभाषा इति नाना ज्ञाता?

View Solution

का भाषा देवभाषा इति नाना ज्ञाता।

संस्कृत भाषा सर्वोत्तम देवभाषा मानी जाती है। संस्कृत साहित्य, धर्म, शास्त्र, और विशेषत: वेदों में इसका उपयोग किया गया है।

Quick Tip: संस्कृत भाषा के अद्भुत वाग्मिता और सिद्धांतों के कारण इसे देवभाषा मानते हैं।

iv) वसंतकाले कृषा: क्ओषा: भवति?

View Solution

वसंतकाले कृषा: क्ओषा: भवति।

वसंतकाल में कृषक वसंत ऋतु की उपयुक्तता के कारण खेतों में उपज को प्राप्त करता है।

Quick Tip: वसंत ऋतु में कृषि कार्यों के लिए आदर्श समय होता है, जिससे कृषक के लिए अधिक उत्पादन संभव होता है।

क) हास्य अथवा रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।

View Solution

- **हास्य रस:**

हास्य रस एक ऐसा रस है, जिसमें व्यक्ति या दृश्य देखकर हंसी आती है। यह स्थिति आनंद और उल्लास की उत्पत्ति करती है। हास्य रस में व्यक्ति के हास्यपूर्ण वाक्य, क्रिया, या स्थिति से दर्शक या पाठक हंसी का अनुभव करते हैं।

उदाहरण: एक व्यक्ति का जो हमेशा गुस्से में रहता है, वह अचानक किसी मजेदार घटना पर हंसी के फव्वारे के समान हंसने लगे। यह हास्य रस का उदाहरण है।

- **रौद्र रस:**

रौद्र रस एक ऐसा रस है जिसमें क्रोध और उग्रता का भाव होता है। यह रस शक्ति, भयंकरता और विपरीत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। रौद्र रस के समय व्यक्ति क्रोधित या उग्र दिखाई देता है।

उदाहरण: जब किसी को अत्यधिक क्रोध आता है और वह गुस्से में कुछ खतरनाक कदम उठाता है, तो यह रौद्र रस का एक उदाहरण है।

Quick Tip: हास्य और रौद्र रस के बीच अंतर यह है कि हास्य रस आनंदित करता है जबकि रौद्र रस क्रोध और तीव्रता का भाव उत्पन्न करता है।

ख) रलेश अथवा उससे अंकलनकार की परिभाषा सोलधरन लिखिए।

View Solution

रलेश अथवा अंकलनकार का अर्थ है किसी विशेष तथ्य या गुण के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला यथार्थ और ज्ञान, जिसे कथानक, प्रसंग, या पात्रों द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। यह शाब्दिक या वाचिक शैली से जोड़ा जाता है, जो दृश्य या संवादों में स्पष्ट होता है।

Quick Tip: रलेश की अवधारणा संवादों और प्रसंगों के बीच तारतम्य में प्रकट होती है।

ग) ‘स्रोत’ अथवा ‘हरिगीतिका’ छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए।

View Solution

- **स्रोत अथवा हरिगीतिका छंद:**

यह एक प्रकार का संस्कृत छंद है जिसमें कुल 8 अंश होते हैं। यह छंद विशेष रूप से धार्मिक एवं भक्ति साहित्य में प्रयोग किया जाता है। हरिगीतिका छंद में आवाज़, समय और कथ्य के उचित अनुपात को ध्यान में रखते हुए कविता का स्वरुप निर्धारित किया जाता है।

उदाहरण: \[ स्रोत या हरिगीतिका का उदाहरण किसी भक्ति गीत में देखा जा सकता है, जहाँ पाठक या श्रोता को भक्ति की गहराई में ले जाने के लिए नियमित उच्चारण होता है। \] Quick Tip: हरिगीतिका छंद में विशेष रूप से भक्ति और भावनात्मक रस का समावेश होता है।

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा-शैली में निबंध-शैली में लिखिए:

i) छात्र और अनुशासन।

View Solution

छात्र जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अनुशासन है। अनुशासन न केवल एक विद्यार्थी को अच्छी आदतें सिखाता है, बल्कि उसके मानसिक और शारीरिक विकास में भी मदद करता है। एक अनुशासित छात्र हमेशा समय का सही उपयोग करता है, अपनी पढ़ाई में नियमित रहता है और अपने कार्यों को प्राथमिकता देता है। अनुशासन से ही विद्यार्थी सफलता की ओर अग्रसर होता है।

अच्छा अनुशासन विद्यार्थी को एक जिम्मेदार और संजीदा व्यक्ति बना देता है। अनुशासन जीवन में हर काम को सही तरीके से करने की आदत विकसित करता है और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। Quick Tip: अनुशासन सफलता की कुंजी है। यह हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है।

ii) नई शिक्षा-नीति।

View Solution

नई शिक्षा-नीति शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता को समझते हुए बनाई गई है। इस नीति के माध्यम से शिक्षा में बुनियादी सुधार, समग्र दृष्टिकोण, और 21वीं सदी के कौशलों का समावेश किया जा रहा है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपने भविष्य को सशक्त बना सकें।

नई शिक्षा-नीति में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान और समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें बालकों के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और जीवनोपयोगी बनाया गया है। Quick Tip: नई शिक्षा-नीति शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विद्यार्थियों की सर्वांगीण वृद्धि संभव होगी।

iii) जनसंख्या-वृद्धि: समता एवं समानता।

View Solution

जनसंख्या वृद्धि एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या से संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है और पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ हमें समता और समानता की दिशा में भी कार्य करना होगा। यह सुनिश्चित करना कि सभी वर्गों और समुदायों को समान अवसर मिले, अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समाज में समानता की स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार संसाधन मिलें। Quick Tip: जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के साथ-साथ सामाजिक समानता और समता को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

iv) गोष्ठामी तुलसीदास।

View Solution

तुलसीदास एक महान संत और कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी अमूल्य काव्य रचनाएँ दीं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से धर्म, नैतिकता और समाज के प्रति प्रेम और निष्ठा की प्रेरणा दी। तुलसीदास जी का जीवन सरल था, पर उनके कार्यों ने समाज में गहरे परिवर्तन किए। उनकी गाथाएँ आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। Quick Tip: तुलसीदास जी के काव्य रचनाएँ आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें धर्म, नैतिकता और समाज सेवा की प्रेरणा देती हैं।

v) विज्ञान - विकास या विनाश।

View Solution

विज्ञान ने मानवता के लिए असीमित संभावनाएँ खोली हैं। विज्ञान के विकास ने चिकित्सा, संचार, परिवहन, और अन्य कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि विज्ञान का गलत प्रयोग विनाश का कारण बन सकता है। परमाणु बम और जैविक युद्ध जैसे उदाहरण बताते हैं कि विज्ञान का दुरुपयोग भी विनाशकारी हो सकता है।

इसलिए, विज्ञान के विकास के साथ-साथ हमें इसके सही प्रयोग की दिशा में भी कार्य करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए हो। Quick Tip: विज्ञान का विकास तभी सार्थक होगा जब इसका प्रयोग समाज के भले के लिए किया जाएगा, न कि विनाश के लिए।

i) 'नायक:' का सन्निदि-विच्छेद है।

View Solution

'नायक:' का सन्निदि-विच्छेद:

- (a) ने + आक:

- (b) नायक + क:

- (c) नायक + आक:

- (d) इनमे से कोई नहीं।

Quick Tip: सन्निदि-विच्छेद में शब्दों का ऐसा संयोजन किया जाता है जिससे उनका नया अर्थ निकलता है।

ii) 'तलस्व' का सन्निदि-विच्छेद है।

View Solution

'तलस्व' का सन्निदि-विच्छेद:

- (a) तल + स्व:

- (b) त्त + स्व:

- (c) त्त + ल्व:

- (d) इनमे से कोई नहीं।

Quick Tip: सन्निदि-विच्छेद में किसी शब्द को उसके भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे नये अर्थ की प्राप्ति होती है।

iii) 'कृष्णं वन्दे' का सन्निदि-विच्छेद है।

View Solution

'कृष्णं वन्दे' का सन्निदि-विच्छेद:

- (a) कृष्णा + वन्दे

- (b) कृष्ण: + वन्दे

- (c) कृष्णा + वन्दे

- (d) इनमे से कोई नहीं।

Quick Tip: किसी विशेष संस्कृत शब्द का सन्निदि-विच्छेद उसे नया अर्थ और विभिन्न प्रयोगों के लिए खोलता है।

i) 'नाम:' शब्द का रूप है।

View Solution

'नाम:' शब्द का रूप:

- (a) प्रथमा, एकवचन

- (b) तृतीया, द्विवचन

- (c) पञ्चमी, एकवचन

- (d) इनमें से कोई नहीं।

Quick Tip: 'नाम' शब्द का रूप प्रथमा, एकवचन होता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता है।

ii) 'आत्मन' 'आत्मन्' शब्द का रूप है।

View Solution

'आत्मन' 'आत्मन्' शब्द का रूप:

- (a) प्रथमा, बहुवचन

- (b) चतुर्थी, एकवचन

- (c) तृतीया, एकवचन

- (d) इनमें से कोई नहीं।

Quick Tip: 'आत्मन' और 'आत्मन्' का रूप संस्कृत में एकवचन और बहुवचन में भिन्न होता है, और यह विशेष रूप से व्यक्तित्व और आत्मा से संबंधित शब्द होते हैं।

i) 'पा' धातु लट् लकार, मध्यं पुरुष, बहुवचन का रूप है।

View Solution

'पा' धातु का लट् लकार, मध्यं पुरुष, बहुवचन का रूप है:

- (a) पिवेत्

- (b) पिवेतु:

- (c) पारयति

- (d) पिविभ:

Quick Tip: 'पा' धातु का रूप मध्यं पुरुष में बहुवचन में लट् लकार में दिया गया है।

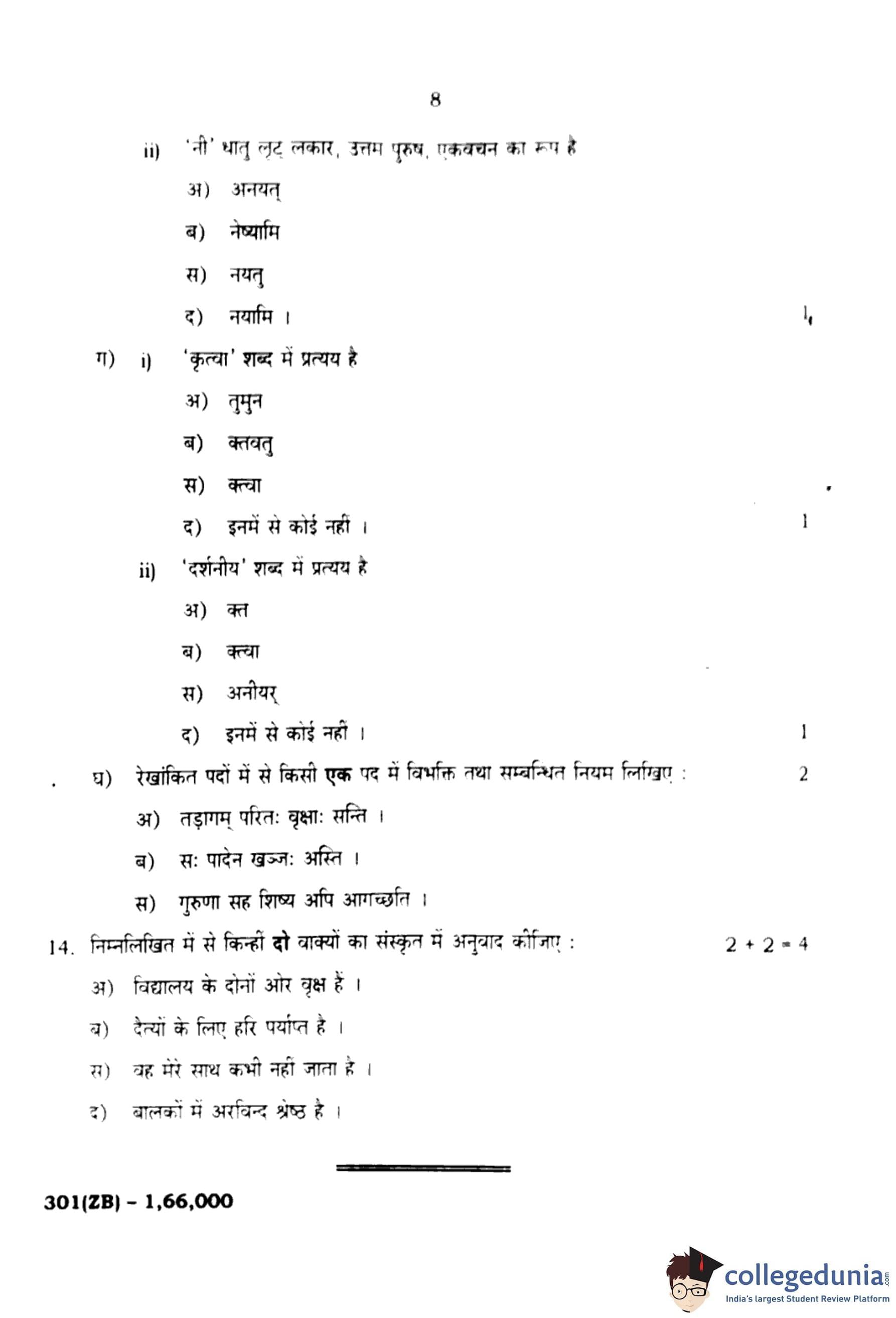

ii) 'नी' धातु लट् लकार, उन्ना पुरुष, एकवचन का रूप है।

View Solution

'नी' धातु का लट् लकार, उन्ना पुरुष, एकवचन का रूप है:

- (a) अन्वति

- (b) नेष्यामि

- (c) नयु:

- (d) नयामि

Quick Tip: 'नी' धातु का रूप लट् लकार में उन्ना पुरुष में एकवचन रूप में दिया गया है।

i) 'कृत' शब्द में प्रत्यय है।

View Solution

'कृत' शब्द में प्रत्यय:

- (a) तुमुन

- (b) कर्तृ

- (c) क्वा

- (d) इनमें से कोई नहीं।

Quick Tip: 'कृत' शब्द में प्रत्यय 'कर्तृ' है, जो क्रिया के करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है।

ii) 'दर्शनिन्' शब्द में प्रत्यय है।

View Solution

'दर्शनिन्' शब्द में प्रत्यय:

- (a) का

- (b) कंठ

- (c) अनयोर

- (d) इनमें से कोई नहीं।

Quick Tip: 'दर्शनिन्' शब्द में प्रत्यय 'का' है, जो दर्शाने वाले या देखने वाले को व्यक्त करता है।

लेखकित पदों में से किसी एक पद में विपरित तथा समान्वित नियम लिखिए।

View Solution

- **विपरित नियम:**

विपरित नियम वह होता है, जब शब्द या वाक्य के संदर्भ में अर्थ में विरोधाभास उत्पन्न होता है। उदाहरण: "तदुपरि परित: वृद्ध: सन्।" यहाँ 'वृद्ध' का अर्थ और 'परित' का स्थान एक विपरित सिद्धांत को प्रकट करते हैं।

उदाहरण:

तदुपरि परित: वृद्ध: सन्।

- **समान्वित नियम:**

समान्वित नियम वह होता है, जब शब्दों या वाक्य का अर्थ परस्पर समर्थन करता है, और दोनों शब्द एक साथ एक ही विचार या स्थिति का समर्थन करते हैं। उदाहरण: "गुणा सहित शिष्य और आचार्य।" यहाँ शिष्य और आचार्य एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं।

Quick Tip: विपरित नियम और समान्वित नियम में अंतर यह है कि विपरित में विरोधाभास होता है, जबकि समान्वित नियम में दोनों तत्व एक दूसरे का समर्थन करते हैं।

निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए:

i) विद्यालय के दोनों और कुछ हैं।

View Solution

इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है:

\[ विद्यालये उभे च किञ्चिदस्ति। \]

यहां 'विद्यालये' का अर्थ 'विद्यालय में' है, 'उभे' का अर्थ 'दोनों' है, और 'किञ्चिद' का अर्थ 'कुछ' है।

Quick Tip: सामान्य वाक्य को संस्कृत में अनुवादित करते समय शब्दों के सही अर्थ और रूपों का चयन आवश्यक होता है।

ii) देशों के लिए हरि पर्यंत है।

View Solution

इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है:

\[ देशेषु हरिः पर्यंते अस्ति। \]

यहां 'देशेषु' का अर्थ 'देशों में' है, 'हरिः' का अर्थ 'हरि' है, और 'पर्यंते' का अर्थ 'पर्यंत' है।

Quick Tip: संस्कृत वाक्य में शब्दों का स्थान और उनका क्रम ध्यानपूर्वक रखना चाहिए ताकि अर्थ स्पष्ट और सुसंगत हो।

iii) यह मेरे साथ कभी नहीं जाता है।

View Solution

इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है:

\[ एषः मम सह कदापि न गच्छति। \]

यहां 'एषः' का अर्थ 'यह' है, 'मम' का अर्थ 'मेरे' है, 'सह' का अर्थ 'साथ' है, और 'कदापि न' का अर्थ 'कभी नहीं' है।

Quick Tip: संस्कृत में वाक्य का सही अनुवाद करने के लिए उस वाक्य के भावार्थ को समझना महत्वपूर्ण है।

iv) बालकों में अरविंद श्रुत है।

View Solution

इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है:

\[ बालकेषु अरविन्दः श्रुतः अस्ति। \]

यहां 'बालकेषु' का अर्थ 'बालकों में' है, 'अरविन्दः' का अर्थ 'अरविंद' है, और 'श्रुतः' का अर्थ 'श्रुत' (सुनना) है।

Quick Tip: संस्कृत वाक्य के अनुवाद में शब्दों के साथ उनके रूप का सही प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Comments