UP Board Class 12 Hindi Question Paper 2024 PDF (Code 301 DB) is available for download here. The Hindi exam was conducted on February 22, 2024 in the Evening Shift from 2 PM to 5:15 PM. The total marks for the theory paper are 100. Students reported the paper to be easy to moderate.

UP Board Class 12 Hindi Question Paper 2024 (Code 301 DB) with Solutions

| UP Board Class 12 Hindi Question Paper 2024 PDF | UP Board Class 12 Hindi Solutions 2024 PDF |

|---|---|

| Download PDF | Download PDF |

खड़ीबोली की प्रथम रचना मानी जाती है:

View Solution

खड़ीबोली की प्रथम रचना 'पद्मावत' मानी जाती है, जो मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी। यह हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है।

'तिब्बत यात्रा' के लेखक हैं:

View Solution

'तिब्बत यात्रा' के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। यह यात्रा वृतांत उनके तिब्बत यात्रा के अनुभवों पर आधारित है।

कौन-सी रचना नाटक नहीं है?

View Solution

'आन का मान' एक काव्य रचना है, जबकि बाकी सभी विकल्प नाटक हैं।

'माटी की मूरतें' के लेखक हैं:

View Solution

'माटी की मूरतें' के लेखक महावीर प्रसाद त्रिवेदी हैं। यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है।

'चिन्तामणि' किस विधा की रचना है?

View Solution

'चिन्तामणि' एक निबंध है, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है?

View Solution

ज्ञानपीठ पुरस्कार 'कला और बूढ़ा चाँद' पर मिला था, जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

'श्रद्धा - मनु' शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है?

View Solution

'श्रद्धा - मनु' रचना 'कामायनी' से संकलित है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है।

सूर्यकान्त त्रिपाठी की रचना है:

View Solution

'राम की शक्ति पूजा' सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' की रचना है। यह हिंदी कविता का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

'महादेवी वर्मा' को 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार किस सन् में प्राप्त हुआ?

View Solution

महादेवी वर्मा को 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार सन् 1980 में प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के प्रति उनके योगदान की सराहना है।

'इन्दु' पत्रिका के प्रकाशक हैं:

View Solution

'इन्दु' पत्रिका के प्रकाशक चन्द्र धर शर्मा 'गुलेरी' थे। इस पत्रिका ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

3. निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है । मनुष्य ने युगों-युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास-प्रश्वास है । बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंधमात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है । संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है । राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ-साथ जन की संस्कृति का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

Question 3a:

प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।

View Solution

प्रस्तुत गद्यांश का पाठ 'जन की संस्कृति' है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लिखा है। यह गद्यांश राष्ट्र के सांस्कृतिक महत्त्व को दर्शाता है और इसे राष्ट्र के मानसिक विकास की नींव के रूप में प्रस्तुत करता है। लेखक ने इस गद्यांश में यह बताया है कि बिना संस्कृति के राष्ट्र का अस्तित्व अधूरा है।

रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

View Solution

'संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है' इस वाक्य का अर्थ है कि संस्कृति जन के विचारों, आस्थाओं और जीवनदृष्टि को निर्धारित करती है। यह राष्ट्र के व्यक्तित्व और मानसिकता को आकार देती है, जैसे मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। संस्कृति बिना राष्ट्र का विकास असंभव है क्योंकि यह जन की सोच और कार्यों को दिशा देती है।

राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है?

View Solution

राष्ट्र का तीसरा अंग 'जन की संस्कृति' है। संस्कृति, भूमि और जन के साथ राष्ट्र के विकास में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र की पूरी शक्ति और उसकी सफलता संस्कृति के सही रूप में स्थापित होने पर निर्भर करती है। यह राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, और मानसिक धारा को प्रभावित करती है।

मनुष्य के जीवन की श्वास-प्रश्वास क्या है?

View Solution

'मनुष्य के जीवन की श्वास-प्रश्वास' से अभिप्राय है संस्कृति, क्योंकि जीवन को संरचित और दिशा देने का कार्य संस्कृति करती है। यह जीवन की प्रेरक शक्ति है, जो एक व्यक्ति के आस्थाओं, विचारों, और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। संस्कृति ही मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य और आस्थाओं का बोध कराती है, जैसे श्वास-प्रश्वास से शरीर की गतिविधि चलती है, वैसे ही संस्कृति से जीवन के विचार और कर्म चलित होते हैं।

राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है?

View Solution

राष्ट्र की वृद्धि 'संस्कृति के विकास और अभ्युदय' के द्वारा संभव है। जब संस्कृति का निरंतर विकास होता है, तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की वृद्धि होती है, जो राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति का कारण बनता है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। राष्ट्र का वास्तविक शक्ति और विकास केवल जब उसकी संस्कृति में समृद्धि होती है, तभी वह उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है।

अथवा

3. भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं । किन्तु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं । संस्कृति के क्रांतिकारी तत्त्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती । वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे – छुआछूत, जाति-भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी-अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं । भारत के अनेक महापुरुष, जिनकी भारतीय परम्परा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े हैं ।

Question 3a:

प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम का उल्लेख कीजिए।

View Solution

प्रस्तुत गद्यांश 'भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा' पर आधारित है। इस गद्यांश का लेखक नाम उल्लिखित नहीं है, लेकिन इसमें भारतीय संस्कृति की समझ और उसकी वर्तमान स्थिति पर विचार व्यक्त किए गए हैं।

भारतीय संस्कृति के प्रति किसे निष्ठा है?

View Solution

भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले वे राजनीतिक दल हैं जो भारतीय संस्कृति की रक्षा और प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं बढ़ पाता।

भारतीय संस्कृति के प्रति किसे निष्ठा है?

View Solution

भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले वे राजनीतिक दल हैं जो भारतीय संस्कृति की रक्षा और प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं बढ़ पाता।

समाज में प्रचलित किन-किन कुरीतियों का उल्लेख किया गया है?

View Solution

समाज में प्रचलित कुरीतियाँ जैसे – छुआछूत, जाति-भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी-अवमानना आदि का उल्लेख किया गया है। ये सभी कुरीतियाँ भारतीय संस्कृति के स्वस्थ और प्रगतिशील रूप के विरोध में हैं।

कौन से तत्त्व स्वस्थ समाज के सूचक नहीं हैं?

View Solution

छुआछूत, जाति-भेद, दहेज, मृत्युभोज और नारी-अवमानना जैसे कुरीतियाँ स्वस्थ समाज के सूचक नहीं हैं। ये सामाजिक असमानता और अपमान के प्रतीक हैं और समाज की संप्रगति में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

4. निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आये ।

होने देना विकृत वसना तो न तू सुन्दरी को ।

जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना । होठों की औ कमल-मुख की म्लानताएँ मिटाना । कोई क्लान्ता कृषक-ललना खेत में जो दिखावे ।

धीरे-धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना ।।

Question 4a:

प्रस्तुत पद्यांश की कविता का शीर्षक और कवि के नाम का उल्लेख कीजिए।

View Solution

प्रस्तुत पद्यांश की कविता का शीर्षक 'कृषक-ललना' है, और इसके कवि हैं 'रामधारी सिंह 'दिनकर''। इस कविता में कवि ने कृषक महिलाओं की कठिनाइयों और उनके साहस को चित्रित किया है।

लज्जाशीला महिला के लिए कवि ने क्या करने को कहा है?

View Solution

कवि ने लज्जाशीला महिला से कहा है कि वह अपनी लज्जा को त्याग कर अपनी श्रांति को खोने से बचें। उनका उद्देश्य यह था कि महिलाओं को अपनी कठिनाइयों को खुले तौर पर व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए।

विकृत वसना का भाव स्पष्ट कीजिए।

View Solution

'विकृत वसना' का अर्थ है उस प्रकार की कामुकता या वासना जो अत्यधिक और अस्वाभाविक हो। कवि ने इसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, जहां यह महिला की स्वाभाविक शक्ति और सौंदर्य के बजाय विकृत रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार की वासना से बचने की बात की गई है।

कवि ने किसकी म्लानताओं को मिटाने को कहा है?

View Solution

कवि ने 'कमल-मुख की म्लानताएँ' मिटाने को कहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने महिला के चेहरे पर जो शोक या थकावट के कारण म्लानता आई है, उसे दूर करने की बात की है। कवि यह चाहते हैं कि महिला का चेहरा हमेशा सुंदर और प्रसन्नचित्त दिखाई दे।

रेखांकित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए।

View Solution

रेखांकित अंशों का भाव यह है कि कवि ने महिला की कड़ी मेहनत और संघर्ष को सम्मानित किया है। वह चाहते हैं कि महिला की थकान को दूर करने के लिए कोई न कोई उनकी मदद करें, और उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उनके चेहरे पर किसी प्रकार की शोक या थकावट का असर न हो।

अथवा

4. बनो संसृति मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी यह बेल|\\

विश्व वन सौरभ से भर जाय सुमन के खेलो सुन्दर खेल |\\

और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान|\\

शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूँज रहा जय गान ॥

Question 4a:

प्रस्तुत पद्यांश के कविता के शीर्षक और कवि के नाम का उल्लेख कीजिए।

View Solution

प्रस्तुत पद्यांश की कविता का शीर्षक 'विश्व विजयी' है, और इसके कवि हैं 'रामधारी सिंह 'दिनकर''। इस कविता में कवि ने भारतीय समाज के लिए विजय, शक्ति और संस्कृति के प्रसार की बात की है।

कवि ने किससे बेल फैलने की बात कही है?

View Solution

कवि ने 'संस्कृति' से बेल फैलने की बात कही है। उनका उद्देश्य यह है कि संस्कृति का प्रसार हर कोने में हो, और यह विश्वभर में फैले, ताकि मानवता का कल्याण हो सके।

'विश्व वन सौरभ से भर जाय' का भाव स्पष्ट कीजिए?

View Solution

'विश्व वन सौरभ से भर जाय' का भाव है कि दुनिया में एक सुंदरता और खुशबू का प्रसार हो। इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व में सुख, शांति और सकारात्मकता का वातावरण बने। यह संदेश मानवीय जीवन में प्रेम और सौहार्द की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

'शक्तिशाली और विजयी बनो' का संदेश कहाँ गूँज रहा है?

View Solution

'शक्तिशाली और विजयी बनो' का संदेश समाज में गूँज रहा है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यह संदेश हर क्षेत्र में सफलता और विजय की ओर प्रेरित करता है।

विधाता का मंगल वरदान क्या है?

View Solution

विधाता का मंगल वरदान 'संस्कृति' और 'शक्ति' का प्रसार है। यह वरदान समाज को विजय, शक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह मानवता के लिए एक आशा का प्रतीक है, जो उसे अपने कर्तव्यों को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है।

5a. निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए: (अधिकतम शब्द - सीमा 80 शब्द)

वासुदेवशरण अग्रवाल

View Solution

वासुदेवशरण अग्रवाल का जन्म 1893 में हुआ था और वे हिंदी साहित्य के एक अत्यंत प्रभावशाली कवि, निबंधकार और विचारक थे। उनकी कविताएँ साधारण जन के जीवन, भारतीय संस्कृति, और जीवन के उत्थान के प्रति समर्पण से प्रेरित थीं। उनका लेखन सरल, लेकिन गहरे भावनात्मक आयाम से भरपूर था। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और आंतरिक संघर्षों को अपनी रचनाओं में उजागर किया। उनका साहित्य सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने का माध्यम था। वे भारतीय साहित्य में न केवल कविता, बल्कि निबंध और आलोचना के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। उनकी कविता में जीवन के दर्द और संघर्षों को प्रकट करते हुए समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था। वासुदेवशरण अग्रवाल के कार्यों में संवेदनशीलता, सृजनात्मकता और गहरी सामाजिक चेतना का मिश्रण था। उन्होंने साहित्य में वास्तविकता और मानवीय मूल्यों को प्रमोट किया और एक बेहतर समाज बनाने के लिए साहित्य को शक्तिशाली माध्यम माना। उनकी रचनाएँ आज भी समाज में प्रासंगिक हैं।

प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी

View Solution

प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी का जन्म 1930 में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख आलोचक, निबंधकार, और शिक्षक थे। वे साहित्य की आलोचना को नए दृष्टिकोण से समझने में माहिर थे और समकालीन साहित्यिक चिंताओं के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यधिक प्रखर था। प्रो. रेड्डी ने भारतीय समाज, राजनीति, और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर गहरे विचार किए और इन्हें अपने लेखन का हिस्सा बनाया। उनका आलोचनात्मक कार्य साहित्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने विशेष रूप से नारीवाद, दलित साहित्य और शोषित वर्गों के साहित्य पर विस्तार से लिखा। प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी का लेखन सामाजिक सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनकी आलोचनाएँ सिर्फ साहित्य के कला रूप तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने साहित्य को समाज में बदलाव लाने के एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया। उनके कार्यों ने न केवल साहित्य को, बल्कि समाज और संस्कृति को भी नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। उनका योगदान आलोचना के क्षेत्र में अमूल्य था और उन्होंने साहित्य को समाज की आवाज़ बनाने का काम किया।

डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी

View Solution

डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के महान आलोचक, संस्कृतज्ञ और साहित्यकार थे, जिनका कार्य भारतीय साहित्य, संस्कृति और दर्शन के गहरे अध्ययन पर आधारित था। डॉ. द्विवेदी का साहित्यिक दृष्टिकोण बहुत गहरा और चिंतनशील था। उन्होंने साहित्यिक आलोचना को न केवल काव्यशास्त्र और साहित्य के उच्च मानकों तक सीमित किया, बल्कि उसे भारतीय समाज, संस्कृति और दर्शन से भी जोड़ा। उनकी आलोचनाएँ और विचार भारतीय काव्यशास्त्र के विचारों को नया आयाम देने के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य को पश्चिमी प्रभाव से अलग करते हुए एक स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके आलोचनात्मक लेखन में समाज और संस्कृति के विश्लेषण की गहरी समझ थी। वे साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज के हर पहलू को उद्घाटित करते थे। डॉ. द्विवेदी का योगदान साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में अतुलनीय है, और उनके विचार आज भी साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे भारतीय संस्कृति और समाज के वास्तविक चित्रण के पक्षधर थे, और उनकी आलोचनाएँ साहित्यिक जगत में एक नई दिशा की ओर इशारा करती हैं।

5b. निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन-परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए: (अधिकतम शब्द - सीमा 80 शब्द

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

View Solution

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' का जन्म 1859 में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि, निबंधकार, और समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदी कविता में नवजागरण के विचारों को फैलाने का कार्य किया। उनका लेखन भारतीय समाज, संस्कृति, और धार्मिकता के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक था। 'हरिऔध' का साहित्य मुख्य रूप से सामाजिक चेतना, शुद्धता और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार से संबंधित था। उनकी प्रमुख कृतियाँ 'आत्मकथा', 'हिंदी साहित्य का इतिहास', और 'रचनावली' हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को शास्त्रीय दृष्टिकोण से नया आयाम दिया। उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति की गहरी समझ और समृद्धि की भावना निहित थी। 'हरिऔध' का लेखन साहित्य में सुधार और समाज में बदलाव की दिशा में प्रेरणास्त्रोत बना।

जयशंकर प्रसाद

View Solution

जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों और नाटककारों में से एक माने जाते हैं। वे छायावाद के प्रमुख कवि थे, जिन्होंने अपनी काव्यशैली और नाटकों के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ दिया। उनकी रचनाएँ प्रेम, सौंदर्य, और आत्मबोध से भरपूर होती थीं। 'कुंअरमोहल्ला', 'आत्माराम', 'स्कंदगुप्त', 'झरना' जैसी उनकी प्रमुख कृतियाँ भारतीय साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। प्रसाद जी का लेखन समाज के गहरे परिवर्तनों, भारतीय इतिहास और आत्मशक्ति के साथ जुड़ा था। उन्होंने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, समाज, और दर्शन के महत्व को व्यक्त किया। वे जीवन की संपूर्णता और सत्य की खोज में नायक के रूप में विद्यमान रहे। उनका साहित्य आज भी गहरी संवेदनाओं और विचारों का प्रतीक बना हुआ है।

महादेवी वर्मा

View Solution

महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। वे हिंदी साहित्य की प्रमुख कवि, निबंधकार और लेखिका थीं। उनका लेखन भावनाओं, संवेदनाओं और स्त्री-चेतना से गहरे जुड़ा था। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। उनकी कविताओं में नारी के अस्तित्व, संघर्ष और समाज में उसकी भूमिका को उजागर किया गया है। 'नीलिमा', 'संस्कार', 'दीपशिखा', 'यात्रिका' जैसी उनकी प्रमुख कृतियाँ हिंदी साहित्य में अमूल्य हैं। महादेवी वर्मा की कविताओं में अत्यधिक सूक्ष्मता, संवेदनशीलता और आत्मनिर्भरता का भाव था। उनकी रचनाओं में न केवल स्त्री जीवन की परछाइयाँ थीं, बल्कि जीवन के संघर्ष और उस पर विजय पाने की अद्भुत शक्ति भी दिखती थी। उन्होंने हिंदी कविता को समृद्ध किया और नारी शक्ति को भी कविता के माध्यम से सशक्त किया। उनकी काव्यशैली में निराशा के बावजूद जीवन के प्रति गहरी उम्मीद और संवेदनशीलता थी। महादेवी वर्मा का योगदान हिंदी साहित्य में अनमोल और अत्यधिक प्रभावशाली है।

कहानी कला के आधार पर 'पंचलाइट' कहानी की समीक्षा कीजिए। (अधिकतम शब्द - सीमा 80 शब्द)

View Solution

'पंचलाइट' कहानी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक संघर्षों को उजागर करती है। लेखक ने इसमें ग्रामीण जीवन की सच्चाइयों और वहां के समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और बाहरी दिखावे को बड़े प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है। कहानी का केंद्रीय पात्र पंचलाइट, जो अपने आस-पास के समाज में आदर्श और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, वास्तविकता में अपने भीतर के संघर्षों और असमर्थताओं से जूझता है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने यह सिखाया है कि समाज के भव्य प्रतीकों और बाहरी आभूषणों के बावजूद, सच्चाई और मानवीय मूल्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 'पंचलाइट' कहानी सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करने के साथ-साथ पाठक को आत्ममंथन और मानसिक जागरूकता की दिशा में प्रेरित करती है। इसमें मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण है, और यह समाज में बदलाव की आवश्यकता का प्रतीक है।

ध्रुवयात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण:

View Solution

"ध्रुवयात्रा" के प्रमुख पात्र ध्रुव का चरित्र प्रेरणा से भरपूर है। वह एक साधारण राजकुमार था, लेकिन अपनी मां से मिली अनदेखी और अपमान के बाद उसने अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना शुरू किया। ध्रुव का चरित्र शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वह भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा को पूरे हृदय से प्रकट करता है, और अपनी तपस्या से वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। उसकी यात्रा न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास की भी होती है। ध्रुव का विश्वास अपार है, और उसकी संघर्षशीलता उसे अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाती है। ध्रुव का चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि किसी भी कठिनाई या विषम परिस्थिति में भी यदि हमारे पास दृढ़ नायकत्व, विश्वास और धैर्य हो, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वह समाज के लिए एक आदर्श और प्रेरणा बनकर उभरता है।

'रश्मिरथी' खण्डकाव्य के कथानक की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

View Solution

'रश्मिरथी' खण्डकाव्य में कर्ण की जीवन यात्रा और उसके संघर्षों का विस्तार से चित्रण किया गया है। इसके कथानक की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

कर्ण का जन्म और संघर्ष: कर्ण का जन्म अधर्म और अपमान में हुआ था, फिर भी उसने अपने कर्तव्यों और वचन के प्रति निष्ठा बनाए रखी। उसकी जीवन यात्रा समाज की जटिलताओं से भरी थी, लेकिन उसने अपनी सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा।

कर्ण और दुर्योधन की मित्रता: कर्ण की दुर्योधन से गहरी मित्रता और वचनबद्धता उसकी पूरी जीवन यात्रा में प्रमुख थी। वह दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण कई संघर्षों का सामना करता है।

कर्ण का आत्मसंघर्ष: कर्ण को अपने अस्तित्व, जन्म और शत्रुता के बारे में गहरे आत्मसंघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसके माध्यम से काव्य में धर्म, न्याय और कर्तव्य की महत्वपूर्ण चर्चा होती है।

कर्ण की वीरता और बलिदान: कर्ण को युद्धभूमि में अपनी वीरता का परिचय देने के साथ-साथ कई बलिदानों का सामना करना पड़ता है। उसकी वीरता और बलिदान उसे एक महान नायक के रूप में स्थापित करती है।

कर्ण का शाप: कर्ण के जीवन में शापों और कर्तव्यों की भूमिका अहम थी, जो उसे अंत तक प्रभावित करते हैं। यह शाप उसके जीवन के अंतिम फैसलों और युद्ध में उसकी हार की दिशा तय करता है।

काव्य का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने भाग्य से जूझता है, लेकिन अपने कर्मों से ही महानता प्राप्त करता है।

अथवा

'रश्मिरथी' खण्डकाव्य के आधार पर कुन्ती के चरित्र की विशेषताएँ बताइए।

View Solution

'रश्मिरथी' खण्डकाव्य में कुन्ती का चरित्र एक संवेदनशील और साहसी माँ के रूप में चित्रित किया गया है। उसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

मातृत्व का संकल्प: कुन्ती अपने पुत्रों के प्रति अपनी निस्वार्थ ममता और प्रेम से प्रेरित रहती है। वह अपने पहले बेटे कर्ण के जन्म के समय अपनी स्थिति के बावजूद उसे छुपाती है और उसे महानता के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करती है।

धर्म और नैतिकता के प्रति निष्ठा: कुन्ती ने धर्म और नैतिकता को हमेशा प्राथमिकता दी। उसने अपने जीवन में कई बार व्यक्तिगत कठिनाइयों और संकटों का सामना किया, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा निष्ठावान रही।

बलिदान और त्याग: कुन्ती ने अपने परिवार और समाज के भले के लिए कई बलिदान दिए। उसने अपने पुत्रों के लिए अपार प्रेम दिखाया, लेकिन उनका भला करने के लिए हमेशा कठिन निर्णय लिए।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण: कुन्ती का जीवन और उसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक था। उसने भगवान से हमेशा मार्गदर्शन लिया और धर्म की राह पर चलने का प्रयास किया।

कुन्ती का चरित्र दर्शाता है कि मातृत्व और धर्म के प्रति निष्ठा में गहरी शक्ति और महानता होती है।

'श्रवणकुमार' खण्डकाव्य की प्रमुख घटनाएँ संक्षेप में लिखिए।

View Solution

'श्रवणकुमार' खण्डकाव्य में श्रवणकुमार की त्याग, बलिदान और मातृ-पितृ सेवा की कहानी को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख घटनाएँ निम्नलिखित हैं:

श्रवण का जन्म और पालन-पोषण: श्रवणकुमार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके माता-पिता अंधे थे, और श्रवण ने उन्हें अपनी कंधों पर बैठाकर तीर्थयात्रा पर ले जाने का संकल्प लिया।

तीर्थयात्रा की शुरुआत: श्रवणकुमार अपने माता-पिता को लेकर तीर्थयात्रा पर निकला, जिससे वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और उन्हें आशीर्वाद दे रहा था।

द्रव्य से शिकार पर हमला: द्रव्य राजा, जो शिकार के लिए जंगल में आया था, गलती से श्रवणकुमार को तीर मार देता है। श्रवणकुमार के मरने के बाद उसके माता-पिता दुखी होते हैं और वे राजा को शाप देते हैं।

राजा दशरथ का शोक और शाप: राजा दशरथ को अपने किए गए कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है, और वह अपने पाप को समझते हुए श्रवणकुमार की मौत के शोक में डूब जाते हैं।

इस खण्डकाव्य में श्रवणकुमार की मातृ-पितृ सेवा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को अत्यधिक महत्व दिया गया है।

अथवा

'श्रवणकुमार' खण्डकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए।

View Solution

'श्रवणकुमार' खण्डकाव्य का नायक श्रवणकुमार एक आदर्श पुत्र और नायक है, जिसकी निष्ठा, त्याग और कर्तव्य के प्रति समर्पण उसे विशेष बनाता है। श्रवणकुमार का चरित्र अत्यधिक प्रेरणादायक है, क्योंकि उसने अपने अंधे माता-पिता की सेवा में अपनी पूरी जीवन यात्रा समर्पित कर दी। वह न केवल एक दयालु और समर्पित पुत्र था, बल्कि उसने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखा। श्रवणकुमार का सबसे बड़ा गुण था उसकी निःस्वार्थ सेवा और मातृ-पितृ सम्मान। उसने बिना किसी स्वार्थ के अपने माता-पिता को तीर्थयात्रा पर ले जाने का कठिन कार्य किया, जबकि स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से भी कठिनाई में था। उसकी वीरता, साहस और आत्मनिर्भरता उसकी आदर्शता का परिचायक है। श्रवणकुमार का चरित्र हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है।

'आलोकवृत्त' खण्डकाव्य की विशेषताएँ लिखिए।

View Solution

'आलोकवृत्त' खण्डकाव्य हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें भक्ति और शौर्य की गहरी भावना निहित है। इसके प्रमुख गुण और विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

आध्यात्मिक और भक्ति आधारित काव्य: 'आलोकवृत्त' में आध्यात्मिकता और भक्ति की प्रमुख भूमिका है, जहां कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त किया है।

सामाजिक और नैतिक संदेश: इस काव्य के माध्यम से कवि ने समाज के सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिक जिम्मेदारियों की अहमियत को उजागर किया गया है।

काव्य की शैली: 'आलोकवृत्त' की काव्यशैली सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली है। कवि ने संवादात्मक और काव्यात्मक रूप में गहरी भावनाओं को व्यक्त किया है।

चरित्रचित्रण: इस काव्य में पात्रों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और एक आदर्श समाज की ओर प्रेरित करते हैं।

संस्कृति और नैतिकता की रक्षा: काव्य में भारतीय संस्कृति, धरोहर और नैतिकता की रक्षा का संदेश प्रमुख रूप से दिया गया है। यह रचना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है।

'आलोकवृत्त' खण्डकाव्य ने साहित्य में गहरी छाप छोड़ी है, जो आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक है।

अथवा

'आलोकवृत्त' खण्डकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए।

View Solution

'आलोकवृत्त' खण्डकाव्य का नायक एक आदर्श पात्र है जो अपनी नैतिकता, शक्ति और संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। नायक का चरित्र गहरी भक्ति, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्म-नियंत्रण से भरा हुआ है। वह एक समर्पित और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। नायक के अंदर बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा की भावना प्रबल है, और वह अपने समाज और परिवार के कल्याण के लिए व्यक्तिगत सुख और सुख-सुविधाओं का त्याग करता है। उसने जीवन के कठिन संघर्षों का सामना करते हुए अपने आदर्शों को कभी भी नहीं छोड़ा। नायक की आंतरिक शक्ति, उसकी आत्म-संयमिता, और नैतिक दिशा उसे समाज में एक आदर्श बना देती है। उसकी यात्रा जीवन की सच्चाई और उच्च नैतिक मानकों की ओर है, जो उसे न केवल एक शूरवीर बल्कि एक प्रेरणा बनाता है।

'मुक्तियज्ञ' खण्डकाव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

View Solution

'मुक्तियज्ञ' खण्डकाव्य एक धार्मिक और समाज सुधारक काव्य रचना है, जिसमें शुद्धता, धर्म, और आत्म-ज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएँ प्रस्तुत की गई हैं। इसके प्रमुख गुण और विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

धार्मिकता और आध्यात्मिकता: इस खण्डकाव्य में धार्मिकता और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव है। यह आत्म-ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति, और ईश्वर के प्रति भक्ति की बातें करता है।

सामाजिक सुधार का संदेश: 'मुक्तियज्ञ' खण्डकाव्य समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ एक आंदोलन है। इसमें समाज के सुधार के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है।

काव्यशैली और संदेश: काव्यशैली में गहरी दार्शनिकता के साथ सरलता का भी समावेश है। लेखक ने जीवन के सत्य और समाज में अच्छाई की ओर मोड़ने के लिए रचनात्मकता का उपयोग किया।

आध्यात्मिक मुक्ती की ओर प्रेरणा: यह खण्डकाव्य आत्ममुक्ति की दिशा में एक प्रेरणा है, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्मों और मानसिकता से परे उठकर जीवन को सही दिशा में जीने के लिए प्रेरित किया गया है।

मानवीय मूल्य और नारी सम्मान: खण्डकाव्य में मानवीय मूल्यों, नैतिकता, और नारी के सम्मान की महत्ता को प्रमुखता से दर्शाया गया है।

'मुक्तियज्ञ' खण्डकाव्य भारतीय साहित्य का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें धर्म, समाज सुधार और मानवता के उच्चतम आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है।

अथवा

'मुक्तियज्ञ' खण्डकाव्य के किसी प्रमुख पात्र का चरित्रांकन कीजिए।

View Solution

'मुक्तियज्ञ' खण्डकाव्य का प्रमुख पात्र 'राजा' एक अत्यंत प्रेरणादायक और नैतिक दृष्टि से दृढ़ व्यक्ति है। उसका चरित्र धर्म, कर्तव्य, और समाज के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना से भरपूर है। राजा ने अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कठिन निर्णय लिए। वह सच्चाई और न्याय का पालन करने के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का बलिदान देने को तैयार रहता है। उसकी निष्ठा और समर्पण उसे आदर्श नायक बनाता है। इसके अलावा, राजा का अंतःकरण शुद्ध और एकात्म है, और उसकी धार्मिकता और आस्था उसे हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।

राजा के चरित्र में उसकी आत्मा की पवित्रता और समाज के प्रति जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ और अहंकार को हमेशा त्यागा और समाज के लिए सर्वोत्तम निर्णय लिए। उसके आदर्श और निष्ठा ने उसे एक महान नेता और प्रेरणा का रूप दिया। राजा का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमें समाज के भले के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। उसकी नीति, नायकत्व, और नेतृत्व ने उसे एक आदर्श पात्र के रूप में स्थापित किया, जो आज भी हमारे समाज में प्रेरणा का स्रोत है।

'सत्य की जीत' खण्डकाव्य की प्रमुख घटनाएँ संक्षेप में लिखिए।

View Solution

'सत्य की जीत' खण्डकाव्य में सत्य और असत्य के बीच संघर्ष को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। इसके प्रमुख घटनाएँ निम्नलिखित हैं:

कथानक की शुरुआत: खण्डकाव्य की शुरुआत असत्य के विजय की स्थिति से होती है, जहां समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय का बोलबाला है।

सत्य के पक्षधर का उदय: इस काव्य में एक नायक का उदय होता है जो सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होता है। वह समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ संघर्ष शुरू करता है।

सत्य की परिभाषा: नायक सत्य के सिद्धांतों को लोगों के बीच फैलाता है, और उन्हें यह समझाता है कि केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही समाज में वास्तविक सुधार हो सकता है।

युद्ध और संघर्ष: नायक को असत्य के पक्षधर शक्तियों से संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उसे कठिनाइयों और प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपने सत्य के सिद्धांतों पर अडिग रहता है।

सत्य की अंतिम विजय: अंत में, नायक की सत्य के प्रति निष्ठा और संघर्ष की वजह से सत्य की विजय होती है। असत्य का पराजय और सत्य का प्रतिष्ठान होता है।

'सत्य की जीत' खण्डकाव्य यह सिद्ध करता है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है, और समाज में सच्चाई का पालन करने वालों की शक्ति और संघर्ष से असत्य का नाश होता है।

अथवा

'सत्य की जीत' खण्डकाव्य के प्रमुख पुरुष पात्र के चरित्र की विशेषताएँ बताइए।

View Solution

'सत्य की जीत' खण्डकाव्य का प्रमुख पुरुष पात्र एक आदर्श नायक है, जिसकी चरित्र विशेषताएँ उसे एक सशक्त नेता और संघर्षशील व्यक्ति बनाती हैं। उसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा: नायक सत्य के प्रति अपनी निष्ठा पर अडिग रहता है। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं।

धैर्य और संयम: नायक हर कठिन परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में सुधार लाने के लिए संघर्ष करता है।

साहस और नेतृत्व क्षमता: नायक में साहस और नेतृत्व की अद्वितीय क्षमता है। वह असत्य के खिलाफ खड़ा होता है और अपने सिद्धांतों को समाज में फैलाता है।

बलिदान और त्याग: नायक अपने व्यक्तिगत सुख और इच्छाओं का बलिदान करता है, ताकि समाज में सत्य और न्याय की स्थापना हो सके।

समाज के प्रति जिम्मेदारी: नायक अपनी जिम्मेदारी को समझता है और समाज के भले के लिए अपने सभी प्रयासों को समर्पित करता है। वह लोगों को प्रेरित करता है कि वे सत्य के मार्ग पर चलें।

इस पात्र का चरित्र न केवल एक आदर्श पुरुष का, बल्कि समाज में सत्य की स्थापना और असत्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है।

'त्यागपथी' खण्डकाव्य में वर्णित किसी प्रेरणास्पद घटना का उल्लेख कीजिए।

View Solution

'त्यागपथी' खण्डकाव्य में एक प्रेरणास्पद घटना तब घटित होती है जब नायक अपने कर्तव्य और समाज के भले के लिए व्यक्तिगत सुखों और सुविधाओं का त्याग करता है। एक विशेष घटना में, नायक अपनी व्यक्तिगत खुशी को छोड़कर समाज की सेवा में अपनी पूरी शक्ति और समय समर्पित कर देता है। उसे यह ज्ञात होता है कि समाज में वास्तविक सुधार तभी संभव है जब लोग अपने स्वार्थों को त्याग कर उच्च उद्देश्य के लिए काम करें। इस घटना में नायक का बलिदान और उसकी निष्ठा उसे समाज में एक आदर्श व्यक्ति बना देती है। नायक न केवल अपने स्वार्थों और इच्छाओं का त्याग करता है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना भी करता है। वह संघर्षों और कठिनाइयों से घिरा रहता है, लेकिन फिर भी अपने उद्देश्य से कभी भटकता नहीं है।

यह घटना यह सिखाती है कि कभी-कभी समाज के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करना ही सच्चे त्याग का रूप है और यह समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। नायक का यह उदाहरण हमें यह भी बताता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हट सकता, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों। उसका यह बलिदान और निष्ठा समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है और यह साबित करता है कि सच्ची महानता त्याग और निःस्वार्थ सेवा में छुपी होती है।

अथवा

'त्यागपथी' खण्डकाव्य के प्रमुख पात्र 'हर्षवर्धन' का चरित्र चित्रण कीजिए।

View Solution

'त्यागपथी' खण्डकाव्य का प्रमुख पात्र हर्षवर्धन एक आदर्श राजा और नायक है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएँ उसे समाज में उच्च सम्मान दिलाती हैं। हर्षवर्धन का चरित्र संयम, साहस, और कर्तव्यनिष्ठा से भरपूर है। वह न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, बल्कि उसने हमेशा समाज के भले के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया है।

हर्षवर्धन का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उसने अपनी सुख-सुविधाओं को छोड़कर समाज की सेवा को सर्वोपरि माना। वह एक योग्य शासक था, जिसने अपने राज्य में धर्म, न्याय और समाज कल्याण की स्थापना की। हर्षवर्धन ने युद्ध के मैदान में साहस का परिचय दिया और अपने देश और प्रजा की रक्षा के लिए कई कठिन संघर्षों का सामना किया।

उसकी नीतियाँ हमेशा सत्य और न्याय पर आधारित होती थीं, और उसने अपने राज्य में भ्रष्टाचार और अन्याय को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया। हर्षवर्धन का चरित्र न केवल उसकी व्यक्तिगत बलिदान की भावना को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक सशक्त नेता समाज के लिए निःस्वार्थ होकर काम करता है।

निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सन्दर्भ सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणञ्च सुनिश्चितम् । तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं, भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यञ्च वर्तते । किं बहुना चरित्रनिर्माणार्थं यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशीं किञ्चिदन्यत् (मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृतसाहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी । दया, दानं, शौचम्, औदर्यम् अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सञ्जायन्ते ।

View Solution

संस्कृत साहित्य अत्यंत सरस और उत्कृष्ट व्याकरण से परिपूर्ण है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीय सुंदरता और श्रुतिमाधुर्य विद्यमान हैं। विशेष रूप से, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण हेतु विशेष प्रेरणा प्रदान करता है, जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह साहित्य मानव गुणों का गहरे विवेचन के साथ वर्णन करता है, जैसे दया, दान, शौच, उदारता, अनसूया, क्षमा आदि। इन गुणों का अभ्यास करने से व्यक्ति में इन गुणों का समावेश होता है और यह उसे एक आदर्श मनुष्य बनने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। संस्कृत साहित्य मानवता के उच्चतम मानवीय गुणों को उजागर करता है और समाज में नैतिकता, दया और शुद्धता की भावना का प्रसार करता है।

अथवा

हिन्दी-संस्कृताङ्ग्लभाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत् । हिन्दी - हिन्दुहिन्दुस्थानानामुत्थानाय अयं निरंतरं प्रयत्नमकरोत् । शिक्षयैव देशे समाजे च नवीन प्रकाशः उदेति । अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य संस्थापनमकरोत् । अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनमस्मै प्रायच्छन्, तेन निर्मितोऽयं विशाल: विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति ।

View Solution

हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी भाषाओं में इसका समान अधिकार था। हिंदी के उत्थान के लिए श्रीमालवीय ने निरंतर प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रकाश फैलाने का कार्य किया। इस उद्देश्य से उन्होंने वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण हेतु उन्होंने जनसाधारण से धन की याचना की और लोगों ने इस ज्ञानयज्ञ में अपार धन दिया। इस प्रकार, इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जो भारतीयों की दानशीलता और श्रीमालवीय के यश का प्रतीक बनकर उभरा। यह विश्वविद्यालय भारतीय समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया है।

निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का सन्दर्भ सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

ज्ञाने मौनं क्षमा शक्ती त्यागे श्लाघाविपर्ययः ।

गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव ।।

View Solution

यह श्लोक गुणों के परस्पर सम्बन्ध और उनकी महिमा पर आधारित है। श्लोक का अर्थ है:

"ज्ञान, मौन, क्षमा, शक्ति, त्याग और श्लाघा ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें एक स्थान पर प्रतिष्ठित करना तभी संभव है, जब ये गुण एक-दूसरे से संबंधित हों। जैसे कि माता के गर्भ में बच्चा अपने गुणों को एकत्र करता है, वैसे ही गुण भी एक दूसरे के साथ जुड़कर अपना पूर्ण रूप ग्रहण करते हैं।"

यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी गुण को प्राप्त करने के लिए उसे परस्पर जोड़कर और समन्वित रूप से अपनाना होता है। यही जीवन में सही संतुलन और आत्मा की शुद्धता का मार्ग है।

अथवा

प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि । स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः ॥

View Solution

यह श्लोक पिता के कर्तव्यों और उनके महत्व पर आधारित है। श्लोक का अर्थ है:

"पिता का कर्तव्य केवल संतान का जन्म देना नहीं है, बल्कि उनका पालन-पोषण, शिक्षा देना और उनका भरण-पोषण करना भी है। पिता को अपने बच्चों का आचार-व्यवहार और संस्कारों में मार्गदर्शन करना चाहिए। सिर्फ जन्म देना ही पर्याप्त नहीं होता, असल जिम्मेदारी तो बच्चों की परवरिश और जीवन के सही मार्ग पर चलने की दिशा में होती है।"

यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि एक पिता का असली धर्म बच्चों के पालन और उनकी नैतिक शिक्षा में निहित है, और यही उन्हें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है।

कस्य साहित्यं सरसं मधुरं च अस्ति ?

View Solution

साहित्य की विभिन्न शैलियों में से 'काव्य' साहित्य को सरस और मधुर माना जाता है। काव्य साहित्य में भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति होती है और यह पाठक के हृदय को गहरे तक प्रभावित करता है। काव्य में विशेष रूप से गेयता, लय, और सुगमता होती है, जो उसे मधुर और आकर्षक बनाती है। इस प्रकार काव्य साहित्य में वह सरसता और मिठास होती है, जो अन्य साहित्यिक रूपों में कम देखने को मिलती है। यह साहित्य मनुष्य की आत्मा को शांति और आनंद प्रदान करता है और जीवन की सुंदरता को चित्रित करता है।

मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत् ?

View Solution

मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत्। वह एक प्रसिद्ध महिला संत और विदुषी थीं, जो वेदों और शास्त्रों में गहरी रुचि रखती थीं। याज्ञवल्क्य ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और वह स्वयं भी विद्या की श्रेष्ठ शिक्षिका बनीं। वे अपने समय की एक महान महिला विद्वान थीं, और उनका योगदान भारतीय चिंतन और वेदशास्त्र में अमूल्य है। मैत्रेयी की कहानी यह दर्शाती है कि महिलाओं के लिए भी शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति संभव थी, जो भारतीय समाज में सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती है।

देशस्य प्रगतये किम् आवश्यकम् अस्ति ?

View Solution

देश की प्रगति के लिए सत्य और धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। सत्य वह मूल सिद्धांत है, जो समाज में विश्वास और न्याय स्थापित करता है। यदि समाज में सत्य का पालन किया जाता है, तो भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और असत्याचार की कोई जगह नहीं रहती। इसी तरह धर्म भी समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और समाज में शांति और समृद्धि लाता है। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सत्य और धर्म पर आधारित होता है, तो वह समाज समृद्ध और प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है।

मूर्खाणां कालः कथं गच्छति ?

View Solution

मूर्खों का समय हमेशा व्यर्थ जाता है क्योंकि वे अपने समय का सही उपयोग नहीं करते और अपने कार्यों में विचारशीलता और समझ का अभाव होता है। मूर्ख लोग बिना सोचे-समझे निर्णय लेते हैं, जिसके कारण उनका समय नष्ट होता है और वे जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देते हैं। समय का महत्व समझने वाले लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगाते हैं। मूर्खों का काल निरर्थक और गुमराह होता है, क्योंकि वे कभी भी जीवन के सही मार्ग पर नहीं चलते और न ही अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं।

करुण रस अथवा शान्त रस का लक्षण के साथ उदाहरण लिखिए।

View Solution

करुण रस वह रस है, जो दुःख, विषाद, और संताप की भावना से उत्पन्न होता है। यह रस विशेष रूप से दुखी या कष्टपूर्ण स्थितियों में व्यक्त होता है, और यह पाठक या श्रोता के मन में करुणा की भावना उत्पन्न करता है। करुण रस का प्रमुख उद्देश्य सहानुभूति और करुणा का संचार करना है।

उदाहरण:

"चरण पखारि करुणा चित्त मोहि, कृपालु राम कृपा किजै।"

यह शेर राम की कृपा की भावना और दुखों से उबारने की करुण भावना को दर्शाता है।

लक्षण:

करुण रस में दुख, संताप, और पीड़ा के तत्व प्रमुख होते हैं। यह शोक और अवसाद की स्थितियों में प्रकट होता है और दर्शकों या श्रोताओं को सहानुभूति और करुणा की भावना में डुबोता है।

उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।

View Solution

उपमा अलंकार वह अलंकार है, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, ताकि गुण, विशेषताएँ या लक्षण स्पष्ट हो सकें। इसमें 'जैसे', 'की तरह' या 'समान' शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह अलंकार एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान दर्शाता है।

उदाहरण:

"वह सिंह के समान शक्तिशाली है।"

यह वाक्य सिंह के समान शक्ति को व्यक्त करने के लिए उपमा अलंकार का प्रयोग करता है।

उत्प्रेक्षा अलंकार:

यह अलंकार भी तुलना पर आधारित है, परंतु इसमें एक वस्तु के गुण, विशेषता को दूसरे से जोड़ने के बजाय, किसी अन्य वस्तु को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसे अप्रत्यक्ष तुलना भी कहा जा सकता है।

उदाहरण:

"चाँद के समान उसका चेहरा चमक रहा था।"

यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ चाँद के द्वारा किसी व्यक्ति के चेहरे की चमक का अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया गया है।

चौपाई अथवा कुण्डलियाँ छन्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।

View Solution

चौपाई छन्द:

चौपाई एक लोकप्रिय हिंदी छन्द है, जो मुख्यतः चार पंक्तियों में विभाजित होता है। प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएँ होती हैं और रचनात्मकता में स्पष्टता एवं लयबद्धता का परिचायक होती है। यह आमतौर पर धार्मिक और भक्ति साहित्य में प्रयुक्त होता है।

उदाहरण:

"राम दीन की सुत, राजा निज गौरव सर्वथा।

दीन हीनें सिसकन करता, ह्रदय में कातर छवि।"

कुण्डलियाँ छन्द:

कुण्डलियाँ छन्द भी एक विशेष प्रकार का छन्द होता है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 8-8 मात्राएँ होती हैं। यह भी चार पंक्तियों में विभाजित होता है और इसमें लय और गीतात्मकता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

उदाहरण:

"हंस के वचन सच साक्षी, जोहि सुगंधा सदायु।

संगति में बड़ें दिखावे, देव प्रसन्न नायक दूख।"

विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता

View Solution

विकासशील समाजों में इंटरनेट की उपयोगिता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह समाज में सूचना का आदान-प्रदान सुगम बनाता है, जिससे हर व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर पहुँचने के अवसर मिलते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लोग अपनी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।

शिक्षा में सुधार:

इंटरनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मोड़ दिया है। अब, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे छात्र उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध शिक्षा के संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाता। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्म जैसे Coursera, Khan Academy, और edX ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया है, जिससे विद्यार्थियों के पास विषयों का व्यापक चयन होता है।

आर्थिक विकास:

इंटरनेट विकासशील देशों में रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाता है। अब लोग ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर काम करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन व्यवसाय, और डिजिटल मार्केटिंग जैसी गतिविधियाँ इंटरनेट के माध्यम से सुलभ होती हैं। इसके अलावा, इंटरनेट ने व्यापार करने के तरीकों को भी सरल और सस्ते बना दिया है, जिससे छोटे व्यवसायों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है।

स्वास्थ्य सेवाएं:

इंटरनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन हेल्थ प्लेटफॉर्म और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी तक आसान पहुँच ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर किया है। विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां चिकित्सा सेवाएं सीमित होती हैं, इंटरनेट के माध्यम से चिकित्सीय सलाह प्राप्त करना संभव हो गया है। इससे दूरदराज क्षेत्रों के लोग भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

समाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण:

इंटरनेट ने समाज में जागरूकता और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को तेज किया है। लोग अब इंटरनेट का उपयोग सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, और मानवाधिकारों के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है और उन्हें आवाज़ देने के लिए एक मंच प्रदान किया है।

राजनीतिक बदलाव:

इंटरनेट का उपयोग राजनीति और समाज में बदलाव लाने के लिए भी किया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया में इंटरनेट का बढ़ता हुआ उपयोग और सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं की पहुँच जनता तक आसान हो गई है। यह लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है, जहां हर नागरिक की आवाज़ सुनाई दे रही है।

निष्कर्ष:

इंटरनेट न केवल एक सूचना का साधन है, बल्कि यह विकासशील समाजों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो उन्हें विकास की ओर अग्रसर करता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, और समाज के अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करता है, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों और अवसरों का लाभ मिल पाता है। इंटरनेट के सही उपयोग से विकासशील समाजों में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं, जिससे समृद्धि और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।

नारी सशक्तीकरण

View Solution

नारी सशक्तीकरण का अर्थ है महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करना। यह प्रक्रिया महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। नारी सशक्तीकरण न केवल महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि समग्र समाज को भी लाभ पहुंचाता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो वे परिवार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और देश के विकास में योगदान करती हैं।

शिक्षा का महत्व:

नारी सशक्तीकरण के लिए सबसे पहला कदम है महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और अपने परिवार के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। शिक्षा से महिलाएं समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती हैं।

स्वास्थ्य और सुरक्षा:

नारी सशक्तीकरण में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षित मातृत्व, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, और चिकित्सा देखभाल के अधिकार महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। इसके साथ ही, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है। महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून और जागरूकता अभियान जरूरी हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण:

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण समाज की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं काम करती हैं और आय अर्जित करती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में अपनी स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता को महसूस करती हैं। महिला उद्यमिता, नौकरी के अवसर, और समान वेतन नीति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें।

राजनीतिक सशक्तिकरण:

राजनीतिक सशक्तिकरण से महिलाओं को सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलता है। पंचायतों, विधानसभाओं और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से न केवल समाज में उनकी भूमिका मजबूत होती है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में भी मदद करता है। यह नारी को समाज में एक सशक्त और समर्थ नेता के रूप में स्थापित करता है।

सामाजिक दृष्टिकोण:

नारी सशक्तीकरण समाज में महिला और पुरुष के बीच समानता की भावना को बढ़ावा देता है। यह किवदंतियों, रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं की भलाई और उनके अधिकारों का सम्मान समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। समाज में नारी को बराबरी का दर्जा देने से संपूर्ण समाज में सामंजस्य, शांति और समृद्धि आती है।

निष्कर्ष:

नारी सशक्तीकरण केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। यह महिलाओं को अपने सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर देता है, और साथ ही समाज में समानता, सम्मान और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। महिलाओं के सशक्त होने से न केवल उनके परिवार का कल्याण होता है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति होती है।

जातिवाद की समस्या: कारण और निवारण

View Solution

जातिवाद भारतीय समाज की एक पुरानी और जटिल समस्या है। जातिवाद का मुख्य कारण सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव है, जो एक वर्ग को दूसरे से निम्न और उच्च मानता है। इस भेदभाव के कारण समाज में असमानता, असहमति और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जातिवाद न केवल समाज के विभिन्न हिस्सों को विभाजित करता है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता और समृद्धि में भी रुकावट डालता है।

जातिवाद के कारण:

जातिवाद के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इसे धार्मिक विश्वासों और परंपराओं द्वारा भी बढ़ावा मिला है। भारतीय समाज में कुछ जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि अन्य जातियों को हाशिए पर रखा गया था। इसके अलावा, राजनीतिक कारण भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि चुनावी लाभ के लिए जातीय विभाजन की राजनीति।

आर्थिक असमानता भी जातिवाद का एक कारण है। जिन जातियों को शिक्षा, रोजगार, और अन्य संसाधनों से वंचित किया गया, वे लगातार पिछड़ी और गरीब बनीं। यह आर्थिक असमानता जातिवाद को और बढ़ाती है, क्योंकि समाज के कुछ हिस्से अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, जबकि अन्य अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं।

जातिवाद के निवारण के उपाय:

जातिवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता है। सबसे पहले, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता और बुराईयों के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। यदि लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो वे जातिवाद के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं।

इसके अलावा, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर और पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आरक्षण नीति के तहत शिक्षा, नौकरी और अन्य संसाधनों में समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना भी जातिवाद की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। लोगों को एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करने और जातिवाद के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी जानी चाहिए।

समाज में समानता की भावना:

जातिवाद के निवारण के लिए समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी जाति या वर्ग के लोग एक ही समाज के सदस्य हैं और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

जातिवाद एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो समाज में असमानता और असंतोष पैदा करती है। इसे समाप्त करने के लिए हमें शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। जब तक समाज में समानता और न्याय की भावना नहीं होगी, तब तक जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बुराई के खिलाफ संघर्ष करें और एक समान और निष्पक्ष समाज की स्थापना करें।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण-दोष

View Solution

आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। यह प्रणाली न केवल ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देती है, बल्कि तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शिक्षा को सक्षम बनाती है। हालांकि, इस प्रणाली के कुछ लाभ और कुछ दोष भी हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण:

सुविधाजनक और सुलभ: आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा को अधिक सुलभ बना दिया है। अब विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी उच्च शिक्षा तक पहुंच सकते हैं।

वैश्विक दृष्टिकोण: इस प्रणाली में वैश्विक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। छात्रों को दुनिया भर के ज्ञान और संस्कृति से परिचित कराया जाता है, जिससे वे एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं।

प्रौद्योगिकी का उपयोग: तकनीकी उपकरणों का उपयोग शिक्षण में किया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षा में सुधार हुआ है। इससे छात्र सीखने में अधिक रुचि लेते हैं और उनका प्रदर्शन बेहतर होता है।

व्यक्तिगत विकास: आधुनिक शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देती है। यह उन्हें न केवल शैक्षिक रूप से, बल्कि मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाती है।

करियर की दिशा: आधुनिक शिक्षा प्रणाली करियर निर्माण पर भी जोर देती है। यह विद्यार्थियों को उनके रुचियों और क्षमताओं के आधार पर करियर के विभिन्न विकल्पों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष:

व्यावहारिक अनुभव की कमी: आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अधिक ध्यान थ्योरी पर दिया जाता है, जबकि व्यावहारिक ज्ञान की कमी होती है। छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं मिलता है।

मूल्यांकन का दबाव: इस प्रणाली में परीक्षा और अंकों का अत्यधिक दबाव रहता है, जो छात्रों पर मानसिक तनाव पैदा करता है। यह विद्यार्थियों को सीखने से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

समाज और संस्कृति से जुड़ी शिक्षा का अभाव: आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पारंपरिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है। यह बच्चों को केवल पेशेवर और तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा की कमी रहती है।

अत्यधिक प्रतिस्पर्धा: आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हो गई है, जिससे छात्रों में मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे कभी-कभी शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता और असफलता बनकर रह जाता है, न कि जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से।

अत्यधिक व्यावसायीकरण: शिक्षा का व्यावसायीकरण भी एक प्रमुख दोष है। शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो गया है, और इससे छात्रों की वास्तविक शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इससे समाज में सामाजिक असमानता भी बढ़ रही है।

निष्कर्ष:

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कई लाभ हैं, जैसे कि इसकी सुलभता, वैश्विक दृष्टिकोण और तकनीकी उन्नति, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ दोष भी हैं, जैसे कि मूल्यांकन का दबाव, व्यावहारिक अनुभव की कमी और समाज से जुड़ी शिक्षा की कमी। इन दोषों को सुधारने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह छात्रों को सर्वांगीण विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान कर सके।

'पवित्रम्' का सन्धि-विच्छेद है :

View Solution

'पवित्रम्' का सन्धि-विच्छेद इस प्रकार है: पव + इत्रम्। यह शब्द 'पव' (पवित्रता) और 'इत्रम्' (विशेषण) से मिलकर बना है। यहाँ पर 'पव' से तात्पर्य पवित्रता से है और 'इत्रम्' एक प्रत्यय है जो विशेषण रूप में आता है।

'हरेऽव' का सन्धि-विच्छेद है :

View Solution

'हरेऽव' का सन्धि-विच्छेद इस प्रकार है: हर + अव। यहाँ पर 'हरे' और 'अव' शब्दों का संयोजन होता है। 'हरे' शब्द का अर्थ होता है 'हरा', और 'अव' यहाँ पर प्रत्यय के रूप में जुड़ा है। यह अयादि संधि का उदाहरण है।

'दोग्धा' का सन्धि-विच्छेद है :

View Solution

'दोग्धा' का सन्धि-विच्छेद इस प्रकार है: दो + धा। 'दोग्धा' शब्द में 'दो' और 'धा' का संयोजन है। 'दो' से तात्पर्य 'द्वि' (दो) से है, और 'धा' का अर्थ होता है 'धारक'। इस प्रकार, यह शब्द दो चीजों के मिलने या एकत्र होने की क्रिया को दर्शाता है। यह संधि-विच्छेद व्यंजन संधि का उदाहरण है।

प्रतिदिनम्

View Solution

'प्रतिदिनम्' शब्द का विग्रह है: प्रति + दिनम्।

यह 'समास' एक 'तत्पुरुष समास' है, जिसमें 'प्रति' (के अनुसार) और 'दिनम्' (दिन) का मिलन हुआ है। इसका अर्थ है "प्रत्येक दिन" या "हर दिन"।

गदाहस्तः

View Solution

'गदाहस्तः' शब्द का विग्रह है: गदा + हस्तः।

यह 'समास' एक 'द्वन्द्व समास' है, जिसमें दो समान शब्दों का मिलन होता है। 'गदा' (गदा) और 'हस्त' (हाथ) का मिलन इस शब्द में किया गया है। इसका अर्थ है "गदा और हाथ" (जो व्यक्ति गदा लेकर युद्ध करता है)।

दशाननः

View Solution

'दशाननः' शब्द का विग्रह है: दश + आननः।

यह 'समास' एक 'विभावक समास' है, जिसमें 'दश' (दस) और 'आनन' (मुख) का मिलन हुआ है। इसका अर्थ है "दस मुख वाला" (रावण के दस चेहरे के संदर्भ में)।

'लघुता' में प्रत्यय है :

View Solution

'लघुता' शब्द में 'त्व' प्रत्यय है। 'लघु' (छोटा) शब्द में 'त्व' प्रत्यय जुड़कर 'लघुता' (छोटाई) बनता है। 'त्व' प्रत्यय गुणसूचक या अवस्था को व्यक्त करता है, और यह नouns के रूप में रूपांतरण करता है।

किस शब्द में 'मतुप्' प्रत्यय है ?

View Solution

'पुरुषत्व' शब्द में 'मतुप्' प्रत्यय है। 'पुरुष' (व्यक्ति) शब्द में 'त्व' प्रत्यय जुड़कर 'पुरुषत्व' (पुरुष की विशेषता) बनता है। 'मतुप्' प्रत्यय से किसी गुण या अवस्था का निर्माण होता है।

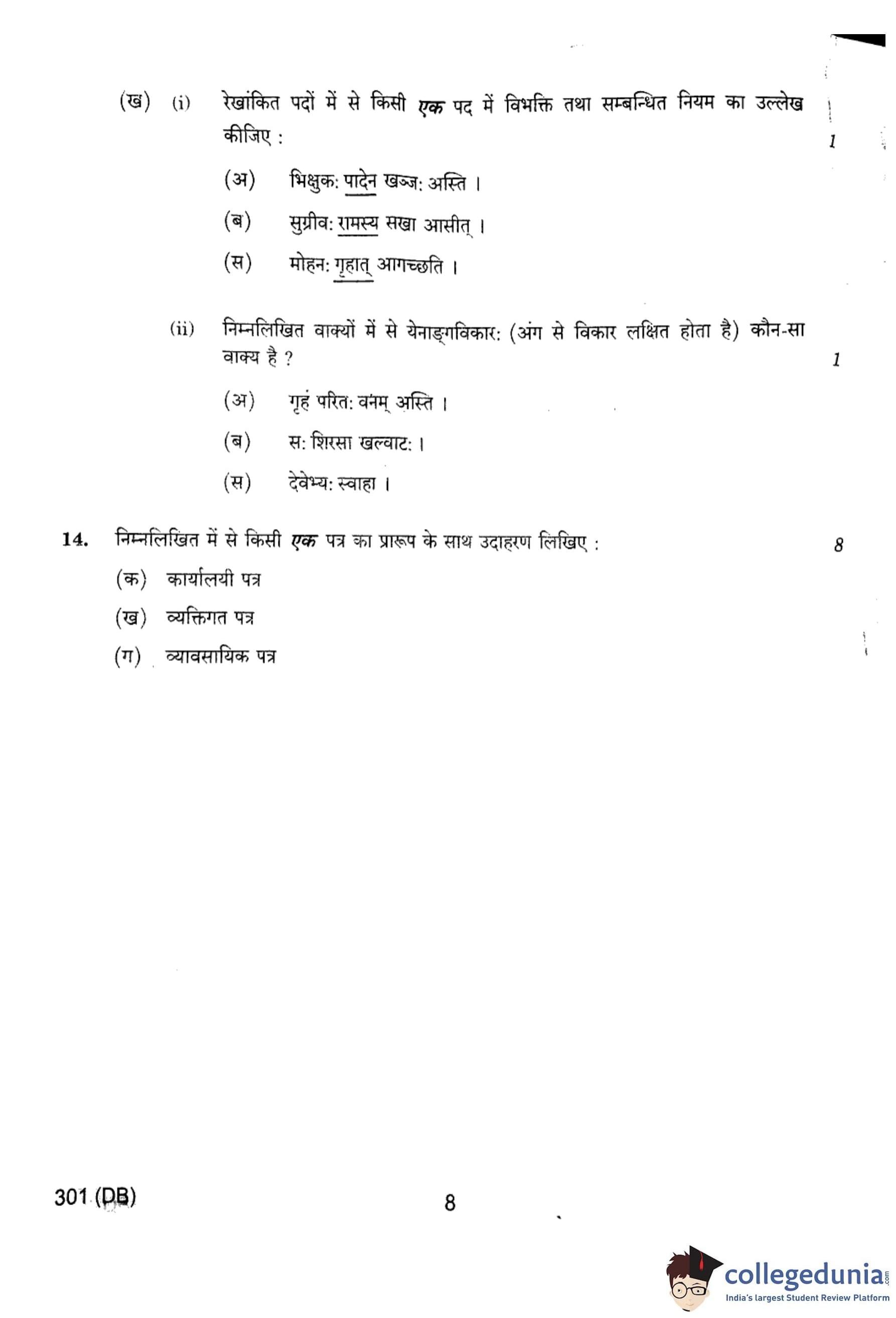

(a) भिक्षुकः पादेन खञ्जः अस्ति ।

View Solution

'भिक्षुकः पादेन खञ्जः अस्ति' वाक्य में 'पादेन' शब्द में 'तृतीया विभक्ति' का प्रयोग हुआ है।

**विभक्ति और नियम:**

'पादेन' शब्द में 'पाद' (पैर) शब्द पर 'तृतीया विभक्ति' का प्रयोग किया गया है। तृतीया विभक्ति का उपयोग साधारणत: क्रिया के द्वारा किए जाने वाले कार्य के उपकरण या साधन को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि 'पादेन' (पैर से)।

**सम्बन्धित नियम:**

तृतीया विभक्ति का प्रयोग उस साधन या उपकरण के साथ किया जाता है जिससे क्रिया की जाती है।

(b) सुग्रीवः रामस्य सखा आसीत् ।

View Solution

'सुग्रीवः रामस्य सखा आसीत्' वाक्य में 'रामस्य' शब्द में 'द्वितीया विभक्ति' का प्रयोग हुआ है।

**विभक्ति और नियम:**

'रामस्य' शब्द में 'राम' (राम) शब्द पर 'द्वितीया विभक्ति' का प्रयोग हुआ है। द्वितीया विभक्ति का उपयोग स्वामित्व, अधिकार, और सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस वाक्य में 'रामस्य' का अर्थ है "राम का", जो सुग्रीव और राम के बीच संबंध को दर्शाता है।

**सम्बन्धित नियम:**

द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार या सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए होता है।

(c) मोहनः गृहात् आगच्छति ।

View Solution

'मोहनः गृहात् आगच्छति' वाक्य में 'गृहात्' शब्द में 'पंचमी विभक्ति' का प्रयोग हुआ है।

**विभक्ति और नियम:**

'गृहात्' शब्द में 'गृह' (घर) शब्द पर 'पंचमी विभक्ति' का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति का उपयोग स्थान, उच्छेदन, या कुछ से दूर होने के लिए किया जाता है। यहाँ 'गृहात्' का अर्थ है "घर से", जो यह बताता है कि मोहन घर से आ रहा है।

**सम्बन्धित नियम:**

पंचमी विभक्ति का उपयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से बाहर आ रहा हो या दूर जा रहा हो।

गृहं परितः वनम् अस्ति।

View Solution

यह वाक्य 'येनाङ्गविकार' का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अंग से विकार का संकेत नहीं है। यहाँ 'गृहं' (घर) और 'वनम्' (वन) के बीच परिभाषित स्थिति की बात की जा रही है। इस वाक्य में किसी अंग के विकार का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल स्थान के बारे में बताया गया है।

(a) सः शिरसा खल्वाट:।

View Solution

यह वाक्य 'येनाङ्गविकार' का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ 'शिरसा' (सिर) से विकार को व्यक्त किया जा रहा है। 'शिरसा' शब्द से यह बताया जा रहा है कि सिर से संबंधित कोई विकार हो रहा है। इस वाक्य में अंग से विकार (शारीरिक या मानसिक) की अवस्था को दर्शाया गया है।

(b) देवेभ्यः स्वाहा।

View Solution

यह वाक्य 'येनाङ्गविकार' का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें किसी अंग से विकार का उल्लेख नहीं है। 'स्वाहा' एक शाब्दिक उच्चारण है जो प्रार्थना या यज्ञ में किया जाता है, और 'देवेभ्यः' देवताओं को संबोधित करता है। यहाँ कोई शारीरिक या मानसिक विकार का संकेत नहीं है।

(a) कार्यालयी पत्र

View Solution

कार्यालयी पत्र का प्रारूप:

तिथि: [दिनांक]

(पदनाम)

(कर्मचारी का नाम)

(कार्यालय का नाम)

(कार्यालय का पता)

से,

(पदनाम)

(कर्मचारी का नाम)

(कार्यालय का नाम)

प्रति,

(पदनाम)

(कर्मचारी का नाम)

(कार्यालय का नाम)

विषय: [पत्र का विषय]

महोब्बत,

[पत्र की सामग्री]

धन्यवाद,

(कर्मचारी का नाम)

(पदनाम)

(b) व्यक्तिगत पत्र

View Solution

व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप:

तिथि: [दिनांक]

प्रिय [नाम],

प्रिय [नाम],

प्रणाम,

[पत्र की सामग्री]

[आपका हाल-चाल]

[आपका परिवार और अन्य बातें]

समाप्ति,

आपका स्नेही,

[आपका नाम]

(c) व्यावसायिक पत्र

View Solution

व्यावसायिक पत्र का प्रारूप:

तिथि: [दिनांक]

(कंपनी का नाम)

(पता)

(फोन नंबर/ईमेल)

से,

(व्यक्ति का नाम)

(कंपनी का नाम)

प्रति,

(व्यक्ति का नाम)

(कंपनी का नाम)

विषय: [पत्र का विषय]

महोब्बत,

[पत्र की सामग्री]

धन्यवाद,

(आपका नाम)

(पदनाम)

Comments