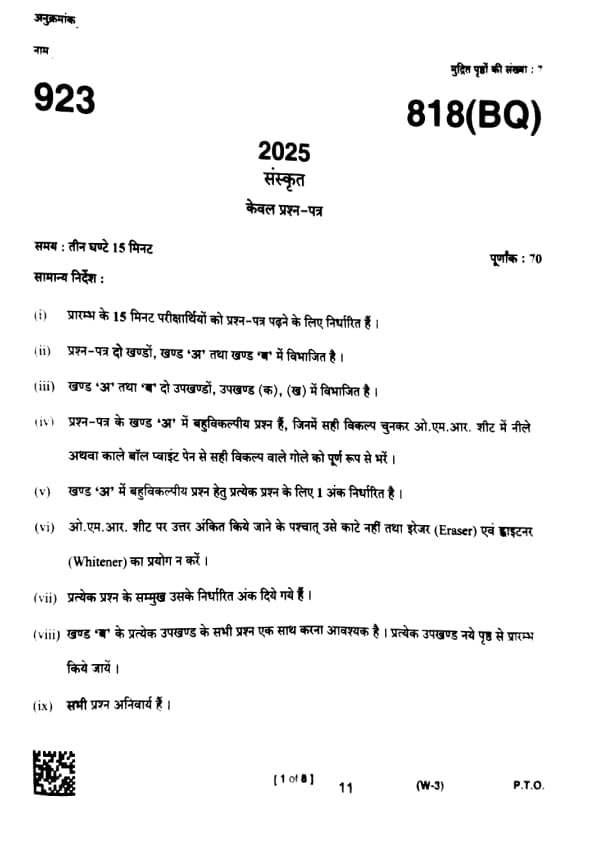

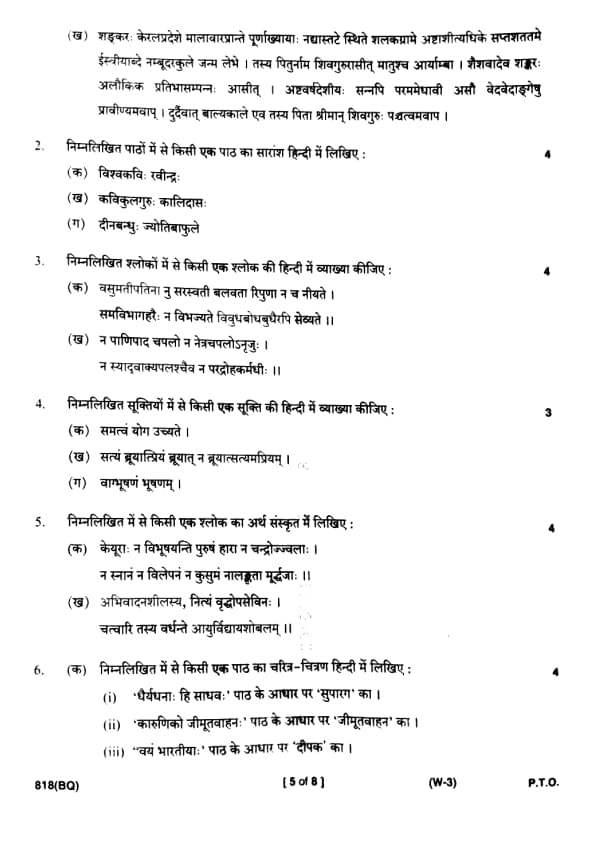

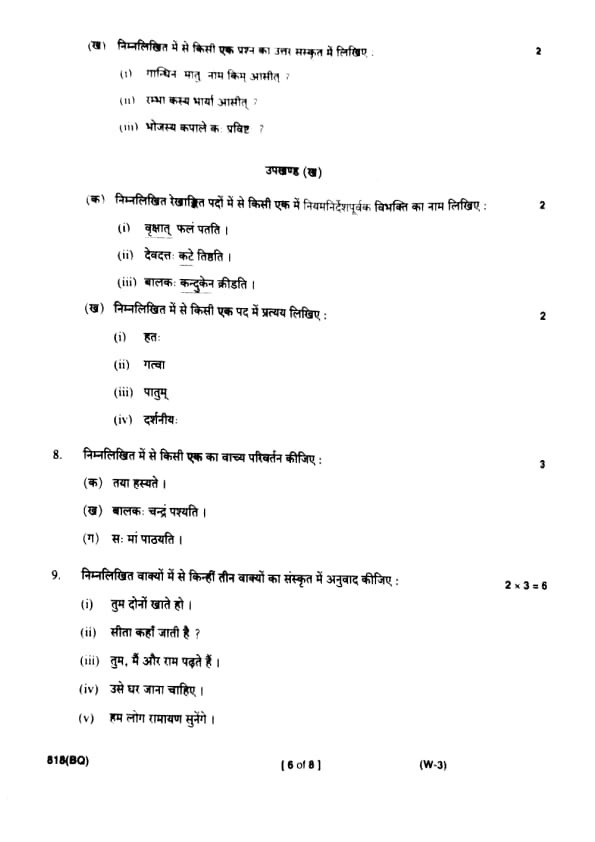

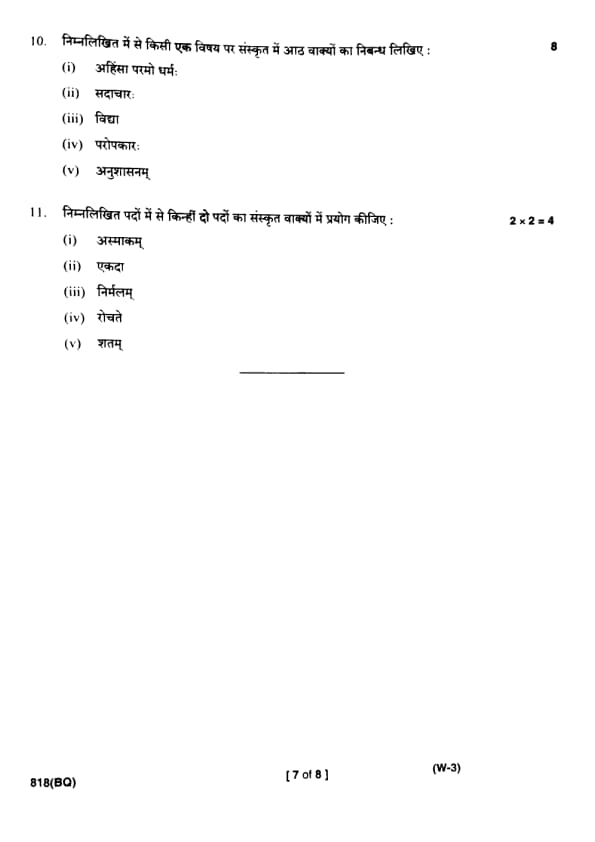

UP Board Class 10 Sanskrit Question Paper 2025 PDF (Code 818 BQ) with Answer Key and Solutions PDF is available for download here. UP Board Class 10 exams were conducted between February 24th to March 12th 2025. The total marks for the theory paper were 70. Students reported the paper to be easy to moderate.

UP Board Class 10 Sanskrit Question Paper 2025 (Code 818 BQ) with Solutions

| UP Board Class 10 Sanskrit 818 BQ Question Paper with Answer Key | Check Solutions |

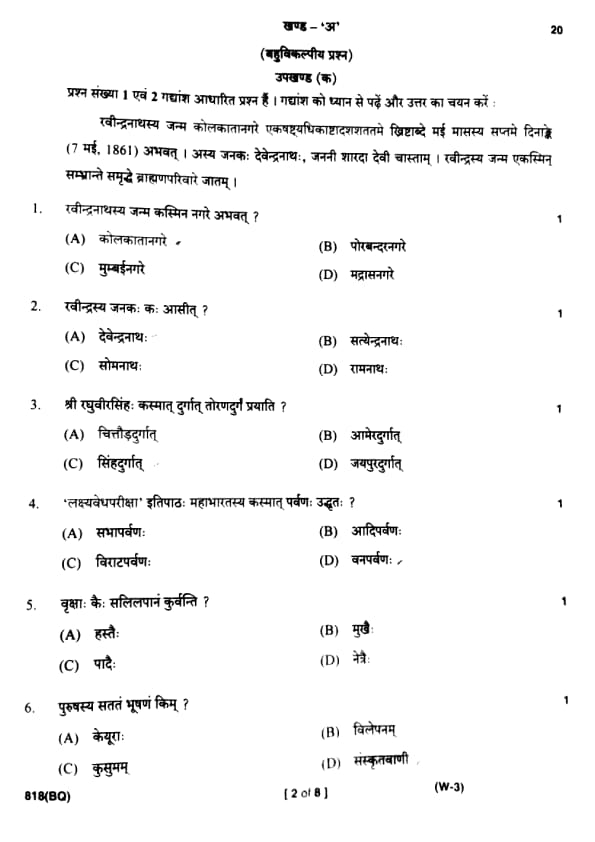

रवीन्द्रनाथस्य जन्म कस्मिन नगरे अभवत् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न पूछ रहा है कि रवीन्द्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ था।

Step 2: Analyzing the Passage

गद्यांश की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है: "रवीन्द्रनाथस्य जन्म कोलकातानगरे ... अभवत् ।"

इसका अर्थ है, "रवीन्द्रनाथ का जन्म कोलकाता नगर में हुआ था।"

Step 3: Conclusion

गद्यांश के अनुसार, रवीन्द्रनाथ का जन्म कोलकाता नगर में हुआ था।

इसलिए, विकल्प (A) सही है।

Quick Tip: अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के लिए, प्रश्न में दिए गए मुख्य शब्दों (जैसे यहाँ 'जन्म' और 'नगर') को गद्यांश में खोजें। उत्तर आमतौर पर उसी वाक्य में या उसके आस-पास मिल जाता है।

रवीन्द्रस्य जनकः कः आसीत् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न पूछ रहा है कि रवीन्द्रनाथ के पिता (जनकः) कौन थे।

Step 2: Analyzing the Passage

गद्यांश की दूसरी पंक्ति में कहा गया है: "अस्य जनकः देवेन्द्रनाथः, जननी शारदा देवी चास्ताम् ।"

इसका अर्थ है, "इनके पिता देवेन्द्रनाथ और माता शारदा देवी थीं।"

Step 3: Conclusion

गद्यांश से यह स्पष्ट है कि रवीन्द्रनाथ के पिता का नाम देवेन्द्रनाथ था।

इसलिए, विकल्प (A) सही उत्तर है।

Quick Tip: गद्यांश में पारिवारिक संबंधों को दर्शाने वाले शब्दों जैसे 'जनकः' (पिता), 'जननी' (माता), 'भ्राता' (भाई) आदि पर विशेष ध्यान दें। ये अक्सर प्रश्नों का आधार होते हैं।

श्री रघुवीरसिंहः कस्मात् दुर्गात् तोरणदुर्गं प्रयाति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न पूछ रहा है कि श्री रघुवीरसिंह किस दुर्ग से तोरणदुर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं।

Step 2: Contextual Knowledge

यह प्रश्न संस्कृत पाठ्यपुस्तकों में शामिल एक विशिष्ट कहानी या पाठ पर आधारित होने की संभावना है।

इन कहानियों में, ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्रों को अक्सर महत्वपूर्ण किलों के बीच यात्रा करते हुए दर्शाया जाता है।

रघुवीर सिंह का चरित्र अक्सर मेवाड़ के गौरव से जुड़ा होता है, जिसका केंद्र चित्तौड़गढ़ था।

कहानी के संदर्भ में, रघुवीर सिंह का चित्तौड़गढ़ से तोरणदुर्ग की यात्रा करना एक तार्किक और सामान्य कथानक है।

Step 3: Conclusion

पाठ के सामान्य संदर्भ के अनुसार, रघुवीरसिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग से तोरणदुर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं।

अतः, विकल्प (A) सही है।

Quick Tip: इस प्रकार के प्रश्न सीधे आपके पाठ्यक्रम की कहानियों और पाठों से आते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक के सभी अध्यायों को अच्छी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण है।

'लक्ष्यवेधपरीक्षा' इतिपाठः महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः उद्धृतः ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न यह है कि 'लक्ष्यवेधपरीक्षा' नामक पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है।

Step 2: Analyzing the Context

'लक्ष्यवेधपरीक्षा' वह प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य पाण्डवों और कौरवों की एकाग्रता की परीक्षा लेते हैं, जिसमें उन्हें एक पक्षी की आँख पर निशाना साधना होता है।

यह घटना राजकुमारों के बचपन और उनकी शिक्षा के दौरान घटित होती है।

महाभारत में, राजकुमारों के जन्म, बचपन और शिक्षा का वर्णन आदिपर्व में किया गया है।

Step 3: Conclusion

चूंकि लक्ष्यवेधपरीक्षा राजकुमारों के प्रारंभिक जीवन का हिस्सा है, इसलिए यह प्रसंग महाभारत के आदिपर्व से लिया गया है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

Quick Tip: महाभारत के 18 पर्वों का क्रम और प्रत्येक पर्व की मुख्य घटनाओं को याद रखना इस तरह के प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायक होता है। आदिपर्व में हमेशा प्रारंभिक घटनाएँ होती हैं।

वृक्षाः कैः सलिलपानं कुर्वन्ति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न पूछ रहा है कि वृक्ष (पेड़) किससे जल पीते हैं (सलिलपानं कुर्वन्ति)।

Step 2: Interpretation and Context

यह प्रश्न एक प्रसिद्ध संस्कृत सुभाषित पर आधारित है, जिसमें कहा गया है: "पादैः पिबन्ति पादपाः"।

इसका शाब्दिक अर्थ है "पौधे अपने पैरों से पीते हैं"।

यहाँ, पेड़ों के 'पैर' (पादाः) का लाक्षणिक अर्थ उनकी जड़ें (मूल) हैं, जो जमीन से पानी और पोषक तत्वों को सोखती हैं।

अतः, वृक्ष अपनी जड़ों से जल पीते हैं, जिन्हें काव्य रूप में 'पाद' कहा गया है।

Step 3: Conclusion

प्रश्न के अनुसार, वृक्ष 'पादों' (पैरों, अर्थात जड़ों) से जल पीते हैं।

इसलिए, विकल्प (C) सही है।

Quick Tip: संस्कृत साहित्य में रूपक और लाक्षणिक भाषा का बहुत प्रयोग होता है। 'पाद' (पैर) का प्रयोग मनुष्यों के लिए और 'जड़' का प्रयोग पेड़ों के लिए किया जाता है, लेकिन काव्य में समानता के कारण जड़ों को पैर कहा जाता है।

पुरुषस्य सततं भूषणं किम् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य का स्थायी आभूषण (सततं भूषणं) क्या है।

Step 2: Analyzing the Context based on Subhashitani

यह प्रश्न भर्तृहरि के नीतिशतक के एक प्रसिद्ध श्लोक पर आधारित है:

"केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः,

न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः।

वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते,

क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्॥"

इस श्लोक का अर्थ है: मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल और न ही सजे हुए बाल सुशोभित करते हैं। एकमात्र वाणी ही मनुष्य को अच्छी तरह से सुशोभित करती है, जो संस्कारयुक्त हो। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परन्तु वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा और स्थायी आभूषण है।

यहाँ 'संस्कृतवाणी' का अर्थ है - परिष्कृत और सुसंस्कृत वाणी।

Step 3: Conclusion

श्लोक के अनुसार, मनुष्य का सच्चा और स्थायी आभूषण उसकी सुसंस्कृत वाणी है।

अतः, विकल्प (D) सही है।

Quick Tip: संस्कृत के प्रसिद्ध सुभाषितों और नीति श्लोकों को उनके अर्थ सहित याद करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।

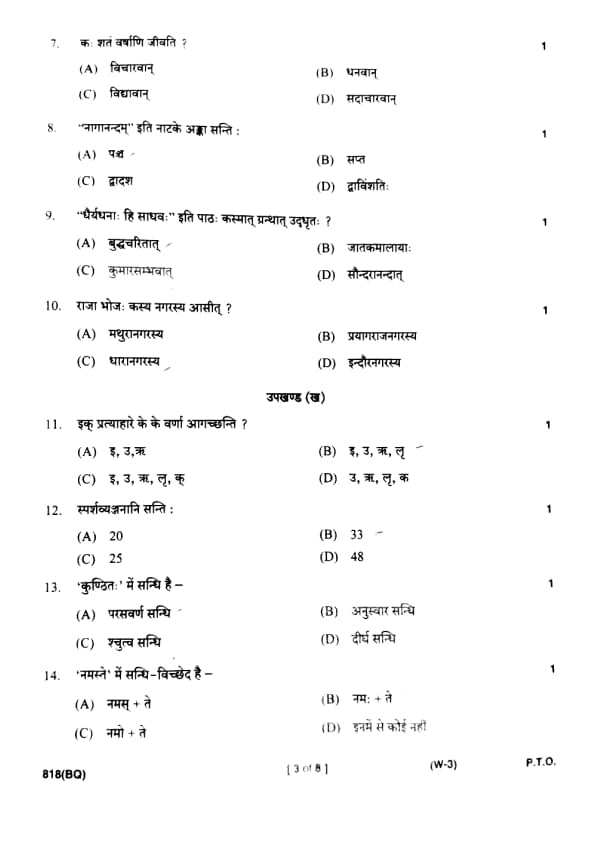

कः शतं वर्षाणि जीवति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सौ वर्षों तक जीवित रहता है।

Step 2: Contextual Knowledge from Subhashitani

यह प्रश्न एक प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति पर आधारित है जो अच्छे आचरण (सदाचार) के महत्व पर जोर देती है।

एक प्रसिद्ध श्लोक है : "आचाराल्लभते ह्यायुः आचाराल्लभते श्रियम्। आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च॥"

इसका अर्थ है: सदाचार से मनुष्य आयु प्राप्त करता है, सदाचार से धन प्राप्त करता है, और सदाचार से ही इस लोक में और परलोक में कीर्ति प्राप्त करता है।

इस श्लोक के अनुसार, अच्छा आचरण लंबी आयु का स्रोत है। अतः, सदाचारी व्यक्ति (सदाचारवान्) सौ वर्ष तक जीवित रहता है।

Step 3: Conclusion

शास्त्रों और सूक्तियों के अनुसार, सदाचार से लंबी आयु प्राप्त होती है।

इसलिए, विकल्प (D) सही है।

Quick Tip: संस्कृत की नैतिक शिक्षाओं और सूक्तियों को याद रखें। कई प्रश्न सीधे इन उपदेशों पर आधारित होते हैं, जहाँ अच्छे आचरण, विद्या और धैर्य जैसे गुणों के लाभ बताए जाते हैं।

"नागानन्दम्" इति नाटके अङ्का सन्ति :

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न में पूछा गया है कि "नागानन्दम्" नाटक में कितने अंक हैं।

Step 2: Factual Information about Sanskrit Literature

"नागानन्दम्" सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है।

यह नाटक पाँच अंकों में विभाजित है।

इसकी कहानी गरुड़ को सर्पों की बलि से रोकने के लिए राजकुमार जीमूतवाहन के आत्म-बलिदान पर आधारित है।

Step 3: Conclusion

चूंकि "नागानन्दम्" नाटक में पाँच अंक हैं, इसलिए विकल्प (A) सही है।

Quick Tip: प्रमुख संस्कृत नाटकों, उनके लेखकों और उनमें अंकों की संख्या की एक सूची बना लें। यह परीक्षा में सीधे तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए बहुत उपयोगी होता है। उदाहरण: अभिज्ञानशाकुन्तलम् (कालिदास) - 7 अंक, मृच्छकटिकम् (शूद्रक) - 10 अंक।

“धैर्यधनाः हि साधवः” इति पाठः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न पूछ रहा है कि सूक्ति "धैर्यधनाः हि साधवः" (अर्थात्, सज्जनों का धन धैर्य ही होता है) किस ग्रंथ से ली गई है।

Step 2: Identifying the Source

यह सूक्ति आर्यशूर द्वारा रचित "जातकमाला" से ली गई है।

जातकमाला में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ हैं, जिन्हें जातक कथाएँ कहा जाता है।

इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना है, और धैर्य, करुणा, और त्याग जैसे गुणों पर बहुत जोर दिया जाता है। यह सूक्ति इन कहानियों के नैतिक सार को दर्शाती है।

Step 3: Conclusion

यह प्रसिद्ध सूक्ति "जातकमाला" ग्रंथ का हिस्सा है।

इसलिए, विकल्प (B) सही है।

Quick Tip: संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथों से प्रसिद्ध सूक्तियों को पहचानना सीखें। विशेषकर नैतिक उपदेश देने वाले ग्रंथ जैसे जातकमाला, पंचतंत्र, और नीतिशतक से अक्सर ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं।

राजा भोजः कस्य नगरस्य आसीत् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Question

प्रश्न पूछ रहा है कि राजा भोज किस नगर के राजा थे।

Step 2: Historical Context

राजा भोज 11वीं शताब्दी में परमार वंश के एक महान शासक थे।

वे विद्या और कला के महान संरक्षक थे।

उनकी राजधानी धारा नगरी (वर्तमान में मध्य प्रदेश का धार नगर) थी। उन्होंने अपनी राजधानी को शिक्षा और संस्कृति के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया।

Step 3: Conclusion

राजा भोज की राजधानी धारानगर थी।

अतः, विकल्प (C) सही है।

Quick Tip: संस्कृत साहित्य और इतिहास से जुड़े प्रमुख राजाओं और उनकी राजधानियों के नाम याद रखें। जैसे, हर्षवर्धन (कन्नौज), विक्रमादित्य (उज्जयिनी), और राजा भोज (धारा)।

इक् प्रत्याहारे के के वर्णा आगच्छन्ति ?

View Solution

Step 1: Understanding Pratyahara

प्रत्याहार पाणिनि की अष्टाध्यायी में संक्षिप्त रूप से वर्णों के समूह को दर्शाने की एक विधि है। यह माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। प्रत्याहार पहले वर्ण से शुरू होता है और अंतिम 'इत्' संज्ञक वर्ण से ठीक पहले समाप्त होता है।

Step 2: Forming the 'इक्' Pratyahara

'इक्' प्रत्याहार बनाने के लिए, हम माहेश्वर सूत्रों में 'इ' से शुरू करते हैं और 'क्' तक जाते हैं।

संबंधित सूत्र हैं:

1. अ इ उ ण्

2. ऋ ऌ क्

हम 'इ' से शुरू करते हैं और 'क्' से पहले के सभी वर्णों को शामिल करते हैं। अंतिम 'इत्' वर्ण (ण्, क्) को गिना नहीं जाता है।

अतः, 'इक्' प्रत्याहार में वर्ण हैं: इ, उ, ऋ, लृ।

Step 3: Conclusion

'इक्' प्रत्याहार में इ, उ, ऋ, और लृ वर्ण आते हैं।

इसलिए, विकल्प (B) सही है।

Quick Tip: 14 माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कर लें। यह संस्कृत व्याकरण के संधि, समास और प्रत्याहार से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हल करने का आधार है।

स्पर्शव्यञ्जनानि सन्ति :

View Solution

Step 1: Understanding Sparsha Vyanjanas

स्पर्श व्यंजन (Stop Consonants) वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुख के किसी भाग (जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ) में हवा को पूरी तरह से रोककर फिर छोड़ा जाता है।

Step 2: Counting the Sparsha Vyanjanas

संस्कृत वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को पाँच वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्ग में पाँच व्यंजन होते हैं।

- क-वर्ग: क, ख, ग, घ, ङ

- च-वर्ग: च, छ, ज, झ, ञ

- ट-वर्ग: ट, ठ, ड, ढ, ण

- त-वर्ग: त, थ, द, ध, न

- प-वर्ग: प, फ, ब, भ, म

कुल व्यंजनों की संख्या = 5 वर्ग \(\times\) 5 व्यंजन प्रति वर्ग = 25.

इन व्यंजनों को "कादयो मावसानाः स्पर्शाः" सूत्र से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है 'क' से लेकर 'म' तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं।

Step 3: Conclusion

संस्कृत में कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं।

अतः, विकल्प (C) सही है।

Quick Tip: व्यंजनों के वर्गीकरण को याद रखें: स्पर्श (25), अन्तःस्थ (4 - य, र, ल, व), और ऊष्म (4 - श, ष, स, ह)। इससे कुल 33 मूल व्यंजन बनते हैं।

'कुण्ठितः' में सन्धि है -

View Solution

Step 1: Analyzing the Word

शब्द 'कुण्ठितः' का सन्धि-विच्छेद है: कुम् + ठितः।

Step 2: Applying the Sandhi Rule

यहाँ पर 'म्' (अनुस्वार) के बाद 'ठ' आया है, जो 'ट' वर्ग का व्यंजन है।

"अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः" सूत्र के अनुसार, यदि अनुस्वार (म्) के बाद कोई वर्गीय व्यंजन (यय् प्रत्याहार) आता है, तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पाँचवाँ वर्ण (पंचमाक्षर) हो जाता है।

- 'ठ' 'ट' वर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) का है।

- 'ट' वर्ग का पंचमाक्षर 'ण्' है।

- इसलिए, 'म्' का 'ण्' में परिवर्तन हो जाता है।

\[ कुम् + ठितः \rightarrow कुण् + ठितः \rightarrow कुण्ठितः \]

इस प्रक्रिया को परसवर्ण सन्धि कहते हैं क्योंकि अनुस्वार बाद वाले (पर) वर्ण के समान वर्ग (सवर्ण) में बदल जाता है।

Step 3: Conclusion

'कुण्ठितः' में परसवर्ण सन्धि है।

इसलिए, विकल्प (A) सही है।

Quick Tip: अनुस्वार के बाद जब कोई वर्गीय व्यंजन आए, तो ध्यान दें कि क्या अनुस्वार उस वर्ग के पंचम अक्षर में बदल रहा है। यदि हाँ, तो यह परसवर्ण सन्धि है। जैसे: गम् + गा -> गङ्गा।

'नमस्ते' में सन्धि-विच्छेद है -

View Solution

Step 1: Analyzing the Word

शब्द 'नमस्ते' में 'नम' और 'ते' के बीच में 'स्' आया है। यह 'स्' विसर्ग (ः) के परिवर्तन से बना है।

Step 2: Applying the Sandhi Rule

यह विसर्ग सन्धि का उदाहरण है। नियम है "विसर्जनीयस्य सः"।

इस नियम के अनुसार, यदि विसर्ग (ः) के बाद 'खर्' प्रत्याहार (वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन तथा श, ष, स) का कोई वर्ण आता है, तो विसर्ग का 'स्' हो जाता है।

- यहाँ, विसर्ग के बाद 'त' आया है, जो 'खर्' प्रत्याहार का सदस्य है।

- इसलिए, विसर्ग (ः) का 'स्' में परिवर्तन हो जाएगा।

\[ नमः + ते \rightarrow नमस् + ते \rightarrow नमस्ते \]

Step 3: Conclusion

'नमस्ते' का सही सन्धि-विच्छेद 'नमः + ते' है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

Quick Tip: जब किसी शब्द के बीच में स्, श्, या ष् दिखाई दे, तो यह अक्सर विसर्ग सन्धि का संकेत होता है, जहाँ विसर्ग बाद वाले वर्ण के आधार पर इन वर्णों में बदल जाता है।

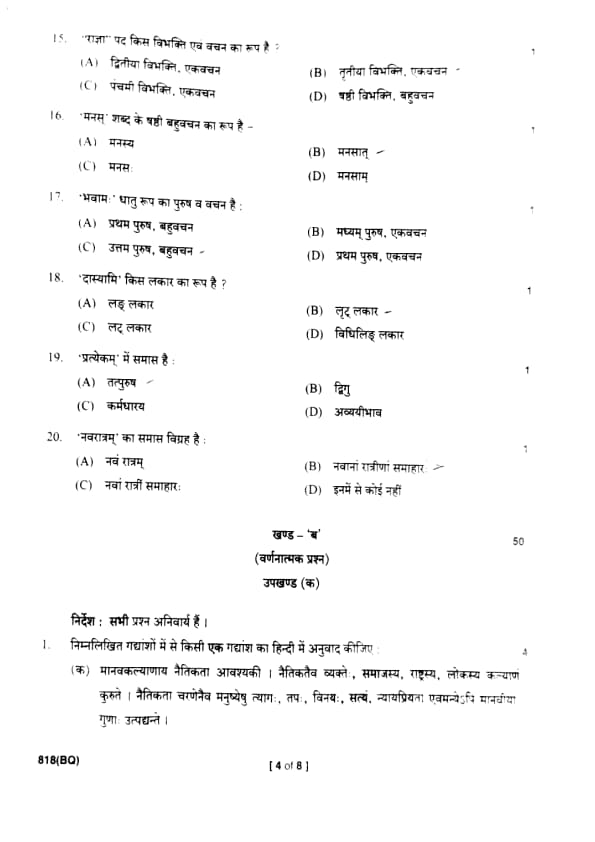

"राज्ञा" पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है ?

View Solution

Step 1: Identifying the Base Word

'राज्ञा' पद का मूल शब्द 'राजन्' (राजा) है, जो एक नकारान्त (न्-अन्त) पुल्लिंग शब्द है।

Step 2: Recalling the Declension (Shabda Rupa)

'राजन्' शब्द के रूप इस प्रकार चलते हैं:

- प्रथमा एकवचन: राजा

- द्वितीया एकवचन: राजानम्

- तृतीया एकवचन: राज्ञा

- चतुर्थी एकवचन: राज्ञे

Step 3: Conclusion

'राजन्' शब्द के रूप के अनुसार, 'राज्ञा' तृतीया विभक्ति, एकवचन का रूप है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

Quick Tip: अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त के साथ-साथ कुछ प्रमुख नकारान्त (राजन्, आत्मन्) और सकारान्त (मनस्, चन्द्रमस्) शब्दों के रूप अवश्य याद करें, क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।

'मनस्' शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है -

View Solution

Step 1: Identifying the Base Word

यहाँ मूल शब्द 'मनस्' (मन) है, जो एक सकारान्त (स्-अन्त) नपुंसकलिङ्ग शब्द है।

Step 2: Recalling the Declension (Shabda Rupa)

'मनस्' शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप इस प्रकार हैं:

- षष्ठी एकवचन: मनसः

- षष्ठी द्विवचन: मनसोः

- षष्ठी बहुवचन: मनसाम्

Step 3: Conclusion

'मनस्' शब्द का षष्ठी विभक्ति, बहुवचन का रूप 'मनसाम्' होता है।

अतः, विकल्प (D) सही है।

Quick Tip: बहुवचन में षष्ठी विभक्ति के रूपों में अक्सर '-आम्' या '-णाम्' प्रत्यय लगता है, जैसे देवानाम्, लतानाम्, मुनीनाम्, मनसाम्। यह एक महत्वपूर्ण पहचान है।

'भवामः' धातु रूप का पुरुष व वचन है :

View Solution

Step 1: Identifying the Root Verb and Tense

'भवामः' पद में मूल धातु 'भू' (होना) है। यह लट् लकार (वर्तमान काल) का रूप है।

Step 2: Recalling the Conjugation (Dhatu Rupa)

'भू' धातु के लट् लकार, उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार होते हैं:

- उत्तम पुरुष, एकवचन: भवामि (मैं होता हूँ)

- उत्तम पुरुष, द्विवचन: भवावः (हम दो होते हैं)

- उत्तम पुरुष, बहुवचन: भवामः (हम सब होते हैं)

Step 3: Conclusion

'भवामः' रूप उत्तम पुरुष, बहुवचन का है।

अतः, विकल्प (C) सही है।

Quick Tip: लट् लकार में पुरुषों की पहचान प्रत्ययों से करें: उत्तम पुरुष (-मि, -वः, -मः), मध्यम पुरुष (-सि, -थः, -थ), और प्रथम पुरुष (-ति, -तः, -न्ति)। 'मः' प्रत्यय हमेशा उत्तम पुरुष, बहुवचन को इंगित करता है।

'दास्यामि' किस लकार का रूप है ?

View Solution

Step 1: Analyzing the Verb Form

'दास्यामि' पद में मूल धातु 'दा' (देना) है।

इस रूप में '-स्या-' का प्रयोग हुआ है ('दा' + 'स्या' + 'मि')।

Step 2: Identifying the Lakar

संस्कृत में, '-स्य-' या '-ष्य-' का प्रयोग भविष्यत् काल को दर्शाने के लिए किया जाता है।

भविष्यत् काल के लिए लृट् लकार का प्रयोग होता है।

'दास्यामि' (मैं दूँगा/दूँगी) 'दा' धातु का लृट् लकार, उत्तम पुरुष, एकवचन का रूप है।

Step 3: Conclusion

'-स्या-' की उपस्थिति के कारण, 'दास्यामि' लृट् लकार (सामान्य भविष्यत् काल) का रूप है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

Quick Tip: किसी भी धातु रूप में यदि आपको '-स्य-' या '-ष्य-' दिखे, तो वह लगभग हमेशा लृट् लकार (Future Tense) का रूप होगा। यह लकार पहचानने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है।

'प्रत्येकम्' में समास है :

View Solution

Step 1: Analyzing the Compound Word

शब्द 'प्रत्येकम्' दो भागों से मिलकर बना है: प्रति + एकम्।

Step 2: Determining the Samasa

'प्रत्येकम्' का समास-विग्रह (विस्तार) है "एकम् एकम् प्रति"।

अव्ययीभाव समास की पहचान यह है कि इसका पहला पद (पूर्वपद) प्रधान होता है और वह एक अव्यय (indeclinable) होता है।

यहाँ, पहला पद 'प्रति' एक अव्यय है। जब यह 'एकम्' के साथ जुड़ता है, तो पूरा सामासिक पद 'प्रत्येकम्' भी एक अव्यय बन जाता है।

जिस समास में पूर्वपद अव्यय हो और वही प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।

Step 3: Conclusion

चूंकि 'प्रत्येकम्' का पूर्वपद 'प्रति' एक अव्यय है, इसलिए यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है।

अतः, विकल्प (D) सही है।

Quick Tip: अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए, सामासिक पद के शुरू में लगे अव्ययों (जैसे - प्रति, यथा, उप, अनु, निर्) पर ध्यान दें। इनकी उपस्थिति अव्ययीभाव समास का एक प्रबल संकेत है।

'नवरात्रम्' का समास विग्रह है :

View Solution

Step 1: Identifying the Samasa Type

'नवरात्रम्' शब्द में पहला पद 'नव' एक संख्या (नौ) है।

जब सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो और पूरा पद एक समूह (समाहार) का बोध कराए, तो वह द्विगु समास होता है।

Step 2: Forming the Samasa Vigraha

द्विगु समास में समाहार (समूह) का अर्थ प्रकट करने के लिए, संख्यावाचक शब्द को छोड़कर दूसरे शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है और अंत में 'समाहारः' जोड़ा जाता है।

- 'नव' का अर्थ है 'नौ' (नवानाम्)।

- 'रात्रि' का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप 'रात्रीणाम्' होता है।

- अतः, विग्रह होगा: नवानां रात्रीणां समाहारः (नौ रात्रियों का समूह)।

Step 3: Conclusion

'नवरात्रम्' का सही समास विग्रह "नवानां रात्रीणां समाहारः" है।

इसलिए, विकल्प (B) सही है।

Quick Tip: द्विगु समास का विग्रह करते समय हमेशा ध्यान रखें कि समूह का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन + 'समाहारः' का प्रयोग होता है। जैसे - पञ्चवटी (पञ्चानां वटानां समाहारः), त्रिभुवनम् (त्रयाणां भुवनानां समाहारः)।

निम्नलिखित गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

मानवकल्याणाय नैतिकता आवश्यकी । नैतिकतैव व्यक्तेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य, लोकस्य कल्याणं कुरुते । नैतिकता चरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवमन्येऽपि मानवीया गुणाः उत्पद्यन्ते ।

View Solution

Step 1: वाक्य-दर-वाक्य विश्लेषण और अनुवाद

- मानवकल्याणाय नैतिकता आवश्यकी ।

- शब्दार्थ: `मानवकल्याणाय` - मानव के कल्याण के लिए; `नैतिकता` - नैतिकता; `आवश्यकी` - आवश्यक है।

- अनुवाद: मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है।

- नैतिकतैव व्यक्तेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य, लोकस्य कल्याणं कुरुते ।

- शब्दार्थ: `नैतिकतैव` (नैतिकता + एव) - नैतिकता ही; `व्यक्तेः` - व्यक्ति का; `समाजस्य` - समाज का; `राष्ट्रस्य` - राष्ट्र का; `लोकस्य` - विश्व का; `कल्याणं कुरुते` - कल्याण करती है।

- अनुवाद: नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है।

- नैतिकता चरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवमन्येऽपि मानवीया गुणाः उत्पद्यन्ते ।

- शब्दार्थ: `नैतिकता चरणेनैव` (नैतिकता + आचरणेन + एव) - नैतिकता के आचरण से ही; `मनुष्येषु` - मनुष्यों में; `त्यागः` - त्याग; `तपः` - तप; `विनयः` - विनम्रता; `सत्यं` - सत्य; `न्यायप्रियता` - न्याय के प्रति प्रेम; `एवमन्येऽपि` (एवम् + अन्ये + अपि) - और इसी प्रकार दूसरे भी; `मानवीया गुणाः` - मानवीय गुण; `उत्पद्यन्ते` - उत्पन्न होते हैं।

- अनुवाद: नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और इसी प्रकार अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं।

Quick Tip: अनुवाद करते समय, पहले पूरे वाक्य को पढ़ें और उसका समग्र अर्थ समझने का प्रयास करें। फिर, प्रत्येक शब्द के सही विभक्ति और वचन के अनुसार उसका सटीक हिंदी अर्थ लिखें। शब्दों को तोड़कर (जैसे नैतिकतैव = नैतिकता + एव) समझने से अनुवाद सरल हो जाता है।

निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

(क) मानवकल्याणाय नैतिकता आवश्यकी । नैतिकतैव व्यक्तेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य, लोकस्य कल्याणं कुरुते । नैतिकता चरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवमन्येऽपि मानवीया गुणाः उत्पद्यन्ते ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह गद्यांश संस्कृत भाषा में है और इसमें नैतिकता (ethics) के महत्व को समझाया गया है। गद्यांश बताता है कि नैतिकता मानव कल्याण के लिए क्यों आवश्यक है और इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण कैसे होता है। इसमें नैतिक आचरण से उत्पन्न होने वाले मानवीय गुणों का भी उल्लेख है।

Step 2: Detailed Explanation (अनुवाद):

यहाँ गद्यांश का विस्तृत हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है:

संस्कृत वाक्य: मानवकल्याणाय नैतिकता आवश्यकी ।

हिंदी अनुवाद: मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है।

संस्कृत वाक्य: नैतिकतैव व्यक्तेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य, लोकस्य कल्याणं कुरुते ।

हिंदी अनुवाद: नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है।

संस्कृत वाक्य: नैतिकता चरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवमन्येऽपि मानवीया गुणाः उत्पद्यन्ते ।

हिंदी अनुवाद: नैतिक आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और इसी प्रकार अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं।

Step 3: Final Answer (अंतिम अनुवाद):

मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिक आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और इसी प्रकार अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं।

Quick Tip: संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते समय, विभक्ति और क्रिया के काल पर विशेष ध्यान दें। शब्दों के मूल अर्थ को समझकर वाक्य का भावार्थ निकालने का प्रयास करें। जैसे 'मानवकल्याणाय' में चतुर्थी विभक्ति है, जिसका अर्थ 'मानव कल्याण के लिए' होता है।

निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

(ख) शङ्करः केरलप्रदेशे मालावारप्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्यास्तटे स्थिते शलकग्रामे अष्टाशीत्यधिके सप्तशततमे ईस्वीयाब्दे नम्बूदरकुले जन्म लेभे । तस्य पितुर्नाम शिवगुरुरासीत् मातुश्च आर्याम्बा । शैशवादेव शङ्करः अलौकिक प्रतिभासम्पन्नः आसीत् । अष्टवर्षदेशीयः सन्नपि परममेधावी असौ वेदवेदाङ्गेषु प्रावीण्यमवाप् । दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान् शिवगुरुः पञ्चत्वमवाप ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह गद्यांश आदि शंकराचार्य के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करता है। इसमें उनके जन्म स्थान, समय, कुल, माता-पिता और उनकी असाधारण प्रतिभा का उल्लेख है। गद्यांश उनके बचपन की एक दुखद घटना पर समाप्त होता है।

Step 2: Detailed Explanation (अनुवाद):

यहाँ गद्यांश का विस्तृत हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है:

संस्कृत वाक्य: शङ्करः केरलप्रदेशे मालावारप्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्यास्तटे स्थिते शलकग्रामे अष्टाशीत्यधिके सप्तशततमे ईस्वीयाब्दे नम्बूदरकुले जन्म लेभे ।

हिंदी अनुवाद: शंकर (शंकराचार्य) ने केरल प्रदेश के मालाबार प्रान्त में पूर्णा नामक नदी के तट पर स्थित शलक नामक गाँव में 788 ईस्वी में नम्बूदरी कुल में जन्म लिया।

संस्कृत वाक्य: तस्य पितुर्नाम शिवगुरुरासीत् मातुश्च आर्याम्बा ।

हिंदी अनुवाद: उनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता का नाम आर्याम्बा था।

संस्कृत वाक्य: शैशवादेव शङ्करः अलौकिक प्रतिभासम्पन्नः आसीत् ।

हिंदी अनुवाद: बचपन से ही शंकर अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे।

संस्कृत वाक्य: अष्टवर्षदेशीयः सन्नपि परममेधावी असौ वेदवेदाङ्गेषु प्रावीण्यमवाप् ।

हिंदी अनुवाद: आठ वर्ष की आयु में ही, परम मेधावी होते हुए, उन्होंने वेद-वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर ली।

संस्कृत वाक्य: दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान् शिवगुरुः पञ्चत्वमवाप ।

हिंदी अनुवाद: दुर्भाग्य से, बाल्यावस्था में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु का देहांत हो गया।

Step 3: Final Answer (अंतिम अनुवाद):

शंकर (शंकराचार्य) ने केरल प्रदेश के मालाबार प्रान्त में पूर्णा नामक नदी के तट पर स्थित शलक नामक गाँव में 788 ईस्वी में नम्बूदरी कुल में जन्म लिया। उनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता का नाम आर्याम्बा था। बचपन से ही शंकर अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे। आठ वर्ष की आयु में ही, परम मेधावी होते हुए, उन्होंने वेद-वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। दुर्भाग्य से, बाल्यावस्था में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु का देहांत हो गया।

Quick Tip: अनुवाद करते समय संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों जैसे 'अष्टाशीत्यधिके सप्तशततमे' (788) को ध्यान से समझें। 'पञ्चत्वमवाप' जैसे वाक्यांशों का अर्थ 'मृत्यु को प्राप्त हुए' या 'देहांत हो गया' होता है, इसे याद रखें।

निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिन्दी में लिखिए :

(क) विश्वकविः रवीन्द्रः

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर' के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान पर एक संक्षिप्त सारांश लिखने के लिए कहता है। सारांश में उनके जन्म, प्रमुख कृतियों, और विश्व साहित्य में उनके स्थान का उल्लेख होना चाहिए।

Step 2: Detailed Explanation (सारांश):

परिचय:

रवीन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 'गुरुदेव' और 'विश्वकवि' के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय साहित्य और संस्कृति के एक महान प्रकाश स्तंभ थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। वे एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार, और दार्शनिक थे। [3, 4]

साहित्यिक योगदान:

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य-रचना 'गीतांजलि' है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। [3] वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर-यूरोपीय व्यक्ति थे। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में 'गोरा', 'घरे-बाइरे', 'चोखेर बाली' और 'काबुलीवाला' शामिल हैं। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की भी रचना की, जिन्हें 'रवीन्द्र संगीत' के नाम से जाना जाता है। [1]

राष्ट्र और विश्व में योगदान:

वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएँ दो देशों का राष्ट्रगान बनीं - भारत का 'जन गण मन' और बांग्लादेश का 'आमार सोनार बांङ्ला'। [3] उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और शांतिनिकेतन में 'विश्व-भारती' विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के संगम का प्रतीक है। [5] उन्होंने भारतीय संस्कृति का परिचय पश्चिमी देशों से और पश्चिमी देशों की संस्कृति का परिचय भारत से कराने में एक सेतु का कार्य किया।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

रवीन्द्रनाथ टैगोर केवल एक कवि ही नहीं, बल्कि एक युगदृष्टा थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित किया। उनका साहित्य, संगीत, कला और दर्शन आज भी प्रासंगिक है और विश्व भर के लोगों को प्रेरित करता है। 7 अगस्त 1941 को उनका देहावसान हो गया, लेकिन अपनी कृतियों के माध्यम से वे आज भी अमर हैं।

Quick Tip: किसी व्यक्तित्व पर सारांश लिखते समय, उनके जन्म और मृत्यु, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि (जैसे नोबेल पुरस्कार), प्रमुख रचनाएँ, और समाज पर उनके प्रभाव का उल्लेख अवश्य करें। इससे उत्तर संरचित और पूर्ण बनता है।

निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिन्दी में लिखिए :

(ख) कविकुलगुरुः कालिदासः

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न महाकवि कालिदास, जिन्हें 'कविकुलगुरु' (कवियों के कुल के गुरु) की उपाधि दी गई है, के जीवन और साहित्यिक कृतियों पर एक सारांश लिखने के लिए कहता है। इसमें उनकी प्रमुख रचनाओं और काव्य शैली की विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक है।

Step 2: Detailed Explanation (सारांश):

परिचय:

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार माने जाते हैं। उनके जीवनकाल को लेकर विद्वानों में मतभेद है, किन्तु अधिकांश उन्हें गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक मानते हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय दर्शन, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत समन्वय मिलता है। [4, 10]

प्रमुख रचनाएँ:

कालिदास ने अनेक कालजयी रचनाएँ कीं, जिन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है:

1. महाकाव्य: उन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की - 'रघुवंशम्', जिसमें इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है, और 'कुमारसंभवम्', जिसमें शिव-पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। [4]

2. खण्डकाव्य (गीतिकाव्य): उनके दो खण्डकाव्य हैं - 'मेघदूतम्', जो विरह में व्याकुल एक यक्ष की कहानी है, और 'ऋतुसंहारम्', जिसमें छह ऋतुओं का सुंदर वर्णन है। [4]

3. नाटक: उन्होंने तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना की - 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्', 'विक्रमोर्वशीयम्', और 'मालविकाग्निमित्रम्'। इनमें 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' को विश्व साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है और इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। [4]

काव्य-सौंदर्य:

कालिदास अपनी उपमाओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं ('उपमा कालिदासस्य')। उनकी भाषा सरल, मधुर और अलंकारयुक्त है। वे प्रकृति का चित्रण इस प्रकार करते हैं मानो वह मानव-भावनाओं की सहचरी हो। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन उन्होंने जीवन के नैतिक मूल्यों और आदर्शों का भी सुंदर चित्रण किया है।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

कालिदास भारतीय साहित्य के वह नक्षत्र हैं जिनकी चमक आज भी विद्यमान है। उनकी रचनाओं ने न केवल संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया बल्कि संपूर्ण विश्व साहित्य को प्रभावित किया। इसी कारण उन्हें 'कविकुलगुरु' की उपाधि से सम्मानित किया जाता है।

Quick Tip: कालिदास पर सारांश लिखते समय, उनकी प्रमुख सात रचनाओं का उल्लेख (दो महाकाव्य, दो खण्डकाव्य, और तीन नाटक) अवश्य करें। उनकी काव्यगत विशेषता, विशेषकर 'उपमा' के प्रयोग का जिक्र करने से उत्तर अधिक प्रभावशाली बनता है।

निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिन्दी में लिखिए :

(ग) दीनबन्धुः ज्योतिबाफुले

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'दीनबन्धु' ज्योतिबा फुले के जीवन और उनके सामाजिक सुधार कार्यों पर एक सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहता है। इसमें उनके द्वारा महिलाओं, दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है।

Step 2: Detailed Explanation (सारांश):

परिचय:

महात्मा ज्योतिबा फुले (1827-1890) 19वीं सदी के एक महान भारतीय समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। उन्हें 'दीनबन्धु' (गरीबों और शोषितों का मित्र) के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति-आधारित भेदभाव, छुआछूत और लैंगिक असमानता के विरुद्ध एक क्रांतिकारी संघर्ष का नेतृत्व किया। [5]

प्रमुख सामाजिक सुधार कार्य:

1. महिला शिक्षा: ज्योतिबा फुले ने महसूस किया कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। [5] इसके लिए उन्हें समाज के रूढ़िवादी वर्गों का తీవ్ర विरोध सहना पड़ा।

2. जाति-प्रथा का विरोध: उन्होंने जाति-आधारित भेदभाव और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का पुरजोर विरोध किया। दलितों और निर्बल वर्गों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने 1873 में 'सत्यशोधक समाज' नामक संस्था की स्थापना की। [5, 7] इसका उद्देश्य समाज को कुप्रथाओं, अंधविश्वास और पुरोहितों के शोषण से मुक्त कराना था।

3. अन्य सुधार: वे बाल-विवाह के विरोधी और विधवा-विवाह के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने पुरोहित के बिना विवाह-संस्कार की शुरुआत की और सभी जातियों के लिए अपने घर के पानी के हौद को खोल दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। [2] उन्होंने 'गुलामगिरी' और 'किसान का कोड़ा' जैसी पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। [5]

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

ज्योतिबा फुले एक युगप्रवर्तक समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उनके द्वारा शिक्षा और सामाजिक समानता के क्षेत्र में जलायी गयी मशाल आज भी प्रासंगिक है और समाज को प्रेरणा देती है। उनके निस्वार्थ सेवा भाव के कारण ही 1888 में उन्हें 'महात्मा' की उपाधि से सम्मानित किया गया। [5]

Quick Tip: ज्योतिबा फुले पर सारांश लिखते समय, तीन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें: (1) महिला शिक्षा (सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पहला स्कूल खोलना), (2) जाति-प्रथा का विरोध, और (3) 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना। ये उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण योगदान हैं।

निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिन्दी में व्याख्या कीजिए :

(क) वसुमतीपतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते ।

समविभागहरैः न विभज्यते विवुधबोधबुधैरपि सेव्यते ।।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह श्लोक 'सरस्वती' अर्थात् विद्या (ज्ञान) रूपी धन की महिमा का वर्णन करता है। इसमें विद्या की तुलना अन्य भौतिक धनों से करते हुए उसकी श्रेष्ठता को स्थापित किया गया है। यह बताया गया है कि विद्या एक ऐसा अनूठा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो बांटा नहीं जा सकता और जो विद्वानों द्वारा पूजा जाता है। यह प्रसिद्ध श्लोक 'न चोरहार्यं न च राजहार्यं' का एक रूप है। [1]

Step 2: Detailed Explanation (व्याख्या):

श्लोक का अर्थ:

वसुमतीपतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते ।

अर्थ: सरस्वती (विद्या) को न तो राजा (वसुमतीपतिना) और न ही कोई बलवान शत्रु (बलवता रिपुणा) छीन सकता है (न नीयते)।

समविभागहरैः न विभज्यते विवुधबोधबुधैरपि सेव्यते ।।

अर्थ: इसे बराबर हिस्सा बांटने वाले (जैसे भाई) बांट नहीं सकते (न विभज्यते) और इसकी तो ज्ञानी और विद्वान लोग भी सेवा (पूजा) करते हैं (विवुधबोधबुधैरपि सेव्यते)।

भावार्थ:

इस श्लोक में कवि विद्या रूपी धन की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। सांसारिक धन को चोर चुरा सकता है, राजा या शक्तिशाली शत्रु छीन सकता है, और भाइयों में उसका बंटवारा हो जाता है। लेकिन विद्या एक ऐसा अलौकिक धन है जिस पर इन सांसारिक नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी राजा या शत्रु किसी व्यक्ति के ज्ञान को उससे छीन नहीं सकता। ज्ञान को भाइयों में संपत्ति की तरह बांटा नहीं जा सकता। इसके विपरीत, यह एक ऐसा धन है जिसका जितना अधिक व्यय (बांटा) किया जाता है, वह उतना ही बढ़ता है। संसार के सभी ज्ञानी और विद्वान पुरुष भी इस विद्या रूपी धन की उपासना करते हैं, जो इसकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

अतः, इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि सभी प्रकार के धनों में विद्या रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ और प्रधान है क्योंकि यह अविनाशी, अच्छेद्य और पूजनीय है। [4]

Quick Tip: श्लोक की व्याख्या करते समय, पहले उसका शाब्दिक अर्थ (शब्द-दर-शब्द अनुवाद) लिखें और फिर उसका भावार्थ (गहन अर्थ) समझाएं। श्लोक के मूल संदेश को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें, जैसे भौतिक धन और ज्ञान के बीच तुलना।

निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिन्दी में व्याख्या कीजिए :

(ख) न पाणिपाद चपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः ।

न स्याद्वाक्यपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ।।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह श्लोक एक स्थिर और संयमित व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि एक आदर्श और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुण क्या होने चाहिए। यह श्लोक 'स्थिरप्रज्ञ' (जिसकी बुद्धि स्थिर हो) के गुणों को दर्शाता है, जैसा कि भगवद्गीता में वर्णित है।

Step 2: Detailed Explanation (व्याख्या):

श्लोक का अर्थ:

न पाणिपाद चपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः ।

अर्थ: (एक आदर्श व्यक्ति) न तो हाथ-पैर से चंचल होता है (अनावश्यक रूप से हिलाता नहीं), न ही नेत्रों से चंचल होता है (इधर-उधर व्यर्थ नहीं देखता), और न ही वह कुटिल (असरल) होता है।

न स्याद्वाक्यपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ।।

अर्थ: और न ही वह वाणी से चंचल (व्यर्थ बोलने वाला) होता है, और न ही उसकी बुद्धि दूसरों से द्रोह करने वाले कर्मों में लगी होती है।

भावार्थ:

इस श्लोक में एक संतुलित और अनुशासित व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन किया गया है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यह है कि उसके अंग स्थिर होते हैं; वह बिना कारण हाथ-पैर नहीं हिलाता। उसकी दृष्टि भी स्थिर और केंद्रित होती है, वह व्यर्थ में इधर-उधर नहीं देखता। उसका स्वभाव सरल होता है, उसमें कोई कुटिलता या कपट नहीं होता।

इसी प्रकार, वह अपनी वाणी पर भी संयम रखता है और व्यर्थ की बातें नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी बुद्धि कभी भी दूसरों को हानि पहुँचाने या उनसे द्रोह करने के विचारों में नहीं लगती। उसका मन और कर्म दोनों ही शुद्ध होते हैं। यह श्लोक शारीरिक, वाचिक और मानसिक संयम पर बल देता है।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

अतः, यह श्लोक हमें सिखाता है कि एक शांत, स्थिर और सदाचारी व्यक्ति वह है जो अपने शरीर, इंद्रियों, वाणी और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और कभी भी दूसरों के अहित के बारे में नहीं सोचता। यही एक आदर्श व्यक्तित्व का लक्षण है।

Quick Tip: इस तरह के नीतिपरक श्लोकों की व्याख्या करते समय, प्रत्येक लक्षण को अलग-अलग समझाएं। शारीरिक चंचलता, नेत्रों की चंचलता, वाणी की चंचलता और मानसिक द्रोह - इन चारों नकारात्मक गुणों के अभाव को एक सकारात्मक और स्थिर व्यक्तित्व के निर्माण के रूप में प्रस्तुत करें।

निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिन्दी में व्याख्या कीजिए :

(क) समत्वं योग उच्यते ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह सूक्ति श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय 2, श्लोक 48) से ली गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है, 'समता को ही योग कहा जाता है।' इस सूक्ति में 'योग' की एक गहन दार्शनिक परिभाषा दी गई है, जो केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था को दर्शाता है।

Step 2: Detailed Explanation (व्याख्या):

सूक्ति का अर्थ और भावार्थ:

'समत्वं' का अर्थ है समता या संतुलन की स्थिति। 'योग उच्यते' का अर्थ है योग कहा जाता है। इस प्रकार, यह सूक्ति कहती है कि मन की संतुलित अवस्था ही वास्तव में योग है।

भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को सफलता-असफलता, सुख-दुःख, लाभ-हानि, मान-अपमान जैसी द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों में मन का एक समान भाव में रहना, अर्थात् अविचल और शांत रहना ही 'समत्व' है। [1]

उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्य में सफलता मिले तो अत्यधिक हर्षित न होना और यदि असफलता मिले तो अत्यधिक दुःखी न होना, यही समत्व भाव है। यह मानसिक स्थिरता केवल कर्म के फल की आसक्ति को त्यागने से ही प्राप्त हो सकती है। जब व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत और संतुलित रहता है। इसी मानसिक संतुलन को 'योग' की संज्ञा दी गई है, जो कि योग का सर्वोच्च लक्ष्य है।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

अतः, 'समत्वं योग उच्यते' का तात्पर्य यह है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। जीवन के हर उतार-चढ़ाव में मन को स्थिर और समभाव रखना ही सच्चा योग है। यह हमें सिखाता है कि हमें परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी बनना चाहिए। [2]

Quick Tip: इस सूक्ति की व्याख्या करते समय, इसके स्रोत (श्रीमद्भगवद्गीता) का उल्लेख अवश्य करें। 'समत्व' का अर्थ स्पष्ट करने के लिए द्वंद्वात्मक परिस्थितियों (सुख-दुःख, लाभ-हानि) का उदाहरण देना बहुत प्रभावी होता है।

निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिन्दी में व्याख्या कीजिए :

(ख) सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह एक प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति है जो हमें वाणी के संयम और उसके सही प्रयोग का मार्ग दिखाती है। यह सूक्ति मनुस्मृति से ली गई है और यह बताती है कि हमें किस प्रकार बोलना चाहिए। इसका पूरा श्लोक है: "सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः॥"

Step 2: Detailed Explanation (व्याख्या):

सूक्ति का अर्थ और भावार्थ:

सत्यं ब्रूयात्: सत्य बोलना चाहिए।

प्रियं ब्रूयात्: प्रिय (मधुर) बोलना चाहिए।

न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्: ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय (कड़वा या दुखदायी) हो।

इस सूक्ति का भाव यह है कि हमारी वाणी में दो गुणों का होना आवश्यक है - सत्यता और प्रियता। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, यह एक नैतिक कर्तव्य है। साथ ही, हमारी वाणी मधुर और प्रिय होनी चाहिए, जिससे सुनने वाले को कष्ट न हो।

सूक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वह हमें 'अप्रिय सत्य' बोलने से रोकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम झूठ बोलें, बल्कि यह है कि यदि सत्य को कहने से किसी को अनावश्यक कष्ट पहुँचता हो, या किसी का अहित होता हो, तो उस सत्य को कहने से बचना चाहिए या उसे इस प्रकार कहना चाहिए कि वह अप्रिय न लगे। उदाहरण के लिए, किसी नेत्रहीन व्यक्ति को सीधे 'अंधा' कहना एक अप्रिय सत्य है। यह तथ्य होते हुए भी, इसे इस तरह कहना कठोर और अपमानजनक है।

श्लोक का अगला भाग कहता है, "प्रियं च नानृतं ब्रूयात्", जिसका अर्थ है कि प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात्, किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा या चापलूसी नहीं करनी चाहिए।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

अतः, यह सूक्ति हमें वाणी का एक संतुलित मार्ग सिखाती है। हमें ऐसा वचन बोलना चाहिए जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। अप्रिय सत्य और प्रिय असत्य, दोनों ही त्याज्य हैं। यही सनातन धर्म अर्थात् शाश्वत नियम है। यह हमें सामाजिक व्यवहार में संवाद की कला सिखाती है।

Quick Tip: इस सूक्ति की व्याख्या करते समय, इसके पूर्ण श्लोक का संदर्भ देना उपयोगी होता है। 'अप्रिय सत्य' और 'प्रिय असत्य' दोनों अवधारणाओं को उदाहरण सहित समझाएं ताकि आपकी व्याख्या स्पष्ट और संतुलित हो।

निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिन्दी में व्याख्या कीजिए :

(ग) वाग्भूषणं भूषणम् ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि के 'नीतिशतकम्' से ली गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है, 'वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है।' यह सूक्ति मनुष्य के जीवन में वाणी (भाषा, बोली) के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि सभी भौतिक आभूषणों से श्रेष्ठ आभूषण सुसंस्कृत वाणी है।

Step 2: Detailed Explanation (व्याख्या):

सूक्ति का अर्थ और भावार्थ:

'वाग्भूषणं' का अर्थ है वाणी का आभूषण (वाक् + भूषणम्)। 'भूषणम्' का अर्थ है आभूषण। इस प्रकार, सूक्ति का अर्थ है कि वाणी रूपी आभूषण ही (वास्तविक) आभूषण है।

भर्तृहरि अपने श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य की शोभा न तो बाजूबंद से होती है, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार से, न स्नान से, न सुगंधित लेप से और न ही फूलों से सजे केश से होती है। ये सभी भौतिक आभूषण तो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को वास्तव में जो सुशोभित करता है, वह उसकी सुसंस्कृत वाणी है। एक मधुर, शिष्ट, ज्ञानपूर्ण और सत्य से युक्त वाणी ही व्यक्ति का सच्चा और स्थायी आभूषण है।

एक व्यक्ति कितने ही सुंदर वस्त्र या महंगे आभूषण क्यों न पहन ले, यदि उसकी वाणी कर्कश, असभ्य या मूर्खतापूर्ण है, तो उसका सारा बाहरी सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है। इसके विपरीत, यदि कोई साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी मधुर और ज्ञानपूर्ण वाणी बोलता है, तो वह सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। वाणी ही व्यक्ति के चरित्र, संस्कार और ज्ञान का परिचय देती है।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

अतः, 'वाग्भूषणं भूषणम्' सूक्ति का सार यह है कि मनुष्य की वास्तविक सुंदरता और पहचान उसकी वाणी से होती है। अन्य सभी आभूषण नश्वर हैं, परन्तु सुसंस्कृत वाणी एक ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता और व्यक्ति को जीवन भर और उसके बाद भी सम्मान दिलाता है। इसलिए, हमें अपनी वाणी को संयमित, मधुर और सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए।

Quick Tip: इस सूक्ति की व्याख्या करते समय, इसके स्रोत (भर्तृहरि का नीतिशतकम्) का उल्लेख करें। भौतिक आभूषणों और वाणी रूपी आभूषण के बीच का अंतर स्पष्ट करें, यह बताते हुए कि वाणी का प्रभाव स्थायी होता है जबकि भौतिक आभूषणों का प्रभाव क्षणिक होता है।

निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए :

(क) केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः ।

न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कता मूर्द्धजाः ।।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

अयं श्लोकः भर्तृहरेः 'नीतिशतकम्' इति ग्रन्थात् उद्धृतः। अस्मिन् श्लोके कवेः मतमस्ति यत् पुरुषस्य वास्तविकं भूषणं कानि सन्ति। बाह्यानि आभूषणानि तु नश्वराणि सन्ति, परन्तु वास्तविकम् आभूषणम् अन्यदेव किमपि अस्ति।

Step 2: Detailed Explanation (संस्कृतेन अर्थः):

अस्य श्लोकस्य भावार्थः अयमस्ति यत् -

पुरुषं (मानवम्) न केयूराः (बाहुभूषणानि) विभूषयन्ति (शोभयन्ति)।

न च चन्द्रवत् उज्ज्वलाः हाराः तं शोभयन्ति।

न स्नानम्, न च चन्दनादि-विलेपनम्, न पुष्पाणि, न च सुसज्जिताः केशाः (मूर्द्धजाः) पुरुषस्य वास्तविकम् अलंकारम् भवन्ति।

एतानि सर्वाणि भूषणानि बाह्यानि सन्ति तथा च नश्वराणि सन्ति। पुरुषस्य वास्तविकं भूषणं तु तस्य सुसंस्कृता वाणी एव अस्ति ('वाग्भूषणं भूषणम्')।

Step 3: Final Answer (सारांशः):

अतः, श्लोकस्य सारः अयम् अस्ति यत् मनुष्यस्य शोभा बाहुभूषणैः, हारैः, स्नानेन, विलेपनेन, पुष्पैः अथवा केशविन्यासेन न भवति। एते सर्वे बाह्यालंकाराः सन्ति। पुरुषस्य वास्तविकः स्थायी च अलंकारः तस्य वाणी एव भवति।

Quick Tip: संस्कृतेन अर्थं लिखन्तः, श्लोकस्य शब्दान् सरलसंस्कृतपदैः परिवर्तयन्तु। भावार्थं स्पष्टीकर्तुं लघुवाक्यानां प्रयोगं कुर्वन्तु। यथा 'विभूषयन्ति' इत्यस्य कृते 'शोभयन्ति' इति पदस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते।

निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए :

(ख) अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम् ।।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

अयं श्लोकः मनुस्मृतेः उद्धृतः। अस्मिन् श्लोके वृद्धानां सेवायाः तथा च अभिवादनस्य महत्त्वं प्रतिपादितम् अस्ति। ये जनाः स्वकीयान् गुरुजनान् नित्यं नमन्ति, तेषां जीवने कानि वस्तुनि वर्धन्ते इति वर्णितम्।

Step 2: Detailed Explanation (संस्कृतेन अर्थः):

अस्य श्लोकस्य भावार्थः अयमस्ति यत् -

यः जनः अभिवादनशीलः (स्वगुरुजनान् नमस्कर्तुं स्वभावयुक्तः) भवति, तथा च यः नित्यं (प्रतिदिनम्) वृद्धोपसेवी (वृद्धानां सेवां करोति) भवति, तस्य जनस्य चत्वारि वस्तुनि वर्धन्ते (वृद्धिं गच्छन्ति)।

तानि चत्वारि वस्तुनि सन्ति -

1. आयुः (जीवनकालः)

2. विद्या (ज्ञानम्)

3. यशः (कीर्तिः)

4. बलम् (शारीरिक-मानसिक-शक्तिः)

Step 3: Final Answer (सारांशः):

अतः, श्लोकस्य सारः अयम् अस्ति यत् यः मनुष्यः प्रतिदिनं स्वस्य गुरुजनान् प्रणमति तथा च वृद्धानां सेवां करोति, तस्य आयुः, विद्या, यशः बलं च, एतानि चत्वारि स्वतः एव वर्धन्ते।

Quick Tip: संस्कृतेन व्याख्यां कुर्वन्, श्लोके आगतानां पदानां (यथा- 'अभिवादनशीलस्य', 'वृद्धोपसेविनः') सरलसंस्कृतेन व्याख्यां अवश्यं कुर्वन्तु। अनेन उत्तरं स्पष्टतरं भवति।

निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का चरित्र-चित्रण हिन्दी में लिखिए :

(i) 'धैर्यधनाः हि साधवः' पाठ के आधार पर 'सुपारग' का ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

'धैर्यधनाः हि साधवः' पाठ में सुपारग नामक एक बोधिसत्व का वर्णन है, जो एक कुशल नाविक है। उनके चरित्र के माध्यम से धैर्य, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व जैसे गुणों को दर्शाया गया है। उनका चरित्र-चित्रण निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित है:

Step 2: Detailed Explanation (चारित्रिक विशेषताएँ):

1. धैर्यवान:

सुपारग का सबसे प्रमुख गुण उनका धैर्य है। जब उनका जहाज भयानक समुद्री तूफान में फँस जाता है और सभी यात्री भयभीत हो जाते हैं, तब भी वे अपना धैर्य नहीं खोते और शांत बने रहते हैं। इसी कारण पाठ का शीर्षक 'धैर्यधनाः हि साधवः' (सज्जन पुरुषों का धन धैर्य ही होता है) सार्थक होता है।

2. कुशल नाविक एवं नेता:

वे एक अत्यंत कुशल और अनुभवी नाविक थे। वे समुद्र के स्वभाव को भली-भाँति जानते थे। संकट के समय उन्होंने न केवल स्वयं को शांत रखा, बल्कि अपने नेतृत्व कौशल से अन्य यात्रियों को भी सांत्वना दी और उनका मनोबल बढ़ाया।

3. सत्यवादी:

सुपारग सत्य की शक्ति में अटूट विश्वास रखते थे। जब उन्हें लगा कि मानवीय प्रयास विफल हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने सत्यबल का प्रयोग किया। उन्होंने सत्य की शपथ लेते हुए समुद्र से प्रार्थना की, जिसके प्रभाव से समुद्र शांत हो गया। यह घटना उनकी महान सत्यनिष्ठा को दर्शाती है।

4. परोपकारी:

बोधिसत्व होने के नाते, उनमें परोपकार और करुणा की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उन्होंने यात्रियों के प्राणों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य समझा और इसके लिए अपने पुण्य और सत्यबल का प्रयोग किया।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

अतः, सुपारग एक आदर्श नायक हैं जो धैर्य, सत्य, कुशलता और करुणा जैसे मानवीय गुणों की प्रतिमूर्ति हैं। उनका चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।

Quick Tip: चरित्र-चित्रण लिखते समय, पात्र के गुणों को अलग-अलग शीर्षकों (जैसे - धैर्यवान, सत्यवादी) में बाँटकर लिखें। प्रत्येक गुण को पाठ की किसी घटना से जोड़कर प्रमाणित करें। इससे उत्तर अधिक संरचित और प्रभावशाली बनता है।

निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का चरित्र-चित्रण हिन्दी में लिखिए :

(ii) 'कारुणिको जीमूतवाहनः' पाठ के आधार पर 'जीमूतवाहन' का ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

'कारुणिको जीमूतवाहनः' पाठ में विद्याधर राजकुमार जीमूतवाहन के असाधारण त्याग और करुणा का वर्णन है। उनके चरित्र के माध्यम से परोपकार के सर्वोच्च आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। उनकी चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

Step 2: Detailed Explanation (चारित्रिक विशेषताएँ):

1. अत्यधिक दयालु (कारुणिक):

जीमूतवाहन अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत दयालु थे। उनका हृदय दूसरों के दुःख को देखकर द्रवित हो उठता था। जब उन्होंने शंखचूड़ नामक नाग के परिवार का विलाप सुना, तो वे उसकी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए।

2. महान परोपकारी एवं त्यागी:

जीमूतवाहन में परोपकार की भावना पराकाष्ठा पर थी। उन्होंने एक अनजान नाग की प्राण-रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। उन्होंने स्वयं को गरुड़ का भोजन बनने के लिए प्रस्तुत कर दिया, जो त्याग का एक अद्वितीय उदाहरण है।

3. वीर और साहसी:

वे केवल दयालु ही नहीं, बल्कि अत्यंत वीर और साहसी भी थे। गरुड़ जैसे शक्तिशाली पक्षी के सामने स्वयं को अर्पित करने के लिए अदम्य साहस की आवश्यकता थी, जो जीमूतवाहन में था। उन्होंने बिना किसी भय के मृत्यु का वरण किया।

4. सांसारिक सुखों से विरक्त:

एक राजकुमार होते हुए भी जीमूतवाहन को सांसारिक भोग-विलास से कोई मोह नहीं था। वे मानते थे कि यह शरीर नश्वर है और यदि इसका उपयोग परोपकार में हो सके, तो यही इसकी सार्थकता है।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

इस प्रकार, जीमूतवाहन करुणा, त्याग, परोपकार और वीरता की प्रतिमूर्ति हैं। उनका चरित्र यह महान संदेश देता है कि दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना ही मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है।

Quick Tip: जीमूतवाहन का चरित्र-चित्रण करते समय 'करुणा' और 'त्याग' इन दो गुणों पर विशेष बल दें। गरुड़ को अपना शरीर अर्पित करने वाली घटना का उल्लेख अवश्य करें, क्योंकि यह उनके चरित्र का केंद्रीय बिंदु है।

निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का चरित्र-चित्रण हिन्दी में लिखिए :

(iii) "वयं भारतीयाः' पाठ के आधार पर 'दीपक' का ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

'वयं भारतीयाः' पाठ में दीपक एक आदर्श भारतीय युवक का प्रतीक है, जिसके हृदय में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल है। उसके चरित्र के माध्यम से भारत की 'अनेकता में एकता' की विशेषता को उजागर किया गया है। दीपक की चारित्रिक विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

Step 2: Detailed Explanation (चारित्रिक विशेषताएँ):

1. प्रखर देशभक्त:

दीपक एक सच्चा देशभक्त है। उसे अपने देश भारत और इसकी संस्कृति पर गर्व है। वह भारत को केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपनी माता मानता है और उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है।

2. राष्ट्रीय एकता का समर्थक:

दीपक भारत की भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को देश की कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति मानता है। वह इस बात में दृढ़ विश्वास रखता है कि हम सब अलग-अलग भाषाएँ बोलने और अलग-अलग प्रांतों में रहने के बावजूद एक हैं - हम सब भारतीय हैं।

3. उदार एवं विशाल हृदय:

उसका हृदय विशाल है और उसमें किसी भी प्रकार का प्रांतीय या भाषाई भेदभाव नहीं है। वह सभी भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों का समान रूप से आदर करता है। वह मानता है कि सभी नदियाँ अंत में एक ही सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार भारत की सभी संस्कृतियाँ मिलकर एक महान भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं।

4. आदर्शवादी युवक:

दीपक एक आदर्शवादी युवक है जो देश के युवाओं को राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का संदेश देता है। उसका चरित्र युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है कि वे संकीर्ण भेदभावों से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

Step 3: Final Answer (निष्कर्ष):

संक्षेप में, दीपक एक ऐसे आदर्श भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है जो देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, उदारता और सर्वधर्म समभाव जैसे गुणों से परिपूर्ण है। उसका चरित्र 'वयं भारतीयाः' (हम सब भारतीय हैं) की भावना को साकार करता है।

Quick Tip: दीपक का चरित्र-चित्रण लिखते समय, 'राष्ट्रीय एकता' और 'विविधता में एकता' की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करें। यह दर्शाएं कि कैसे दीपक का चरित्र इन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए :

(i) गान्धिनः मातु नाम किम् आसीत् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

प्रश्नः पृच्छति यत् महात्मागान्धिनः मातुः नाम किम् आसीत्। (प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गाँधी की माता का नाम क्या था।)

Step 2: Detailed Explanation:

प्रश्नः 'किम्' इति प्रश्नवाचक-शब्देन निर्मितः अस्ति। (प्रश्न 'किम्' इस प्रश्नवाचक शब्द से बना है।)

उत्तरं दातुं 'किम्' इत्यस्य स्थाने मातुः नाम 'पुतलीबाई' इति योजनीयम्। (उत्तर देने के लिए 'किम्' के स्थान पर माता का नाम 'पुतलीबाई' जोड़ना चाहिए।)

पूर्णवाक्ये उत्तरम् भविष्यति - "गान्धिनः मातुः नाम पुतलीबाई आसीत्।"

Step 3: Final Answer:

अतः, समीचीनम् उत्तरम् अस्ति - गान्धिनः मातुः नाम पुतलीबाई आसीत्।

Quick Tip: संस्कृतेन प्रश्नानाम् उत्तरं ददतः, प्रश्नस्य विभक्तिं पुरुषं च अवलोक्य तदनुसारमेव उत्तरस्य रचनां कुर्वन्तु। प्रायः प्रश्नवाचकशब्दस्य स्थाने उत्तरवाचकशब्दं योजयित्वा वाक्यं पुनः लेखनीयम् भवति।

निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए :

(ii) रम्भा कस्य भार्या आसीत् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

प्रश्नः पृच्छति यत् रम्भा (अप्सरा) कस्य पत्नी आसीत्। (प्रश्न पूछ रहा है कि रम्भा (अप्सरा) किसकी पत्नी थी।)

Step 2: Detailed Explanation:

पौराणिककथानुसारम्, अप्सरा रम्भा कुबेरस्य पुत्रस्य नलकूबरस्य पत्नी आसीत्। (पौराणिक कथा के अनुसार, अप्सरा रम्भा कुबेर के पुत्र नलकूबर की पत्नी थी।)

प्रश्नः 'कस्य' (षष्ठी विभक्ति) इति प्रश्नवाचक-शब्देन निर्मितः अस्ति। (प्रश्न 'कस्य' (षष्ठी विभक्ति) इस प्रश्नवाचक शब्द से बना है।)

उत्तरं दातुं 'कस्य' इत्यस्य स्थाने 'नलकूबरस्य' इति योजनीयम्। (उत्तर देने के लिए 'कस्य' के स्थान पर 'नलकूबरस्य' जोड़ना चाहिए।)

पूर्णवाक्ये उत्तरम् भविष्यति - "रम्भा नलकूबरस्य भार्या आसीत्।"

Step 3: Final Answer:

अतः, समीचीनम् उत्तरम् अस्ति - रम्भा नलकूबरस्य भार्या आसीत्।

Quick Tip: जब प्रश्न 'कस्य' (किसका/किसकी) से पूछा जाए, तो उत्तर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें, जैसे 'रामस्य', 'नलकूबरस्य' आदि।

निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए :

(iii) भोजस्य कपाले कः प्रविष्टः ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

प्रश्नः पृच्छति यत् राजाभोजस्य कपाले (ललाटे/मस्तके) कः प्रविष्टः आसीत्। (प्रश्न पूछ रहा है कि राजा भोज के मस्तक में कौन प्रविष्ट हो गया था।)

Step 2: Detailed Explanation:

'भोजप्रबन्धम्' इति कथाग्रन्थानुसारम्, एकदा राज्ञः भोजस्य मस्तके असहनीयपीडा अभवत्। (भोजप्रबन्ध नामक कथाग्रन्थ के अनुसार, एक बार राजा भोज के मस्तक में असहनीय पीड़ा हुई।)

अन्ते ज्ञातं यत् तस्य कपाले एकः कीटः (अथवा कृमिः) प्रविष्टः आसीत्। (अंत में ज्ञात हुआ कि उनके मस्तक में एक कीड़ा प्रविष्ट हो गया था।)

प्रश्नः 'कः' इति प्रश्नवाचक-शब्देन निर्मितः अस्ति। (प्रश्न 'कः' इस प्रश्नवाचक शब्द से बना है।)

उत्तरं दातुं 'कः' इत्यस्य स्थाने 'एकः कीटः' इति योजनीयम्। (उत्तर देने के लिए 'कः' के स्थान पर 'एकः कीटः' जोड़ना चाहिए।)

पूर्णवाक्ये उत्तरम् भविष्यति - "भोजस्य कपाले एकः कीटः प्रविष्टः।"

Step 3: Final Answer:

अतः, समीचीनम् उत्तरम् अस्ति - भोजस्य कपाले एकः कीटः (कृमिः) प्रविष्टः।

Quick Tip: जब प्रश्न 'कः' (कौन) से पूछा जाए, तो उत्तर में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें। पाठ्यपुस्तक की कथा को याद रखने से ऐसे तथ्यात्मक प्रश्नों का उत्तर देना सरल हो जाता है।

निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियमनिर्देशपूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए :

(i) वृक्षात् फलं पतति ।

नियम: 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' सूत्र से 'वृक्ष' की अपादान संज्ञा होती है और 'अपादाने पञ्चमी' सूत्र से अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग होता है ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए वाक्य में रेखांकित पद 'वृक्षात्' में प्रयुक्त विभक्ति और उसके नियम को बताना है । वाक्य का अर्थ है, "वृक्ष से फल गिरता है ।"

Step 2: Key Formula or Approach:

संस्कृत व्याकरण में, जब किसी स्थिर वस्तु (ध्रुव) से कोई वस्तु अलग (अपाय) होती है, तो उस स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहा जाता है ।

सूत्र १: ध्रुवमपायेऽपादानम् ।

अर्थात्, किसी वस्तु के अलग होने की प्रक्रिया में जो स्थिर आधार होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है ।

सूत्र २: अपादाने पञ्चमी ।

अर्थात्, अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग होता है ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. प्रस्तुत वाक्य 'वृक्षात् फलं पतति' में फल (`फलं`) का वृक्ष (`वृक्ष`) से अलगाव (गिरना) हो रहा है ।

2. इस अलगाव की प्रक्रिया में वृक्ष स्थिर है, अतः 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' सूत्र के अनुसार 'वृक्ष' की अपादान संज्ञा होगी ।

3. 'अपादाने पञ्चमी' सूत्र के अनुसार, अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति लगती है ।

4. अतः 'वृक्ष' शब्द में पञ्चमी विभक्ति लगकर 'वृक्षात्' पद बनता है ।

Step 4: Final Answer:

रेखांकित पद 'वृक्षात्' में अपादान कारक के योग में पञ्चमी विभक्ति है ।

Quick Tip: पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग मुख्य रूप से 'पृथक् होने' या 'अलग होने' (separation) के भाव में होता है । इसके अतिरिक्त भय (भीत्रार्थानां भयहेतुः), तुलना, उत्पत्ति आदि के अर्थ में भी पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग होता है ।

निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियमनिर्देशपूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए :

(ii) देवदत्तः कटे तिष्ठति ।

नियम: 'आधारोऽधिकरणम्' सूत्र से 'कट' की अधिकरण संज्ञा होती है और 'सप्तम्यधिकरणे च' सूत्र से अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए वाक्य में रेखांकित पद 'कटे' में प्रयुक्त विभक्ति और उसके नियम को बताना है । वाक्य का अर्थ है, "देवदत्त चटाई पर बैठता है ।"

Step 2: Key Formula or Approach:

संस्कृत व्याकरण में, क्रिया का जो आधार होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं ।

सूत्र १: आधारोऽधिकरणम् ।

अर्थात्, कर्ता और कर्म के द्वारा होने वाली क्रिया का जो आधार होता है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है ।

सूत्र २: सप्तम्यधिकरणे च ।

अर्थात्, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. प्रस्तुत वाक्य 'देवदत्तः कटे तिष्ठति' में 'तिष्ठति' (बैठना) क्रिया का आधार 'कट' (चटाई) है ।

2. देवदत्त के बैठने की क्रिया चटाई पर सम्पन्न हो रही है, अतः 'आधारोऽधिकरणम्' सूत्र के अनुसार 'कट' की अधिकरण संज्ञा होगी ।

3. 'सप्तम्यधिकरणे च' सूत्र के अनुसार, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है ।

4. अतः 'कट' शब्द में सप्तमी विभक्ति लगकर 'कटे' पद बनता है ।

Step 4: Final Answer:

रेखांकित पद 'कटे' में अधिकरण कारक के योग में सप्तमी विभक्ति है ।

Quick Tip: सप्तमी विभक्ति का प्रयोग स्थान (location) या समय (time) को दर्शाने के लिए किया जाता है । यह 'में', 'पर', 'ऊपर' जैसे अर्थों को व्यक्त करती है ।

निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियमनिर्देशपूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए :

(iii) बालकः कन्दुकेन क्रीडति ।

नियम: 'साधकतमं करणम्' सूत्र से 'कन्दुक' की करण संज्ञा होती है और 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' सूत्र से करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए वाक्य में रेखांकित पद 'कन्दुकेन' में प्रयुक्त विभक्ति और उसके नियम को बताना है । वाक्य का अर्थ है, "बालक गेंद से खेलता है ।"

Step 2: Key Formula or Approach:

संस्कृत व्याकरण में, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, उसे करण कारक कहते हैं ।

सूत्र १: साधकतमं करणम् ।

अर्थात्, क्रिया को करने में जो साधन सबसे अधिक सहायक (प्रकृष्ट उपकारक) हो, उसकी करण संज्ञा होती है ।

सूत्र २: कर्तृकरणयोस्तृतीया ।

अर्थात्, करण कारक और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. प्रस्तुत वाक्य 'बालकः कन्दुकेन क्रीडति' में 'क्रीडति' (खेलना) क्रिया को सम्पन्न करने में सबसे सहायक साधन 'कन्दुक' (गेंद) है ।

2. अतः 'साधकतमं करणम्' सूत्र के अनुसार 'कन्दुक' की करण संज्ञा होगी ।

3. 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' सूत्र के अनुसार, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है ।

4. अतः 'कन्दुक' शब्द में तृतीया विभक्ति लगकर 'कन्दुकेन' पद बनता है ।

Step 4: Final Answer:

रेखांकित पद 'कन्दुकेन' में करण कारक के योग में तृतीया विभक्ति है ।

Quick Tip: तृतीया विभक्ति का प्रयोग साधन या उपकरण (instrument) को दर्शाने के लिए किया जाता है । यह 'से', 'के द्वारा' जैसे अर्थों को व्यक्त करती है । 'सह' (साथ) के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है (सहयुक्तेऽप्रधाने) ।

निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए :

(i) हतः

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए पद 'हतः' में मूल धातु और प्रत्यय को अलग करना है । 'हतः' का अर्थ है 'मारा गया' ।

Step 2: Key Formula or Approach:

'क्त' (kta) प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक कर्मवाच्य कृदन्त (past passive participle) बनाने के लिए होता है । यह क्रिया की समाप्ति को सूचित करता है । इसका रूप विशेषण की तरह तीनों लिंगों में चलता है (जैसे - हतः, हता, हतम्) ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. मूल धातु 'हन्' है, जिसका अर्थ 'मारना' या 'आघात करना' होता है ।

2. इसमें 'क्त' प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

3. सन्धि नियमों के अनुसार, जब 'हन्' धातु में 'क्त' प्रत्यय जुड़ता है, तो धातु के 'न्' का लोप हो जाता है: \( हन् + क्त \rightarrow हत \) ।

4. 'हत' प्रातिपदिक (base word) बन जाता है । पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन में इसका रूप 'हतः' होता है ।

Step 4: Final Answer:

अतः, 'हतः' पद में 'हन्' धातु और 'क्त' प्रत्यय है ।

Quick Tip: 'क्त' प्रत्यय से बने शब्द अक्सर 'तः', 'टः', 'ढः' में समाप्त होते हैं । यह भूतकाल की क्रिया को दर्शाते हैं, जैसे पठ् + क्त = पठितः (पढ़ा हुआ), लिख् + क्त = लिखितः (लिखा हुआ) ।

निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए :

(ii) गत्वा

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए पद 'गत्वा' में मूल धातु और प्रत्यय को अलग करना है । 'गत्वा' का अर्थ है 'जाकर' ।

Step 2: Key Formula or Approach:

'क्त्वा' (ktvā) प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया (gerund) बनाने के लिए होता है । जब एक ही कर्ता दो क्रियाएँ करता है, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया में 'क्त्वा' प्रत्यय लगता है । इससे बना शब्द अव्यय होता है, अर्थात् उसका रूप नहीं बदलता ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. मूल धातु 'गम्' है, जिसका अर्थ 'जाना' होता है ।

2. इसमें 'क्त्वा' प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

3. नियम के अनुसार, 'गम्' धातु के अंतिम 'म्' का लोप हो जाता है: \( गम् + क्त्वा \rightarrow गत्वा \) ।

4. 'गत्वा' एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है 'जाकर' (having gone) ।

Step 4: Final Answer:

अतः, 'गत्वा' पद में 'गम्' धातु और 'क्त्वा' प्रत्यय है ।

Quick Tip: 'क्त्वा' प्रत्यय की पहचान शब्द के अंत में 'त्वा' से होती है । इसका प्रयोग '...करके' के अर्थ में होता है, जैसे - पठित्वा (पढ़कर), खादित्वा (खाकर) । यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ।

निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए :

(iii) पातुम्

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए पद 'पातुम्' में मूल धातु और प्रत्यय को अलग करना है । 'पातुम्' का अर्थ है 'पीने के लिए' ।

Step 2: Key Formula or Approach:

'तुमुन्' (tumun) प्रत्यय का प्रयोग 'के लिए' (for the purpose of) के अर्थ में होता है, जिसे हेतुवाचक कृदन्त (infinitive of purpose) कहते हैं । इससे बना शब्द भी अव्यय होता है ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. मूल धातु 'पा' है, जिसका अर्थ 'पीना' होता है ।

2. इसमें 'तुमुन्' प्रत्यय जोड़ा जाता है । 'तुमुन्' का 'तुम्' शेष रहता है ।

3. धातु और प्रत्यय को जोड़ने पर: \( पा + तुमुन् \rightarrow पातुम् \) ।

4. 'पातुम्' एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है 'पीने के लिए' (in order to drink) ।

Step 4: Final Answer:

अतः, 'पातुम्' पद में 'पा' धातु और 'तुमुन्' प्रत्यय है ।

Quick Tip: 'तुमुन्' प्रत्यय की पहचान शब्द के अंत में 'तुम्', 'टुम्' या 'ढुम्' से होती है । यह क्रिया के उद्देश्य को बताता है, जैसे - पठितुम् (पढ़ने के लिए), गन्तुम् (जाने के लिए), खादितुम् (खाने के लिए) ।

निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए :

(iv) दर्शनीयः

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए पद 'दर्शनीयः' में मूल धातु और प्रत्यय को अलग करना है । 'दर्शनीयः' का अर्थ है 'देखने योग्य' ।

Step 2: Key Formula or Approach:

'अनीयर्' (anīyar) प्रत्यय का प्रयोग विधिलिङ् (चाहिए) या योग्यता के अर्थ में होता है । इसे कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है । इससे बने शब्द विशेषण होते हैं और तीनों लिंगों में चलते हैं (जैसे - दर्शनीयः, दर्शनीया, दर्शनीयम्) ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. मूल धातु 'दृश्' है, जिसका अर्थ 'देखना' होता है ।

2. इसमें 'अनीयर्' प्रत्यय जोड़ा जाता है । 'अनीयर्' का 'अनीय' शेष रहता है ।

3. सन्धि नियमों के अनुसार, धातु के अंत में स्थित 'ऋ' को गुण होकर 'अर्' हो जाता है: \( दृश् \rightarrow दर्श् \) ।

4. अब इसमें 'अनीय' जुड़ता है: \( दर्श् + अनीय \rightarrow दर्शनीय \) ।

5. 'दर्शनीय' प्रातिपदिक बन जाता है । पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन में इसका रूप 'दर्शनीयः' होता है ।

Step 4: Final Answer:

अतः, 'दर्शनीयः' पद में 'दृश्' धातु और 'अनीयर्' प्रत्यय है ।

Quick Tip: 'अनीयर्' प्रत्यय की पहचान शब्द के अंत में 'अनीय' से होती है । यह 'योग्य' या 'चाहिए' का अर्थ देता है, जैसे - पठनीयः (पढ़ने योग्य), करणीयम् (करना चाहिए), वन्दनीया (वन्दना करने योग्य) ।

निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए :

(क) तया हस्यते ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

वाच्य परिवर्तन (Voice Change) का अर्थ है वाक्य की संरचना को बदलना, जबकि उसका मूल अर्थ वही रहता है । दिए गए वाक्य का वाच्य पहचान कर उसे दूसरे वाच्य में बदलना है ।

Step 2: Key Formula or Approach:

वाक्य `तया हस्यते ।` भाववाच्य (Impersonal Voice) में है ।

भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के नियम:

कर्ता (Subject) को तृतीया विभक्ति से प्रथमा विभक्ति में बदलें ।

क्रिया (Verb) को कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार परस्मैपद में बदलें ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. दिए गए वाक्य में कर्ता `तया` है, जो 'तद्' (स्त्रीलिंग) शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन है । इसे प्रथमा विभक्ति एकवचन में बदलने पर `सा` हो जाएगा ।

2. क्रिया `हस्यते` आत्मनेपद, प्रथम पुरुष, एकवचन है, जो भाववाच्य को दर्शाती है । कर्तृवाच्य में यह क्रिया कर्ता `सा` (प्रथम पुरुष, एकवचन) के अनुसार होगी ।

3. `हस्` धातु, लट् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप `हसति` होता है ।

Step 4: Final Answer:

अतः, `तया हस्यते ।` का कर्तृवाच्य में परिवर्तन `सा हसति ।` होगा ।

Quick Tip: भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन (आत्मनेपद) में होती है और कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है । कर्तृवाच्य में बदलते समय क्रिया को कर्ता के अनुसार बदलें ।

निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए :

(ख) बालकः चन्द्रं पश्यति ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है । वाक्य `बालकः चन्द्रं पश्यति ।` कर्तृवाच्य (Active Voice) में है, क्योंकि कर्ता (`बालकः`) प्रथमा विभक्ति में है और क्रिया (`पश्यति`) कर्ता के अनुसार है । इसे कर्मवाच्य (Passive Voice) में बदलना है ।

Step 2: Key Formula or Approach:

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम:

कर्ता को प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में बदलें ।

कर्म (Object) को द्वितीया विभक्ति से प्रथमा विभक्ति में बदलें ।

क्रिया के मूल धातु में 'य' जोड़कर आत्मनेपद के प्रत्यय लगाएं । क्रिया का पुरुष और वचन नए कर्ता (जो पहले कर्म था) के अनुसार होगा ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. कर्ता `बालकः` (प्रथमा विभक्ति) को तृतीया विभक्ति में बदलने पर `बालकेन` होगा ।

2. कर्म `चन्द्रं` (द्वितीया विभक्ति) को प्रथमा विभक्ति में बदलने पर `चन्द्रः` होगा । यह अब कर्मवाच्य का कर्ता है ।

3. क्रिया `पश्यति` का मूल धातु `दृश्` है । इसे कर्मवाच्य में नए कर्ता `चन्द्रः` (प्रथम पुरुष, एकवचन) के अनुसार बदलेंगे । `दृश् + य + ते` = `दृश्यते` ।

Step 4: Final Answer:

अतः, `बालकः चन्द्रं पश्यति ।` का कर्मवाच्य में परिवर्तन `बालकेन चन्द्रः दृश्यते ।` होगा ।

Quick Tip: कर्मवाच्य में, क्रिया हमेशा कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होती है । यदि मूल क्रिया का रूप बदलता है (जैसे `पश्यति` का `दृश्`), तो परिवर्तित मूल धातु का उपयोग करें ।

निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए :

(ग) सः मां पाठयति ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए वाक्य `सः मां पाठयति ।` का वाच्य परिवर्तन करना है । यह वाक्य कर्तृवाच्य (Active Voice) में है । इसे कर्मवाच्य (Passive Voice) में बदलना है ।

Step 2: Key Formula or Approach:

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम:

कर्ता को प्रथमा से तृतीया विभक्ति में बदलें ।

कर्म को द्वितीया से प्रथमा विभक्ति में बदलें ।

क्रिया को कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार आत्मनेपद में बदलें ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. कर्ता `सः` (प्रथमा विभक्ति) को तृतीया विभक्ति में बदलने पर `तेन` होगा ।

2. कर्म `मां` ('अस्मद्' शब्द, द्वितीया विभक्ति, एकवचन) को प्रथमा विभक्ति, एकवचन में बदलने पर `अहम्` होगा ।

3. क्रिया `पाठयति` (प्रेरणार्थक क्रिया) है । कर्मवाच्य में यह कर्म `अहम्` के अनुसार होगी । `अहम्` उत्तम पुरुष, एकवचन है ।

4. धातु `पठ्` का कर्मवाच्य, उत्तम पुरुष, एकवचन रूप `पाठ्ये` होता है । (`पठ् + य + ए` = `पाठ्ये`)

Step 4: Final Answer:

अतः, `सः मां पाठयति ।` का कर्मवाच्य में परिवर्तन `तेन अहं पाठ्ये ।` होगा ।

Quick Tip: जब कर्म `अहम्` या `त्वम्` हो, तो कर्मवाच्य की क्रिया क्रमशः उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष में होगी । इसका विशेष ध्यान रखें ।

निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए :

(i) तुम दोनों खाते हो ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है । इसके लिए कर्ता, कर्म (यदि हो), और क्रिया को पहचानना और उनके सही संस्कृत रूप का प्रयोग करना आवश्यक है ।

Step 2: Detailed Explanation:

1. कर्ता (Subject): `तुम दोनों` । संस्कृत में `तुम दोनों` के लिए `युष्मद्` शब्द का प्रथमा विभक्ति, द्विवचन रूप `युवाम्` प्रयोग होता है ।

2. क्रिया (Verb): `खाते हो` । यह क्रिया वर्तमान काल (लट् लकार) में है और कर्ता `तुम दोनों` (मध्यम पुरुष, द्विवचन) के अनुसार है ।

3. `खाद्` धातु का लट् लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन का रूप `खादथः` होता है । (`-थः` प्रत्यय)

Step 3: Final Answer:

इन शब्दों को मिलाकर सही वाक्य बनता है: `युवां खादथः ।`

Quick Tip: अनुवाद करते समय कर्ता और क्रिया के पुरुष (उत्तम, मध्यम, प्रथम) और वचन (एकवचन, द्विवचन, बहुवचन) का मेल सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है ।

निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए :

(ii) सीता कहाँ जाती है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसका संस्कृत में अनुवाद करना है ।

Step 2: Detailed Explanation:

1. कर्ता (Subject): `सीता` । यह एक नाम (संज्ञा) है, प्रथमा विभक्ति, एकवचन में इसका रूप `सीता` ही रहेगा ।

2. प्रश्नवाचक शब्द: `कहाँ` । संस्कृत में 'कहाँ' के लिए अव्यय `कुत्र` का प्रयोग होता है ।

3. क्रिया (Verb): `जाती है` । यह क्रिया वर्तमान काल (लट् लकार) में है और कर्ता `सीता` (प्रथम पुरुष, एकवचन) के अनुसार है ।

4. `गम्` धातु (जिसका रूप `गच्छ्` हो जाता है) का लट् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप `गच्छति` होता है ।

5. वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिह्न (?) लगेगा ।

Step 3: Final Answer:

सभी भागों को मिलाकर वाक्य बनता है: `सीता कुत्र गच्छति ?`

Quick Tip: प्रश्नवाचक शब्दों जैसे `कुत्र` (कहाँ), `कदा` (कब), `किम्` (क्या), `कथम्` (कैसे) को याद रखें । ये अनुवाद में बहुत उपयोगी होते हैं ।

निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए :

(iii) तुम, मैं और राम पढ़ते हैं ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस वाक्य में एक से अधिक कर्ता हैं जो अलग-अलग पुरुष (person) के हैं । इसका संस्कृत में सही अनुवाद करना है ।

Step 2: Key Formula or Approach:

जब भिन्न-भिन्न पुरुषों के कर्ता 'और' (च) से जुड़े हों, तो क्रिया का पुरुष उनमें से सर्वोच्च पुरुष (उत्तम पुरुष > मध्यम पुरुष > प्रथम पुरुष) के अनुसार होता है, और वचन सभी कर्ताओं की कुल संख्या के अनुसार (यहाँ बहुवचन) होता है ।

Step 3: Detailed Explanation:

1. कर्ता (Subjects):

* `तुम` -> `त्वम्` (मध्यम पुरुष)

* `मैं` -> `अहम्` (उत्तम पुरुष)

* `राम` -> `रामः` (प्रथम पुरुष)

2. संयोजक (Conjunction): `और` -> `च` । `च` का प्रयोग सामान्यतः जुड़े हुए शब्दों के बाद होता है ।

3. क्रिया (Verb): `पढ़ते हैं` ।

* पुरुष: चूँकि कर्ताओं में `अहम्` (उत्तम पुरुष) उपस्थित है, जो सर्वोच्च है, इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष की होगी ।

* वचन: तीन कर्ता हैं (राम, तुम, मैं), इसलिए क्रिया बहुवचन में होगी ।

* `पठ्` धातु का लट् लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन रूप `पठामः` होता है ।

Step 4: Final Answer:

इन सभी को मिलाकर वाक्य बनता है: `रामः, त्वम्, अहं च पठामः ।` (संस्कृत में कर्ताओं का क्रम सामान्यतः प्रथम, फिर मध्यम, फिर उत्तम पुरुष रखा जाता है) ।

Quick Tip: अनेक कर्ताओं वाले वाक्यों में क्रिया का पुरुष हमेशा `उत्तम > मध्यम > प्रथम` के क्रम में प्राथमिकता लेता है और वचन सभी कर्ताओं की संख्या का योग होता है ।

निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए :

(iv) उसे घर जाना चाहिए ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस वाक्य में 'चाहिए' का भाव है, जिसके लिए संस्कृत में विधिलिङ् लकार का प्रयोग होता है । इसका अनुवाद करना है ।

Step 2: Detailed Explanation:

1. कर्ता (Subject): `उसे` । यहाँ कर्ता के रूप में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा । 'वह' के लिए `तत्` सर्वनाम का पुल्लिंग रूप `सः` प्रयोग होगा ।

2. कर्म (Object): `घर` । 'जाना' क्रिया के कर्म के रूप में 'घर' में द्वितीया विभक्ति लगेगी । `गृह` का द्वितीया विभक्ति एकवचन `गृहम्` होता है ।

3. क्रिया (Verb): `जाना चाहिए` । 'चाहिए' के अर्थ में `गम्` धातु का विधिलिङ् लकार प्रयोग होगा । क्रिया कर्ता `सः` (प्रथम पुरुष, एकवचन) के अनुसार होगी ।

4. `गम्` धातु का विधिलिङ् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप `गच्छेत्` होता है ।

Step 3: Final Answer:

सभी भागों को मिलाकर वाक्य बनता है: `सः गृहं गच्छेत् ।`

Quick Tip: आज्ञा, प्रार्थना, संभावना या 'चाहिए' का अर्थ व्यक्त करने के लिए विधिलिङ् लकार का प्रयोग किया जाता है । इसके रूपों को अच्छी तरह से याद कर लें ।

निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए :

(v) हम लोग रामायण सुनेंगे ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह वाक्य भविष्यत् काल (Future Tense) में है, जिसके लिए संस्कृत में लृट् लकार का प्रयोग होता है ।

Step 2: Detailed Explanation:

1. कर्ता (Subject): `हम लोग` । संस्कृत में 'हम सब' के लिए `अस्मद्` शब्द का प्रथमा विभक्ति, बहुवचन रूप `वयम्` प्रयोग होता है ।

2. कर्म (Object): `रामायण` । यह 'सुनना' क्रिया का कर्म है, अतः इसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी । `रामायण` का द्वितीया विभक्ति एकवचन `रामायणम्` होता है ।

3. क्रिया (Verb): `सुनेंगे` । यह क्रिया भविष्यत् काल (लृट् लकार) में है और कर्ता `वयम्` (उत्तम पुरुष, बहुवचन) के अनुसार है ।

4. `श्रु` धातु का लृट् लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन का रूप `श्रोश्यामः` होता है ।

Step 3: Final Answer:

सभी भागों को मिलाकर वाक्य बनता है: `वयं रामायणं श्रोष्यामः ।`

Quick Tip: संस्कृत में भविष्यत् काल के लिए लृट् लकार का प्रयोग होता है । कुछ धातुओं के रूप लृट् लकार में बदल जाते हैं (जैसे `श्रु` का `श्रोष्य-`, `दृश्` का `द्रक्ष्य-`), इन पर विशेष ध्यान दें ।

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में आठ वाक्यों का निबन्ध लिखिए :

(i) अहिंसा परमो धर्मः (ii) सदाचारः (iii) विद्या (iv) परोपकारः (v) अनुशासनम्

1. सतां सज्जनानाम् आचारः सदाचारः कथ्यते ।

2. सज्जनाः सदैव सत्यं वदन्ति मधुरं च व्यवहरन्ति ।

3. ते गुरुजनान्, वृद्धान् च आद्रियन्ते ।

4. सदाचारी नरः सर्वेषां प्रियः भवति ।

5. सदाचारेण मानवेषु संयमः, अनुशासनम्, आत्मविश्वासः च वर्धन्ते ।

6. सः कदापि परधनं न हरति, परनिन्दां च न करोति ।

7. सदाचारस्य पालनेन जीवनं सुखमयं शान्तिमयं च भवति ।

8. अतः अस्माभिः सर्वदा सदाचारस्य पालनं करणीयम् ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

दिए गए विषयों में से किसी एक पर संस्कृत में आठ वाक्यों का एक संक्षिप्त निबंध लिखना है । यहाँ 'सदाचारः' (अच्छा आचरण) विषय को चुना गया है ।

Step 2: Detailed Explanation:

निबंध की संरचना इस प्रकार है:

वाक्य 1: सदाचार की परिभाषा - "सज्जनों का आचरण ही सदाचार कहलाता है ।"

वाक्य 2: सदाचारी व्यक्ति के गुण - "सज्जन लोग हमेशा सच बोलते हैं और मधुर व्यवहार करते हैं ।"

वाक्य 3: बड़ों के प्रति सम्मान - "वे गुरुजनों और वृद्धों का आदर करते हैं ।"

वाक्य 4: सामाजिक स्वीकृति - "सदाचारी व्यक्ति सभी का प्रिय होता है ।"

वाक्य 5: सदाचार के लाभ - "सदाचार से मनुष्यों में संयम, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ते हैं ।"

वाक्य 6: नैतिक गुण - "वह कभी दूसरे का धन नहीं चुराता और दूसरों की निंदा नहीं करता है ।"

वाक्य 7: जीवन पर प्रभाव - "सदाचार के पालन से जीवन सुखमय और शांतिमय होता है ।"

वाक्य 8: निष्कर्ष और उपदेश - "इसलिए हम सभी को हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए ।"

प्रत्येक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और विषय से संबंधित है । वाक्यों को सरल और स्पष्ट रखा गया है ।

Quick Tip: निबंध लिखते समय, विषय को छोटे-छोटे विचारों में विभाजित करें और प्रत्येक विचार के लिए एक सरल संस्कृत वाक्य बनाएँ । कर्ता-क्रिया के सही मेल और विभक्तियों के उचित प्रयोग पर ध्यान दें ।

निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

(i) अस्माकम्

View Solution

Step 1: Understanding the Word:

`अस्माकम्` का अर्थ है 'हमारा' । यह `अस्मद्` सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति, बहुवचन का रूप है । इसका प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए होता है ।

Step 2: Sentence Construction:

एक सरल वाक्य बनाएँ जिसमें 'हमारा' का प्रयोग हो । जैसे, "हमारा देश" ।

`अस्माकम्` - हमारा

`देशः` - देश (पुल्लिंग, प्रथमा, एकवचन)

`भारतवर्षम्` - भारतवर्ष (नपुंसकलिंग, प्रथमा, एकवचन)

`अस्ति` - है (क्रिया, `अस्` धातु, प्रथम पुरुष, एकवचन)

इनको मिलाकर वाक्य बनता है: `अस्माकं देशः भारतवर्षम् अस्ति ।`

Quick Tip: `अस्माकम्` (षष्ठी विभक्ति) का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है, जैसे `अस्माकं गृहम्` (हमारा घर), `अस्माकं विद्यालयः` (हमारा विद्यालय) ।

निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

(ii) एकदा

View Solution

Step 1: Understanding the Word:

`एकदा` एक अव्यय (indeclinable) है, जिसका अर्थ है 'एक बार' या 'एक समय में' । अव्यय होने के कारण इसका रूप कभी नहीं बदलता ।

Step 2: Sentence Construction:

`एकदा` का प्रयोग अक्सर कहानियों या भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए वाक्य के आरंभ में किया जाता है ।

`एकदा` - एक बार

`एकः सिंहः` - एक शेर

`वने` - जंगल में (सप्तमी विभक्ति)

`निवसति स्म` - रहता था (`स्म` का प्रयोग लट् लकार को भूतकाल में बदल देता है)

इनको मिलाकर वाक्य बनता है: `एकदा एकः सिंहः वने निवसति स्म ।`

Quick Tip: `एकदा`, `सर्वदा`, `यदा`, `तदा`, `अत्र`, `तत्र` जैसे अव्यय पदों को याद करें । ये वाक्य निर्माण को सरल बनाते हैं और इनका रूप किसी भी लिंग, वचन या विभक्ति में नहीं बदलता है ।

निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

(iii) निर्मलम्

View Solution

Step 1: Understanding the Word:

`निर्मलम्` का अर्थ है 'स्वच्छ', 'साफ' या 'पवित्र' । यह एक विशेषण (adjective) है । इसका लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य (जिसकी यह विशेषता बता रहा है) के अनुसार बदलता है । यहाँ `निर्मलम्` नपुंसकलिंग, प्रथमा या द्वितीया विभक्ति, एकवचन में है ।

Step 2: Sentence Construction:

हम इसे `जलम्` (जल, नपुंसकलिंग) शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ।

`आकाशे` - आकाश में (या आकाश से)

`निर्मलम्` - स्वच्छ (विशेषण)

`जलम्` - जल (विशेष्य)

`वर्षति` - बरसता है

इनको मिलाकर वाक्य बनता है: `आकाशे निर्मलं जलं वर्षति ।` (यहाँ `निर्मलम्` `जलम्` का विशेषण है) ।

दूसरा उदाहरण: `गङ्गायाः जलं निर्मलं भवति ।` (गंगा का जल निर्मल होता है ।)

Quick Tip: विशेषण का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान दें कि उसका लिंग, वचन और विभक्ति उसके विशेष्य के समान हो । इसे 'विशेषण-विशेष्य अन्विति' कहते हैं ।

निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

(iv) रोचते

View Solution

Step 1: Understanding the Word:

`रोचते` `रुच्` धातु (अच्छा लगना) का लट् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप है ।

Step 2: Key Formula or Approach:

`रुच्` धातु के योग में, जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है (रुच्यार्थानां प्रीयमाणः सूत्र से) । जो वस्तु अच्छी लगती है, वह कर्ता होती है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है ।

Step 3: Sentence Construction:

जिसे अच्छा लगता है: 'मुझे' -> `अस्मद्` शब्द की चतुर्थी विभक्ति, एकवचन -> `मह्यम्` ।

जो अच्छा लगता है: 'संस्कृत' -> `संस्कृतम्` (कर्ता, प्रथमा विभक्ति) ।

क्रिया: `रोचते` (कर्ता `संस्कृतम्` के अनुसार प्रथम पुरुष, एकवचन) ।

इनको मिलाकर वाक्य बनता है: `मह्यं संस्कृतं रोचते ।`

एक और उदाहरण: `बालकाय मोदकं रोचते ।` (बालक को लड्डू अच्छा लगता है ।)

Quick Tip: `रुच्` (रोचते), `नम्` (नमः), `दा` (यच्छति), `क्रुध्` (क्रुध्यति) जैसी कुछ विशेष धातुओं और शब्दों के साथ एक निश्चित विभक्ति (जैसे चतुर्थी) का प्रयोग होता है । इन नियमों को उपपद विभक्ति कहते हैं, इन्हें याद करना बहुत महत्वपूर्ण है ।

निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

(v) शतम्

View Solution

Step 1: Understanding the Word:

`शतम्` का अर्थ है 'सौ' (100) । यह एक संख्यावाची शब्द है । यह नपुंसकलिंग में होता है ।

Step 2: Sentence Construction:

हम एक वाक्य बना सकते हैं जिसमें 'सौ' संख्या का प्रयोग हो ।

`मम पार्श्वे` - मेरे पास

`शतम्` - सौ

`रूप्यकाणि` - रुपये (`रूप्यकम्` का बहुवचन रूप)

`सन्ति` - हैं (`अस्` धातु का बहुवचन रूप, क्योंकि `रूप्यकाणि` बहुवचन है)

इनको मिलाकर वाक्य बनता है: `मम पार्श्वे शतं रूप्यकाणि सन्ति ।`

दूसरा उदाहरण: `सः शतं वर्षाणि जीवतु ।` (वह सौ वर्ष जिए ।)

Quick Tip: `शतम्`, `सहस्रम्` जैसे संख्यावाची शब्द नपुंसकलिंग एकवचन में होते हैं, लेकिन इनके बाद आने वाली संज्ञा बहुवचन में हो सकती है ।

Comments