Bihar Board Class 10 Hindi (MT) Question Paper 2025 PDF (Code 101 Set-I) is available for download here. The Hindi exam was conducted on February 17, 2025 in the Morning Shift from 9:30 AM to 12:15 PM and in the Evening Shift from 2:00 PM to 5:15 PM. The total marks for the theory paper are 100. Students reported the paper to be easy to moderate.

Bihar Board Class 10 Hindi (MT) Question Paper 2025 (Code 101 Set-I) with Solutions

| UP Board Class Hindi Question Paper with Answer Key | Check Solutions |

निम्न में कौन पंचमाक्षर है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

पंचमाक्षर, जिसे अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है, देवनागरी लिपि में व्यंजन वर्णों के प्रत्येक वर्ग (क-वर्ग, च-वर्ग, ट-वर्ग, त-वर्ग, प-वर्ग) का पाँचवाँ वर्ण होता है। ये वर्ण हैं - ङ, ञ, ण, न, और म।

Step 2: Detailed Explanation:

दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करते हैं:

(A) 'छ' च-वर्ग का दूसरा वर्ण है।

(B) 'त' त-वर्ग का पहला वर्ण है।

(C) 'स' एक ऊष्म व्यंजन है, यह किसी वर्ग का पंचमाक्षर नहीं है।

(D) 'ण' ट-वर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) का पाँचवाँ वर्ण है। इसलिए, यह एक पंचमाक्षर है।

Step 3: Final Answer:

अतः, दिए गए विकल्पों में 'ण' पंचमाक्षर है।

Quick Tip: पंचमाक्षर को पहचानने के लिए, आपको स्पर्श व्यंजनों के पाँचों वर्गों (क, च, ट, त, प) और उनके सभी वर्णों का क्रम याद होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर होता है।

'त्र' किन वर्णों के मेल से बना है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

'त्र' हिंदी वर्णमाला में एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिनमें पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है (अर्थात् वह आधा होता है)।

Step 2: Detailed Explanation:

'त्र' का निर्माण आधे 'त' (जिसके नीचे हल् चिह्न '्' लगा हो) और पूरे 'र' के मेल से होता है।

\[ त् + र = त्र \]

यदि हम इसे और भी विश्लेषित करें, तो 'र' में 'अ' स्वर निहित है: \[ त् + र् + अ = त्र \]

दिए गए विकल्पों में, (B) 'त् + र' दो व्यंजनों के सही मेल को दर्शाता है जो 'त्र' बनाते हैं। विकल्प (C) भी सही विश्लेषण है लेकिन (B) व्यंजनों के मूल संयोजन को दर्शाता है। व्याकरणिक रूप से, दो व्यंजनों का मेल 'त् + र' है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'त्र' का निर्माण 'त् + र' के मेल से होता है।

Quick Tip: हिंदी के चार मुख्य संयुक्त व्यंजन हैं और उनका निर्माण याद रखना महत्वपूर्ण है: क्ष = क् + ष

त्र = त् + र

ज्ञ = ज् + ञ

श्र = श् + र

निम्न में कौन दीर्घ स्वर है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है।

Step 2: Detailed Explanation:

ह्रस्व स्वर: अ, इ, उ, ऋ

दीर्घ स्वर: आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

अब विकल्पों को देखें:

(A) ऋ - ह्रस्व स्वर है।

(B) ई - दीर्घ स्वर है।

(C) उ - ह्रस्व स्वर है।

(D) अ - ह्रस्व स्वर है।

Step 3: Final Answer:

दिए गए विकल्पों में 'ई' एक दीर्घ स्वर है।

Quick Tip: ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। इन्हें याद रखने से आप आसानी से भेद कर सकते हैं।

'ऊ' का उच्चारण-स्थान है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

वर्णों का उच्चारण-स्थान मुख के उन भागों को कहते हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। 'ऊ' एक स्वर है और इसका उच्चारण-स्थान होठों (ओष्ठ) की स्थिति पर निर्भर करता है।

Step 2: Detailed Explanation:

'उ' और 'ऊ' स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोलाकार हो जाते हैं और आगे की ओर निकलते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से होठों का उपयोग होता है, इसलिए इन स्वरों को 'ओष्ठ्य' स्वर कहा जाता है।

अन्य विकल्पों के उच्चारण-स्थान:

(A) कंठ (गला): अ, आ, क-वर्ग, ह

(B) तालु (मुँह की छत का अगला भाग): इ, ई, च-वर्ग, य, श

(C) मूर्द्धा (मुँह की छत का पिछला भाग): ऋ, ट-वर्ग, र, ष

Step 3: Final Answer:

अतः, 'ऊ' का उच्चारण-स्थान ओष्ठ है।

Quick Tip: आप स्वयं वर्णों का उच्चारण करके उनके उच्चारण-स्थान का अनुमान लगा सकते हैं। 'ऊ' बोलकर देखें, आपके होंठ गोल हो जाएंगे, जो दर्शाता है कि यह एक ओष्ठ्य ध्वनि है।

निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा (गर्मी) पैदा होती है। हिंदी वर्णमाला में चार ऊष्म व्यंजन हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

हिंदी वर्णमाला में चार ऊष्म व्यंजन हैं: श, ष, स, ह।

अब दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करें:

(A) ऋ - यह एक स्वर है।

(B) त्र - यह एक संयुक्त व्यंजन है (त् + र)।

(C) ष - यह एक ऊष्म व्यंजन है।

(D) म - यह प-वर्ग का पंचमाक्षर (नासिक्य व्यंजन) है।

Step 3: Final Answer:

इसलिए, दिए गए विकल्पों में 'ष' ऊष्म व्यंजन है।

Quick Tip: ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन चारों (श, ष, स, ह) को एक समूह के रूप में याद रखना परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।

'जपुजी' किसकी रचना है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी और सिख साहित्य के क्षेत्र से है। 'जपुजी' एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धार्मिक रचना है।

Step 2: Detailed Explanation:

'जपुजी साहिब' सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक देव जी की एक पवित्र रचना है। यह सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत में आती है और इसे सिखों की सबसे महत्वपूर्ण बाणी माना जाता है। यह मूल मंत्र से आरंभ होती है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'जपुजी' गुरु नानक जी की रचना है।

Quick Tip: भक्तिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की सूची बनाना परीक्षा की तैयारी में सहायक होता है। गुरु नानक, कबीर, सूरदास, तुलसीदास आदि कवियों की रचनाएँ अक्सर पूछी जाती हैं।

रसखान किस छंद में सिद्ध थे ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भक्तिकालीन कवि रसखान की काव्य शैली और उनके द्वारा प्रयुक्त छंदों से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

रसखान कृष्णभक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएँ भगवान कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से 'सवैया' और 'कवित्त' छंद का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें 'सवैया' छंद में विशेष सिद्धि प्राप्त थी। उनके सवैये अत्यंत लोकप्रिय और मधुर हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे।

Quick Tip: रसखान का नाम सवैया छंद के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब भी आप रसखान के बारे में पढ़ें, तो 'सवैया' छंद को उनकी पहचान के रूप में याद रखें।

किसने 'जीर्ण जनपद' नामक एक काव्य लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न आधुनिक हिंदी साहित्य के भारतेन्दु युग के एक प्रमुख लेखक और उनकी रचना से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'जीर्ण जनपद' भारतेन्दु युग के प्रसिद्ध कवि और नाटककार बदरीनारायण चौधरी, जिनका उपनाम 'प्रेमघन' था, द्वारा लिखा गया एक काव्य है। इस रचना में उन्होंने ग्रामीण जीवन की दुर्दशा और सामाजिक समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण किया है। 'प्रेमघन' अपनी ब्रजभाषा और खड़ी बोली की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'जीर्ण जनपद' की रचना बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ने की थी।

Quick Tip: भारतेन्दु युग के प्रमुख लेखकों जैसे भारतेन्दु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और 'प्रेमघन' की मुख्य रचनाओं को याद करना महत्वपूर्ण है।

घनानंद किस भाषा में लिखते थे ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद की काव्य भाषा से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविता में प्रेम की पीर और विरह की वेदना को अत्यंत मार्मिकता से व्यक्त किया है। उनकी काव्य भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रजभाषा थी। उन्होंने ब्रजभाषा को एक नई अभिव्यक्ति और भावप्रवणता प्रदान की।

Step 3: Final Answer:

अतः, घनानंद ब्रजभाषा में लिखते थे।

Quick Tip: रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। घनानंद का नाम ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवियों में लिया जाता है।

सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक, सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कौसानी गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। दुर्भाग्यवश, पंत जी के जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माता का निधन हो गया था, जिसके कारण उनका पालन-पोषण उनकी दादी ने किया।

Step 3: Final Answer:

अतः, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था।

Quick Tip: प्रमुख लेखकों और कवियों के जीवन परिचय, जैसे जन्म-स्थान, माता-पिता का नाम और मूल नाम, से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।

'फुफेरा' शब्द में कौन प्रत्यय है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। 'फुफेरा' शब्द एक संबंधवाचक शब्द है।

Step 2: Detailed Explanation:

'फुफेरा' शब्द का मूल शब्द 'फूफा' है। इसमें 'एरा' प्रत्यय जोड़ने से 'फुफेरा' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है 'फूफा से संबंधित' (जैसे- फुफेरा भाई)।

मूल शब्द: फूफा

प्रत्यय: एरा

नया शब्द: फुफेरा (फूफा + एरा)

Step 3: Final Answer:

अतः, 'फुफेरा' शब्द में 'एरा' प्रत्यय है।

Quick Tip: किसी शब्द में प्रत्यय पहचानने के लिए, पहले उस शब्द का सार्थक मूल शब्द अलग करने का प्रयास करें। शेष बचा हुआ शब्दांश ही प्रत्यय होता है। जैसे 'फुफेरा' में 'फूफा' एक सार्थक मूल शब्द है।

'पढ़ाकू' शब्द में कौन प्रत्यय है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु (क्रिया के मूल रूप) या शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

'पढ़ाकू' शब्द में मूल धातु 'पढ़' है, जो 'पढ़ना' क्रिया से आती है। इसमें 'आकू' प्रत्यय जोड़ा गया है, जो 'वाला' या 'उस स्वभाव का' अर्थ देता है (अर्थात् पढ़ने के स्वभाव वाला)।

मूल धातु: पढ़

प्रत्यय: आकू

नया शब्द: पढ़ाकू (पढ़ + आकू)

'आकू' प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं: लड़ाकू, उड़ाकू आदि।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'पढ़ाकू' शब्द में 'आकू' प्रत्यय है।

Quick Tip: जब किसी धातु में प्रत्यय जुड़ता है, तो कभी-कभी स्वर की मात्रा में परिवर्तन होता है। यहाँ 'पढ़' के 'ढ़' में 'आकू' का 'आ' जुड़कर 'ढ़ा' बन जाता है।

'मानवता' किस शब्द का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा जाता है:

रूढ़: वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे - घर, जल।

यौगिक: वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों (उपसर्ग, प्रत्यय) के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है, जैसे - विद्यालय (विद्या + आलय)।

योगरूढ़: वे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे - पंकज (पंक+ज, कीचड़ में जन्मा, अर्थात् कमल)।

Step 2: Detailed Explanation:

'मानवता' शब्द का विश्लेषण करने पर:

यह 'मानव' (मूल शब्द) और 'ता' (प्रत्यय) के मेल से बना है।

मानव + ता = मानवता

चूंकि यह शब्द दो सार्थक शब्दांशों के योग से बना है, यह एक यौगिक शब्द है। यह कोई विशेष तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यह योगरूढ़ नहीं है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'मानवता' एक यौगिक शब्द का उदाहरण है।

Quick Tip: आमतौर पर, उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने शब्द यौगिक होते हैं, जब तक कि वे किसी तीसरे विशेष अर्थ के लिए रूढ़ न हो गए हों (जैसे दशानन)।

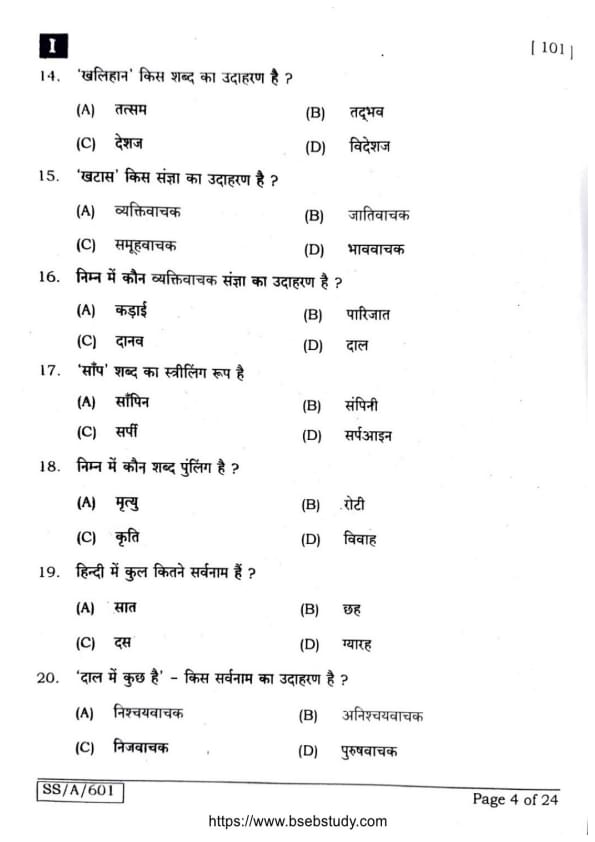

'खलिहान' किस शब्द का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा जाता है:

तत्सम: संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं। जैसे - अग्नि, सूर्य।

तद्भव: संस्कृत के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे - आग, सूरज।

देशज: वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता और जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। जैसे - पगड़ी, लोटा।

विदेशज: वे शब्द जो विदेशी भाषाओं (अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि) से हिंदी में आए हैं। जैसे - स्कूल, डॉक्टर।

Step 2: Detailed Explanation:

'खलिहान' शब्द का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उस स्थान के लिए किया जाता है जहाँ फसल काटकर रखी जाती है और दाने निकाले जाते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति किसी संस्कृत या विदेशी भाषा से नहीं हुई है, बल्कि यह भारत की क्षेत्रीय बोलियों से विकसित हुआ है। इसलिए, यह एक देशज शब्द है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'खलिहान' एक देशज शब्द है।

Quick Tip: देशज शब्दों को पहचानने का एक तरीका यह है कि ये शब्द अक्सर ग्रामीण जीवन, स्थानीय वस्तुओं या ध्वनियों से संबंधित होते हैं और संस्कृत या किसी अन्य प्रमुख भाषा से व्युत्पन्न नहीं लगते हैं।

'खटास' किस संज्ञा का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

संज्ञा के मुख्य भेद हैं:

व्यक्तिवाचक संज्ञा: किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। जैसे - राम, दिल्ली, गंगा।

जातिवाचक संज्ञा: किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध। जैसे - लड़का, नदी, शहर।

समूहवाचक संज्ञा: किसी समूह या समुदाय का बोध। जैसे - सेना, कक्षा, भीड़।

भाववाचक संज्ञा: किसी गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे - मिठास, बचपन, क्रोध।

Step 2: Detailed Explanation:

'खटास' शब्द 'खट्टा' होने के भाव या गुण को दर्शाता है। यह एक अवस्था है जिसे हम स्वाद के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख या छू नहीं सकते। इसलिए, 'खटास' एक भाववाचक संज्ञा है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'खटास' भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।

Quick Tip: अक्सर विशेषण शब्दों (जैसे - खट्टा, मीठा, बूढ़ा) में प्रत्यय (जैसे - आस, पन, ता) लगाकर भाववाचक संज्ञाएँ बनाई जाती हैं। खट्टा + आस = खटास।

निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, या स्थान को संदर्भित करती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा एक पूरी श्रेणी या जाति को संदर्भित करती है।

Step 2: Detailed Explanation:

(A) कड़ाई - यह एक प्रकार के बर्तन का नाम है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी कड़ाइयों का बोध कराती है।

(B) पारिजात - यह एक विशेष प्रकार के फूल या वृक्ष का नाम है। जब किसी वृक्ष या फूल को एक विशेष नाम दिया जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे 'आम' जातिवाचक है, लेकिन 'दशहरी आम' व्यक्तिवाचक है। पारिजात एक विशिष्ट प्रजाति का नाम है।

(C) दानव - यह एक पूरी प्रजाति या जाति का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है।

(D) दाल - यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी प्रकार की दालों (अरहर, मूंग आदि) का बोध कराती है।

Step 3: Final Answer:

अतः, दिए गए विकल्पों में 'पारिजात' व्यक्तिवाचक संज्ञा का सबसे उपयुक्त उदाहरण है क्योंकि यह एक विशिष्ट पौधे को संदर्भित करता है।

Quick Tip: यह पहचानने के लिए कि कोई शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, स्वयं से पूछें: "क्या यह एक विशेष वस्तु का नाम है या यह उस जैसी कई वस्तुओं के लिए एक सामान्य नाम है?"

'साँप' शब्द का स्त्रीलिंग रूप है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

हिंदी व्याकरण में, कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए विशेष प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

'साँप' एक पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए 'इन' प्रत्यय जोड़ा जाता है।

साँप + इन = साँपिन

अन्य विकल्प व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। 'सर्पी' 'सर्प' का स्त्रीलिंग है, 'साँप' का नहीं, हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन प्रश्न में 'साँप' शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'साँप' शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप 'साँपिन' है।

Quick Tip: 'इन' प्रत्यय का प्रयोग कई अन्य पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है, जैसे - नाग से नागिन, माली से मालिन, कुम्हार से कुम्हारिन।

निम्न में कौन शब्द पुंलिंग है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

हिंदी में शब्दों के लिंग (पुल्लिंग या स्त्रीलिंग) की पहचान करने का एक सामान्य तरीका उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। क्रिया या विशेषण शब्द के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देखें:

(A) मृत्यु: उसकी मृत्यु हो गई। ('गई' स्त्रीलिंग क्रिया है) - स्त्रीलिंग।

(B) रोटी: मैंने रोटी खाई। ('खाई' स्त्रीलिंग क्रिया है) - स्त्रीलिंग।

(C) कृति: यह एक अच्छी कृति है। ('अच्छी' स्त्रीलिंग विशेषण है) - स्त्रीलिंग।

(D) विवाह: उसका विवाह हो गया। ('गया' पुल्लिंग क्रिया है) - पुल्लिंग।

Step 3: Final Answer:

दिए गए शब्दों में 'विवाह' एक पुल्लिंग शब्द है।

Quick Tip: किसी शब्द का लिंग पहचानने के लिए उसके साथ 'मेरा/मेरी' या 'अच्छा/अच्छी' लगाकर देखें। जैसे - 'मेरी मृत्यु', 'मेरी रोटी', 'मेरी कृति', लेकिन 'मेरा विवाह'। इससे लिंग की पहचान आसान हो जाती है।

हिन्दी में कुल कितने सर्वनाम हैं ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी व्याकरण में मूल सर्वनामों की संख्या से संबंधित है। सर्वनाम के भेद और मूल सर्वनामों की संख्या में अंतर होता है।

Step 2: Detailed Explanation:

प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं (पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक)।

लेकिन हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है। ये सर्वनाम हैं:

मैं

तू

आप

यह

वह

जो

सो

कोई

कुछ

कौन

क्या

अन्य सभी सर्वनाम इन्हीं मूल सर्वनामों के यौगिक रूप होते हैं (जैसे - मेरा, तुम्हारा, उसने, किसका आदि)।

Step 3: Final Answer:

अतः, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं।

Quick Tip: परीक्षा में सर्वनाम के 'भेद' और सर्वनामों की 'कुल संख्या' के बीच के अंतर को लेकर भ्रमित न हों। सर्वनाम के भेद 6 हैं, जबकि मूल सर्वनामों की संख्या 11 है।

'दाल में कुछ है' - किस सर्वनाम का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

सर्वनाम के भेदों को उनके कार्य के आधार पर पहचाना जाता है।

निश्चयवाचक: किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं (यह, वह)।

अनिश्चयवाचक: किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं (कोई, कुछ)।

निजवाचक: कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं (आप, स्वयं)।

पुरुषवाचक: बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं (मैं, तुम, वह)।

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्य 'दाल में कुछ है' में 'कुछ' शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहा है। यह अनिश्चितता का बोध कराता है कि दाल में कोई वस्तु है, पर वह क्या है, यह निश्चित नहीं है। इसलिए, 'कुछ' एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।

Step 3: Final Answer:

अतः, यह वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।

Quick Tip: अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं: 'कोई' (प्राणीवाचक के लिए, जैसे - 'कोई आया है') और 'कुछ' (वस्तुवाचक के लिए, जैसे - 'कुछ गिर गया')।

रामधारी सिंह 'दिनकर' का जन्म कहाँ हुआ था ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' के जीवन परिचय से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

रामधारी सिंह 'दिनकर' का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गाँव में हुआ था। वे हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबन्धकार थे। उन्हें 'उर्वशी' के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

Step 3: Final Answer:

अतः, रामधारी सिंह 'दिनकर' का जन्म सिमरिया, बेगूसराय (बिहार) में हुआ था।

Quick Tip: प्रमुख हिंदी साहित्यकारों के जन्म स्थान अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिहार के लेखकों जैसे दिनकर, फणीश्वरनाथ 'रेणु' आदि के जन्म स्थानों को याद रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्त्ववेत्ता थे ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि के पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके पिता, हीरानंद शास्त्री, एक प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता और मुद्राशास्त्री थे। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में एक उच्च अधिकारी थे और उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई और शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

Step 3: Final Answer:

अतः, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' के पिता एक प्रख्यात पुरातत्त्ववेत्ता थे।

Quick Tip: 'अज्ञेय' का पूरा नाम और उनके पिता के व्यवसाय को याद रखना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व और साहित्य पर पड़े प्रभाव को समझने में मदद करता है।

'एक वृक्ष की हत्या' शीर्षक कविता के कवि कौन हैं ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न समकालीन हिंदी कविता और उसके कवियों की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'एक वृक्ष की हत्या' कविता आधुनिक हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, कवि कुँवर नारायण द्वारा रचित है। यह कविता पर्यावरण चेतना और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच बदलते संबंधों को दर्शाती है। इसमें कवि ने एक पुराने वृक्ष को एक चौकीदार के रूप में चित्रित किया है और उसके कट जाने पर अपनी संवेदना व्यक्त की है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'एक वृक्ष की हत्या' कविता के कवि कुँवर नारायण हैं।

Quick Tip: एनसीईआरटी (NCERT) की पाठ्यपुस्तकों में शामिल कविताओं और उनके कवियों के नाम याद करना परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रश्न सीधे वहीं से पूछे जाते हैं।

जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भारतीय साहित्य के एक प्रमुख कवि और उनकी भाषा से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

जीवनानंद दास (Jibanananda Das) 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित कवियों में से एक हैं। वे मुख्य रूप से बाँग्ला भाषा में लिखते थे। उन्हें आधुनिक बाँग्ला कविता के प्रमुख अग्रदूतों में गिना जाता है। उनकी कविता 'बनलता सेन' बहुत प्रसिद्ध है।

Step 3: Final Answer:

अतः, जीवनानंद दास बाँग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं।

Quick Tip: हिंदी साहित्य के अलावा, प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे बाँग्ला, मराठी, कन्नड़ आदि के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता या प्रसिद्ध साहित्यकारों के बारे में जानना सामान्य ज्ञान के लिए अच्छा है।

'बीजाक्षर' किसकी रचना है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न समकालीन हिंदी महिला लेखन और उनकी कृतियों से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'बीजाक्षर' समकालीन हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण कवयित्री अनामिका का एक प्रसिद्ध कविता-संग्रह है। अनामिका अपने स्त्री-विमर्श और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कविताओं के लिए जानी जाती हैं। उन्हें उनके कविता संग्रह 'टोकरी में दिगंत : थेरीगाथा' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'बीजाक्षर' अनामिका की रचना है।

Quick Tip: समकालीन लेखकों, विशेषकर महिला लेखकों और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृतियों पर ध्यान देना परीक्षा की तैयारी में लाभदायक हो सकता है।

रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न विश्व साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

रेनर मारिया रिल्के (Rainer Maria Rilke) जर्मन भाषा के एक महान कवि और उपन्यासकार थे। उनका जन्म प्राग में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था और उनकी माता का नाम सोफिया "फिला" एंटज़ (Sophie "Phia" Entz) था।

Step 3: Final Answer:

अतः, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था।

Quick Tip: विश्व साहित्य के कुछ प्रमुख लेखकों जैसे शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, रिल्के आदि के जीवन परिचय की सामान्य जानकारी रखना उपयोगी हो सकता है।

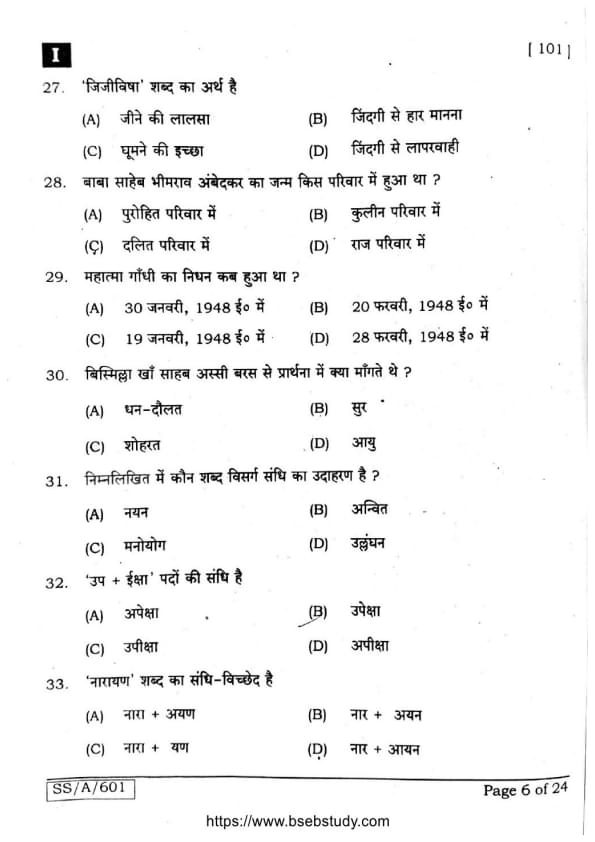

'जिजीविषा' शब्द का अर्थ है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

'जिजीविषा' एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यह एक विशेष प्रकार की इच्छा को व्यक्त करता है।

Step 2: Detailed Explanation:

'जिजीविषा' एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है 'जीने की प्रबल इच्छा' या 'जीने की लालसा'। यह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संघर्ष करने की इच्छा को दर्शाता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'जिजीविषा' शब्द का अर्थ जीने की लालसा है।

Quick Tip: वाक्यांश के लिए एक शब्द याद करना शब्द भंडार बढ़ाने और भाषा को संक्षिप्त और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। 'जिजीविषा' (जीने की इच्छा), 'मुमुक्षा' (मोक्ष की इच्छा), 'पिपासा' (पीने की इच्छा) जैसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं।

बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर का जन्म किस परिवार में हुआ था ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माता और एक महान समाज सुधारक, डॉ. भीमराव अंबेडकर की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू (अब डॉ. अम्बेडकर नगर), मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक 'अछूत' या दलित समुदाय माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव का सामना किया और अपना जीवन दलितों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया।

Step 3: Final Answer:

अतः, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था।

Quick Tip: डॉ. अंबेडकर के जीवन और संघर्ष को समझना भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

महात्मा गाँधी का निधन कब हुआ था ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि के बारे में है।

Step 2: Detailed Explanation:

महात्मा गाँधी का निधन 30 जनवरी, 1948 को नई दिल्ली में हुआ था। नाथूराम गोडसे ने शाम की प्रार्थना सभा में जाते समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दिन को भारत में 'शहीद दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, महात्मा गाँधी का निधन 30 जनवरी, 1948 ई० में हुआ था।

Quick Tip: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे गाँधी जी का जन्म (2 अक्टूबर 1869), दांडी मार्च (12 मार्च 1930), और भारत छोड़ो आंदोलन (8 अगस्त 1942), याद रखना महत्वपूर्ण है।

बिस्मिल्ला खाँ साहब अस्सी बरस से प्रार्थना में क्या माँगते थे ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भारत रत्न से सम्मानित महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के जीवन और उनकी कला के प्रति समर्पण से संबंधित है। यह प्रश्न उनकी जीवनी पर आधारित पाठों से लिया गया है।

Step 2: Detailed Explanation:

उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ संगीत को ही अपनी इबादत मानते थे। वे सच्चे सुर को ईश्वर का रूप मानते थे। अपनी प्रार्थनाओं में, वे हमेशा ईश्वर से यही मांगते थे कि उन्हें सच्चा और सुरीला सुर प्रदान करें। उनके लिए संगीत में सिद्धि प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था, न कि धन-दौलत या शोहरत। वे अस्सी वर्ष की आयु में भी एक सच्चे शिष्य की तरह रियाज़ करते थे और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे।

Step 3: Final Answer:

अतः, बिस्मिल्ला खाँ साहब अस्सी बरस से प्रार्थना में सच्चा 'सुर' माँगते थे।

Quick Tip: महान कलाकारों और व्यक्तित्वों के जीवन के प्रेरक प्रसंग अक्सर उनकी कला, मूल्यों और समर्पण को दर्शाते हैं। बिस्मिल्ला खाँ का जीवन संगीत के प्रति निस्वार्थ भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग (:) के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक विकल्प का संधि-विच्छेद करके देखें:

(A) नयन = ने + अन (अयादि स्वर संधि)

(B) अन्वित = अनु + इत (यण् स्वर संधि)

(C) मनोयोग = मनः + योग (विसर्ग संधि)। यहाँ विसर्ग (:) का 'ओ' में परिवर्तन हो गया है।

(D) उल्लंघन = उत् + लंघन (व्यंजन संधि)

Step 3: Final Answer:

अतः, 'मनोयोग' शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है।

Quick Tip: विसर्ग संधि का एक सामान्य नियम है: यदि विसर्ग (:) से पहले 'अ' हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण या य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का 'ओ' हो जाता है। जैसे - मनः + योग = मनोयोग।

'उप + ईक्षा' पदों की संधि है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न स्वर संधि के एक भेद, गुण संधि, के नियम पर आधारित है।

Step 2: Key Formula or Approach:

गुण संधि का नियम है: यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'इ' या 'ई' आए, तो दोनों मिलकर 'ए' बन जाते हैं।

\[ अ/आ + इ/ई = ए \]

Step 3: Detailed Explanation:

दिए गए पद हैं 'उप' और 'ईक्षा'।

पहले पद का अंतिम वर्ण: 'उप' का 'प' जिसमें 'अ' स्वर निहित है।

दूसरे पद का प्रथम वर्ण: 'ईक्षा' का 'ई'।

नियम के अनुसार, अ + ई = ए।

इसलिए, उप + ईक्षा = उपेक्षा।

'अपेक्षा' शब्द का संधि-विच्छेद 'अप + ईक्षा' होता है।

Step 4: Final Answer:

अतः, 'उप + ईक्षा' की सही संधि 'उपेक्षा' है।

Quick Tip: गुण संधि के तीन मुख्य नियम हैं: 1. अ/आ + इ/ई = ए (जैसे - नर + इंद्र = नरेंद्र) 2. अ/आ + उ/ऊ = ओ (जैसे - सूर्य + उदय = सूर्योदय) 3. अ/आ + ऋ = अर् (जैसे - देव + ऋषि = देवर्षि) इन्हें याद रखने से संधि पहचानना आसान हो जाता है।

'नारायण' शब्द का संधि-विच्छेद है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

'नारायण' शब्द में दो संधियों के नियम एक साथ लगते हैं - दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि का एक विशेष नियम (ण का न होना)।

Step 2: Detailed Explanation:

'नारायण' शब्द का सही संधि-विच्छेद है 'नार + अयन'।

यहाँ दो प्रक्रियाएं होती हैं:

1. **दीर्घ स्वर संधि:** 'नार' के अंत में 'अ' और 'अयन' के शुरू में 'अ' मिलकर 'आ' बन जाते हैं (अ + अ = आ)। इससे 'नारायन' बनता है।

\[ नार + अयन \rightarrow नारायन \]

2. **व्यंजन संधि का विशेष नियम:** यदि एक ही पद में ऋ, र, या ष के बाद 'न' आता है, तो 'न' का 'ण' हो जाता है। 'नारायन' शब्द में 'र' के बाद 'न' आ रहा है, इसलिए 'न' का 'ण' हो जाएगा।

\[ नारायन \rightarrow नारायण \]

इस प्रकार, सही संधि-विच्छेद 'नार + अयन' है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'नारायण' का सही संधि-विच्छेद 'नार + अयन' है।

Quick Tip: 'णत्व विधान' (न का ण होना) का नियम रामायण (राम + अयन), परिणाम (परि + नाम) जैसे शब्दों में भी लागू होता है। यह नियम संधि विच्छेद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

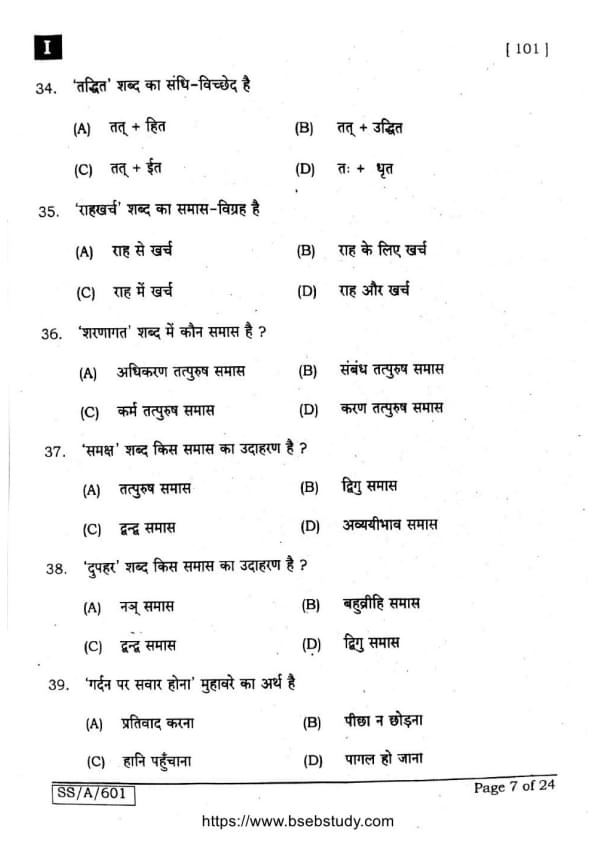

'तद्धित' शब्द का संधि-विच्छेद है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न व्यंजन संधि के एक विशिष्ट नियम पर आधारित है। व्यंजन संधि में, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है।

Step 2: Key Formula or Approach:

व्यंजन संधि का एक नियम है: यदि 'त्' के बाद 'ह' आए, तो 'त्' का 'द्' और 'ह' का 'ध' हो जाता है। इस प्रकार 'त् + ह' मिलकर 'द्ध' बन जाता है।

Step 3: Detailed Explanation:

दिए गए शब्द 'तद्धित' का संधि-विच्छेद करने पर:

\[ तत् + हित \]

यहाँ, पहले शब्द के अंत में 'त्' है और दूसरे शब्द के आरंभ में 'ह' है।

नियम के अनुसार, \(त् + ह = द्ध\)।

इसलिए, \(तत् + हित = तद्धित\)।

Step 4: Final Answer:

अतः, 'तद्धित' का सही संधि-विच्छेद 'तत् + हित' है।

Quick Tip: व्यंजन संधि के इस नियम (\(त् + ह = द्ध\)) के अन्य उदाहरण हैं: उत् + हार = उद्धार, उत् + हृत = उद्धृत। इन उदाहरणों को याद रखने से नियम को समझना आसान हो जाता है।

'राहखर्च' शब्द का समास-विग्रह है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

समास-विग्रह का अर्थ है सामासिक पद के सभी पदों को अलग-अलग करना और उनके संबंध को स्पष्ट करना। 'राहखर्च' एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है।

Step 2: Detailed Explanation:

'राहखर्च' शब्द का अर्थ है वह धन जो राह (यात्रा) के लिए खर्च किया जाता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं, तो दोनों पदों के बीच का संबंध कारक चिह्न द्वारा स्पष्ट होता है।

यहाँ संबंध 'के लिए' है, जो संप्रदान कारक की विभक्ति है।

इसलिए, इसका सही समास-विग्रह होगा: 'राह के लिए खर्च'।

यह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'राहखर्च' का सही समास-विग्रह 'राह के लिए खर्च' है।

Quick Tip: समास-विग्रह करते समय, सामासिक पद के अर्थ को समझें और उचित कारक चिह्न (जैसे - का, के, की, में, पर, से, के लिए) का प्रयोग करें। इससे समास का प्रकार पहचानना भी आसान हो जाता है।

'शरणागत' शब्द में कौन समास है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद (दूसरा पद) प्रधान होता है और पूर्व पद (पहला पद) गौण होता है। इसके विग्रह में कारक चिह्नों का लोप होता है। कारक के आधार पर इसके भेद होते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

'शरणागत' शब्द का समास-विग्रह करने पर दो रूप प्रचलित हैं: 'शरण में आगत' और 'शरण को आगत'।

1. 'शरण में आगत' (Refuge में आया हुआ) - इस विग्रह के अनुसार, कारक चिह्न 'में' है, जो अधिकरण कारक की विभक्ति है। इस स्थिति में यह अधिकरण तत्पुरुष होगा।

2. 'शरण को आगत' (Refuge को प्राप्त हुआ) - इस विग्रह के अनुसार, कारक चिह्न 'को' है, जो कर्म कारक की विभक्ति है। इस स्थिति में यह कर्म तत्पुरुष होगा।

व्याकरण की दृष्टि से 'शरण को आगत' अधिक सटीक और प्रचलित विग्रह माना जाता है। इसलिए, इसे कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दिए गए विकल्पों में कर्म और अधिकरण दोनों हैं, लेकिन प्राथमिकता कर्म तत्पुरुष को दी जाती है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'शरणागत' शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है।

Quick Tip: जब किसी सामासिक पद के एक से अधिक विग्रह संभव लगें, तो उसके सबसे प्रचलित और व्याकरणिक रूप से सटीक अर्थ पर विचार करें। 'शरणागत' का अर्थ 'शरण प्राप्त करने वाला' होता है, जो 'शरण को आगत' से बेहतर स्पष्ट होता है।

'समक्ष' शब्द किस समास का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसमें पहला पद (पूर्वपद) अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। इस समास से बना पद भी अव्यय की तरह कार्य करता है।

Step 2: Detailed Explanation:

'समक्ष' शब्द का विग्रह करने पर इसका अर्थ होता है 'अक्षि के सामने' (आँखों के सामने)।

यहाँ पहला पद 'सम्' एक उपसर्ग है, और उपसर्ग अव्यय होते हैं। जब पहला पद कोई अव्यय या उपसर्ग हो, तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है।

अव्ययीभाव समास के अन्य उदाहरण हैं: यथाशक्ति (शक्ति के अनुसार), प्रतिदिन (प्रत्येक दिन), आजन्म (जन्म से लेकर)।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'समक्ष' शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है।

Quick Tip: यदि किसी सामासिक पद का पहला पद 'यथा', 'प्रति', 'आ', 'भर', 'सम्', 'अनु' जैसे उपसर्ग या अव्यय हो, तो वह प्रायः अव्ययीभाव समास होता है।

'दुपहर' शब्द किस समास का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

द्विगु समास वह समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है।

Step 2: Detailed Explanation:

'दुपहर' शब्द का समास-विग्रह है 'दो पहरों का समाहार'।

यहाँ पहला पद 'दु' (अर्थात् 'दो') एक संख्या है। पूरा पद 'दुपहर' एक विशेष समय (दो पहरों के मिलने का समय) को इंगित करता है जो एक समूह का बोध कराता है।

चूंकि पहला पद संख्यावाचक है, यह द्विगु समास का उदाहरण है।

द्विगु समास के अन्य उदाहरण: चौराहा (चार राहों का समूह), त्रिलोक (तीन लोकों का समाहार)।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'दुपहर' शब्द द्विगु समास का उदाहरण है।

Quick Tip: द्विगु समास को पहचानने की सबसे सरल ट्रिक यह है कि इसका पहला पद हमेशा एक संख्या होगी। 'द्वि' का अर्थ भी 'दो' होता है, जो आपको इसे याद रखने में मदद कर सकता है।

'गर्दन पर सवार होना' मुहावरे का अर्थ है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न एक विशेष अर्थ देते हैं। 'गर्दन पर सवार होना' एक प्रचलित मुहावरा है।

Step 2: Detailed Explanation:

'गर्दन पर सवार होना' मुहावरे का अर्थ है किसी के पीछे पड़ जाना, उसे लगातार परेशान करना या किसी काम के लिए उस पर दबाव बनाए रखना। इसका भाव यह है कि व्यक्ति किसी भी हाल में पीछा नहीं छोड़ रहा है।

दिए गए विकल्पों में, 'पीछा न छोड़ना' इस अर्थ के सबसे निकट है।

उदाहरण: "जब से मैंने उससे उधार लिया है, वह मेरी गर्दन पर सवार हो गया है।"

Step 3: Final Answer:

अतः, 'गर्दन पर सवार होना' मुहावरे का सही अर्थ है 'पीछा न छोड़ना'।

Quick Tip: मुहावरों का अर्थ समझने के लिए उनके लाक्षणिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें, न कि शाब्दिक अर्थ पर। वाक्य में प्रयोग करके देखने से सही अर्थ का अनुमान लगाना आसान हो जाता है।

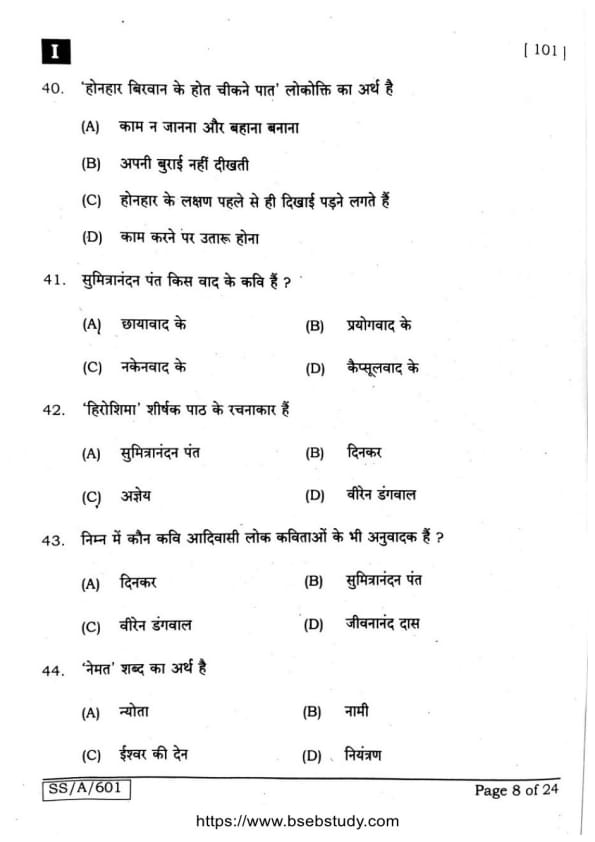

'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' लोकोक्ति का अर्थ है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

लोकोक्ति (कहावत) एक ऐसा वाक्य होता है जो जीवन के अनुभव से उपजा होता है और किसी सत्य को प्रकट करता है।

Step 2: Detailed Explanation:

इस लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है कि एक स्वस्थ और बढ़ने वाले पौधे (बिरवान) के पत्ते शुरुआत से ही चिकने और सुंदर होते हैं। इसका लाक्षणिक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भविष्य में महान या गुणी बनने वाला होता है, उसके गुण या प्रतिभा बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं।

दिए गए विकल्पों में से, विकल्प (C) "होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं" इस अर्थ को सटीक रूप से व्यक्त करता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है 'होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं'।

Quick Tip: लोकोक्तियों का अर्थ अक्सर उनके शाब्दिक अर्थ में छिपे दृष्टांत से निकलता है। 'चीकने पात' (स्वस्थ पत्ते) 'अच्छे लक्षण' का प्रतीक हैं और 'बिरवान' (नन्हा पौधा) 'बच्चे या आरंभिक अवस्था' का प्रतीक है।

सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं?'

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक प्रमुख काव्य आंदोलन 'छायावाद' और उसके कवियों से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य में 'छायावाद' के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। अन्य तीन स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और महादेवी वर्मा हैं। पंत जी को 'प्रकृति का सुकुमार कवि' भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में प्रकृति, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण मिलता है, जो छायावाद की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं।

Quick Tip: छायावाद के 'चतुष्टय' (चार स्तंभ) - प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा - को याद रखना हिंदी साहित्य के इस महत्वपूर्ण युग को समझने के लिए आवश्यक है।

'हिरोशिमा' शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना और उसके रचनाकार से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'हिरोशिमा' कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' हैं। यह कविता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की विभीषिका और उसके अमानवीय परिणामों पर एक मार्मिक टिप्पणी है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और यह कविता उनकी बौद्धिक और संवेदनशील दृष्टि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'हिरोशिमा' पाठ के रचनाकार 'अज्ञेय' हैं।

Quick Tip: 'अज्ञेय' का पूरा नाम (सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन) और उनका संबंध 'प्रयोगवाद' और 'तार सप्तक' से है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है।

निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न समकालीन हिंदी कवियों के साहित्यिक योगदान के विस्तार से संबंधित है, जिसमें अनुवाद कार्य भी शामिल है।

Step 2: Detailed Explanation:

दिए गए विकल्पों में, वीरेन डंगवाल एक समकालीन कवि हैं जो अपनी जनवादी चेतना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पाब्लो नेरुदा, बर्तोल्त ब्रेख्त, वास्को पोपा जैसे विदेशी कवियों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लोक साहित्य में भी गहरी रुचि दिखाई और कुछ लोक कविताओं का अनुवाद और रूपांतरण भी किया, जिनमें आदिवासी जीवन की संवेदनाएं परिलक्षित होती हैं। यद्यपि यह उनका मुख्य कार्य नहीं था, फिर भी अन्य विकल्पों की तुलना में उनका जुड़ाव इस क्षेत्र से अधिक संभावित है।

Step 3: Final Answer:

अतः, दिए गए विकल्पों में से वीरेन डंगवाल का संबंध आदिवासी लोक कविताओं के अनुवाद से होने की संभावना है।

Quick Tip: समकालीन कवियों के मुख्य काव्य संग्रहों के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए अनुवाद कार्यों और गद्य लेखन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर मिलती है।

'नेमत' शब्द का अर्थ है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न अरबी-फारसी मूल के एक शब्द के अर्थ से संबंधित है जो हिंदी में भी प्रयोग होता है।

Step 2: Detailed Explanation:

'नेमत' (अरबी: نعمة) शब्द का अर्थ है - कृपा, प्रसाद, उपहार, या कोई बहुमूल्य वस्तु जो ईश्वर या भाग्य से प्राप्त हुई हो। यह एक प्रकार का आशीर्वाद या वरदान है।

दिए गए विकल्पों में 'ईश्वर की देन' इस अर्थ को सबसे सटीक रूप से व्यक्त करता है।

उदाहरण: "अच्छी सेहत ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है।"

Step 3: Final Answer:

अतः, 'नेमत' शब्द का अर्थ 'ईश्वर की देन' है।

Quick Tip: हिंदी में अरबी, फारसी और तुर्की के बहुत से शब्द प्रचलित हैं। अपने शब्द भंडार को मजबूत करने के लिए ऐसे सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले विदेशी शब्दों के अर्थ जानना उपयोगी होता है।

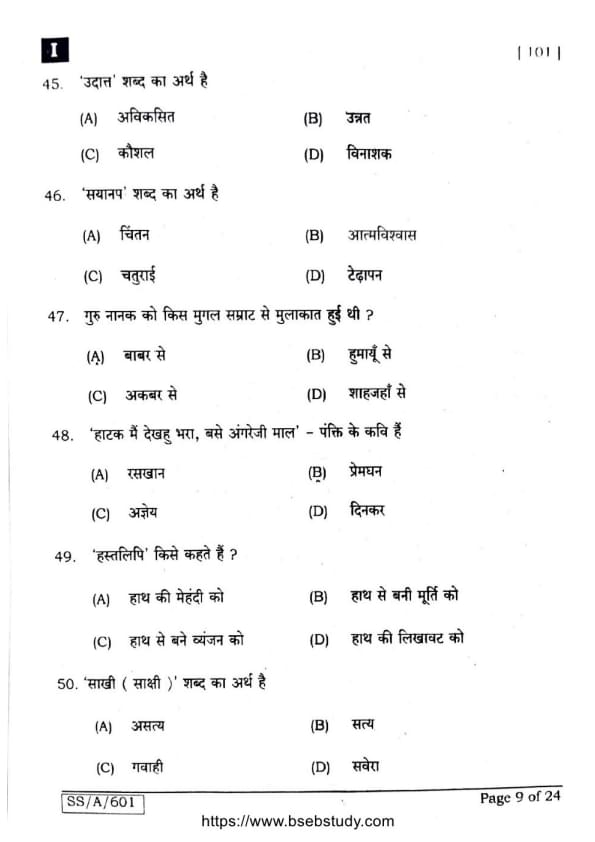

'उदात्त' शब्द का अर्थ है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न एक तत्सम शब्द के अर्थ या पर्यायवाची से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'उदात्त' शब्द का अर्थ है - श्रेष्ठ, ऊँचा, महान, गंभीर या उन्नत। यह ऊँचे विचारों या भावों के लिए प्रयोग किया जाता है।

दिए गए विकल्पों में, 'उन्नत' शब्द 'उदात्त' के अर्थ के सबसे करीब है। 'उन्नत' का अर्थ भी ऊँचा उठा हुआ, विकसित या श्रेष्ठ होता है।

(A) अविकसित - यह 'उदात्त' का विलोम है।

(C) कौशल - इसका अर्थ निपुणता है।

(D) विनाशक - इसका अर्थ नाश करने वाला है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'उदात्त' शब्द का अर्थ 'उन्नत' है।

Quick Tip: 'उदात्त' शब्द का प्रयोग अक्सर साहित्य और दर्शन में 'Sublime' के अर्थ में होता है, जो महानता और श्रेष्ठता के भाव को दर्शाता है।

'सयानप' शब्द का अर्थ है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न एक तद्भव या देशज शब्द के अर्थ से संबंधित है, जो 'सयाना' शब्द से बना है।

Step 2: Detailed Explanation:

'सयानप' शब्द 'सयाना' से बनी एक भाववाचक संज्ञा है। 'सयाना' का अर्थ होता है चतुर, बुद्धिमान या चालाक। इसलिए, 'सयानप' का अर्थ चतुराई, होशियारी या चालाकी होता है।

दिए गए विकल्पों में 'चतुराई' सबसे उपयुक्त अर्थ है।

उदाहरण: "वह अपना काम निकालने के लिए बहुत सयानप दिखाता है।"

Step 3: Final Answer:

अतः, 'सयानप' शब्द का अर्थ 'चतुराई' है।

Quick Tip: क्षेत्रीय बोलियों और तद्भव शब्दों का ज्ञान हिंदी शब्द भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 'सयाना' जैसे प्रचलित शब्दों से बने भाववाचक संज्ञाओं को समझना उपयोगी होता है।

गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जीवन काल और तत्कालीन मुगल शासक के बीच के ऐतिहासिक संबंध पर आधारित है।

Step 2: Detailed Explanation:

गुरु नानक देव जी का जीवन काल (1469-1539) था। इस दौरान भारत पर लोदी वंश और फिर मुगल वंश का शासन रहा। प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऐतिहासिक साक्ष्यों और गुरु नानक की अपनी रचनाओं ('बाबरवाणी') के अनुसार, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तो गुरु नानक उस समय मौजूद थे और उनकी मुलाकात बाबर से हुई थी।

Step 3: Final Answer:

अतः, गुरु नानक की मुलाकात मुगल सम्राट बाबर से हुई थी।

Quick Tip: प्रमुख संतों और धार्मिक गुरुओं के समकालीन शासकों के बारे में जानना इतिहास के प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और गुरु नानक बाबर के।

'हाटक मैं देखहु भरा, बसे अंगरेजी माल' - पंक्ति के कवि हैं

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भारतेन्दु युग की कविता और उसकी विषय-वस्तु से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

यह पंक्ति भारतेन्दु युग के प्रमुख कवि बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' की कविता से है। इस पंक्ति में कवि तत्कालीन भारतीय बाजारों की स्थिति पर व्यंग्य कर रहे हैं। 'हाटक' का अर्थ 'बाजार' है। कवि कहते हैं कि बाजार अंग्रेजी माल से भरे पड़े हैं, जो उस समय भारत के आर्थिक शोषण और स्वदेशी वस्तुओं की उपेक्षा को दर्शाता है। यह विषय भारतेन्दु युगीन कविता का एक प्रमुख स्वर था।

Step 3: Final Answer:

अतः, इस पंक्ति के कवि 'प्रेमघन' हैं।

Quick Tip: भारतेन्दु युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। 'अंग्रेजी माल' का उल्लेख उस युग की स्वदेशी चेतना का प्रतीक है।

'हस्तलिपि' किसे कहते हैं ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न एक यौगिक शब्द के अर्थ को समझने पर आधारित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'हस्तलिपि' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है:

हस्त = हाथ

लिपि = लिखावट, अक्षर या लिखने की प्रणाली

इस प्रकार, 'हस्तलिपि' का शाब्दिक अर्थ है 'हाथ से लिखी हुई लिपि' या 'हाथ की लिखावट'। इसे अंग्रेजी में 'Manuscript' या 'Handwriting' कहते हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'हस्तलिपि' हाथ की लिखावट को कहते हैं।

Quick Tip: संस्कृत मूल के यौगिक शब्दों का अर्थ समझने के लिए उन्हें उनके मूल घटकों में तोड़ना एक प्रभावी तरीका है। 'हस्त' से बने अन्य शब्द हैं - हस्तक्षेप, हस्तकला।

'साखी (साक्षी)' शब्द का अर्थ है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न एक तद्भव शब्द 'साखी' के मूल अर्थ से संबंधित है, जिसका तत्सम रूप 'साक्षी' है।

Step 2: Detailed Explanation:

'साखी' शब्द संस्कृत के 'साक्षी' शब्द का तद्भव रूप है। 'साक्षी' का अर्थ होता है - प्रत्यक्ष देखने वाला, गवाह (witness)।

कबीरदास आदि संत कवियों ने अपने दोहों को 'साखी' कहा क्योंकि वे अपने दोहों के माध्यम से सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करके उसकी गवाही देते थे। इसलिए, साखी का सबसे निकटतम और सटीक अर्थ 'गवाही' या 'प्रत्यक्ष ज्ञान' है।

विकल्प (B) 'सत्य' भी संबंधित है, क्योंकि साखी सत्य की गवाही देती है, लेकिन शब्द का मूल अर्थ 'गवाह' या 'गवाही' है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'साखी (साक्षी)' शब्द का अर्थ 'गवाही' है।

Quick Tip: तत्सम और तद्भव शब्दों के जोड़े और उनके अर्थ को समझना हिंदी शब्दावली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 'साक्षी' (तत्सम) -> 'साखी' (तद्भव)।

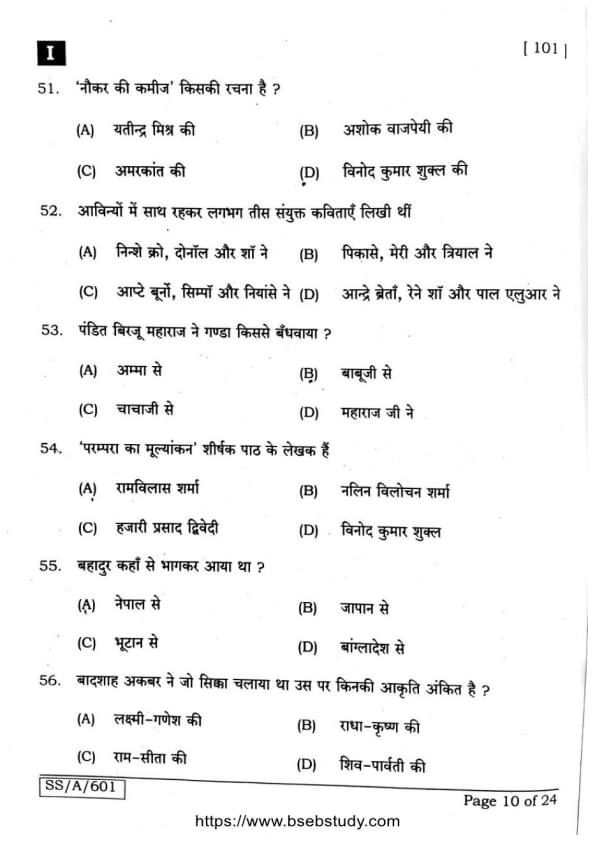

'नौकर की कमीज' किसकी रचना है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न समकालीन हिंदी साहित्य के एक प्रमुख उपन्यास और उसके लेखक की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'नौकर की कमीज' प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया एक चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में एक दफ्तर के बाबू के जीवन की निरर्थकता और अकेलेपन को बहुत ही सहज और अनूठी शैली में दर्शाया गया है। इस उपन्यास पर फिल्म निर्माता मणि कौल द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'नौकर की कमीज' विनोद कुमार शुक्ल की रचना है।

Quick Tip: प्रमुख समकालीन लेखकों जैसे विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अलका सरावगी आदि की कम से कम एक-दो प्रमुख रचनाओं को याद रखना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

आविन्यों में साथ रहकर लगभग तीस संयुक्त कविताएँ लिखी थीं

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न अशोक वाजपेयी द्वारा रचित पाठ 'आविन्यों' की विषय-वस्तु से लिया गया है, जिसमें आविन्यों (Avignon) नामक स्थान के कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन है।

Step 2: Detailed Explanation:

पाठ के अनुसार, आविन्यों में एक कला केंद्र है जहाँ दुनिया भर के कलाकार और लेखक रचनात्मक कार्य के लिए आते हैं। लेखक अशोक वाजपेयी ने वहाँ कुछ समय बिताया था। पाठ में यह उल्लेख है कि बीसवीं सदी के तीन प्रसिद्ध फ्रांसीसी कवियों - आन्द्रे ब्रेताँ (André Breton), रेने शॉ (René Char) और पाल एलुआर (Paul Éluard) ने आविन्यों में साथ रहकर लगभग तीस संयुक्त कविताओं की रचना की थी।

Step 3: Final Answer:

अतः, आविन्यों में आन्द्रे ब्रेताँ, रेने शॉ और पाल एलुआर ने मिलकर संयुक्त कविताएँ लिखी थीं।

Quick Tip: पाठ्यपुस्तक के गद्य पाठों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अक्सर पाठ के भीतर से विशिष्ट तथ्यों, नामों और घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।

पंडित बिरजू महाराज ने गण्डा किससे बँधवाया ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न प्रसिद्ध कत्थक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के जीवन पर आधारित पाठ से लिया गया है। 'गण्डा बँधवाना' भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा में गुरु-शिष्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें गुरु शिष्य को औपचारिक रूप से स्वीकार करता है।

Step 2: Detailed Explanation:

पंडित बिरजू महाराज के जीवन प्रसंग के अनुसार, उनके पहले गुरु उनके पिता अच्छन महाराज थे। जब बिरजू महाराज के पिता (बाबूजी) को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने अपने पुत्र को अपना शिष्य बनाने का निर्णय लिया। बिरजू महाराज ने दो कार्यक्रम करके 500 रुपये कमाए और नज़राने के तौर पर अपने बाबूजी को दिए, जिसके बाद उनके बाबूजी ने उनका गण्डा बाँधा और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया।

Step 3: Final Answer:

अतः, पंडित बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गण्डा बँधवाया था।

Quick Tip: पाठ्यक्रम में शामिल व्यक्तियों की जीवनियों में उल्लिखित महत्वपूर्ण घटनाओं, पारिवारिक सदस्यों और गुरुओं के नाम याद रखना परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होता है।

'परम्परा का मूल्यांकन' शीर्षक पाठ के लेखक हैं

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी के एक महत्वपूर्ण निबंध और उसके निबंधकार की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'परम्परा का मूल्यांकन' एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध है, जिसके लेखक डॉ. रामविलास शर्मा हैं। डॉ. शर्मा हिंदी के एक प्रमुख प्रगतिशील और मार्क्सवादी आलोचक, निबंधकार और भाषाविद् थे। इस निबंध में, उन्होंने साहित्य की परंपरा, उसकी प्रगतिशीलता और समाज से उसके संबंध का मूल्यांकन किया है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'परम्परा का मूल्यांकन' पाठ के लेखक रामविलास शर्मा हैं।

Quick Tip: पाठ्यक्रम में दिए गए सभी गद्य और पद्य पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों/कवियों की एक सूची बनाकर याद करना एक प्रभावी तरीका है।

बहादुर कहाँ से भागकर आया था ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न अमरकांत द्वारा लिखित कहानी 'बहादुर' के मुख्य पात्र की पृष्ठभूमि से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

कहानी का मुख्य पात्र, दिल बहादुर (जिसे बाद में केवल 'बहादुर' कहा जाता है), एक पहाड़ी लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर अपने घर से भाग जाता है। कहानी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बहादुर का घर नेपाल में था और वह वहाँ से भागकर एक शहरी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लगता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, बहादुर नेपाल से भागकर आया था।

Quick Tip: कहानियों के मुख्य पात्रों के नाम, उनके स्वभाव, और उनकी पृष्ठभूमि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखें, क्योंकि ये कहानी के कथानक को समझने में मदद करते हैं।

बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति और उसके मुद्राशास्त्रीय प्रमाणों से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

मुगल बादशाह अकबर अपनी उदार और सर्वधर्म समभाव की नीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच सद्भाव बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इसी क्रम में, उन्होंने कुछ ऐसे सिक्के भी जारी किए जिन पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र अंकित थे। उनके द्वारा चलाए गए एक प्रसिद्ध सोने और चांदी के सिक्के पर एक तरफ धनुष-बाण लिए हुए भगवान राम और माता सीता की आकृति अंकित थी, और दूसरी तरफ टकसाल का नाम और तारीख फारसी में लिखी हुई थी। इन सिक्कों को 'राम-सिया' प्रकार के सिक्के कहा जाता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, बादशाह अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के पर राम-सीता की आकृति अंकित थी।

Quick Tip: इतिहास में शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के उनकी नीतियों, धर्म और कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अकबर के 'राम-सिया' सिक्के उनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

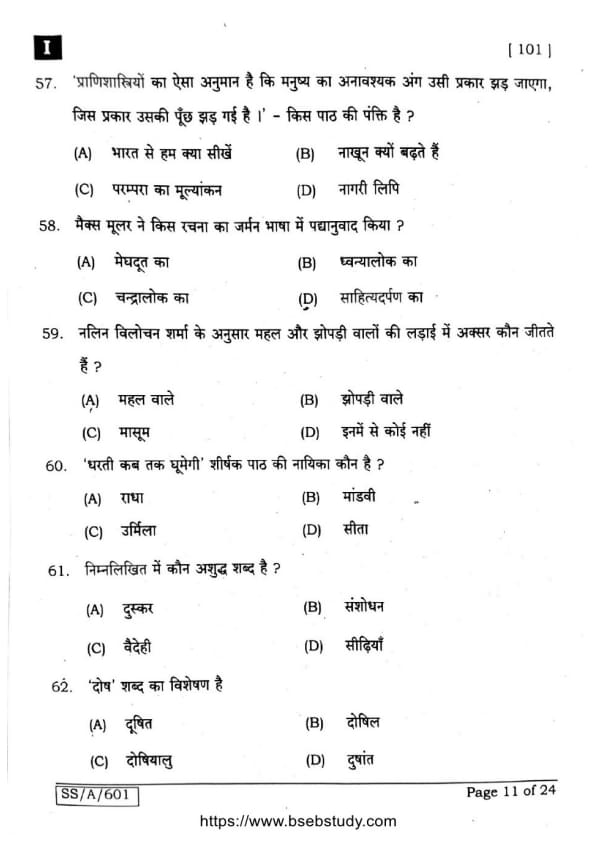

'प्राणिशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा, जिस प्रकार उसकी पूँछ झड़ गई है ।' - किस पाठ की पंक्ति है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध ललित निबंध की विषय-वस्तु और उसके कथनों की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

यह पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' से उद्धृत है। इस निबंध में, लेखक अपनी बेटी द्वारा पूछे गए एक साधारण से प्रश्न के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति के विकास पर गहन विचार करते हैं। वे नाखूनों को मनुष्य की पाशविक वृत्ति का अवशेष मानते हैं। उपरोक्त पंक्ति में वे इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए प्राणिशास्त्रियों के हवाले से यह तर्क देते हैं कि जिस तरह मनुष्य के कई अनावश्यक अंग (जैसे पूँछ) विकास की प्रक्रिया में लुप्त हो गए, उसी तरह एक दिन नाखून भी लुप्त हो सकते हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, यह पंक्ति 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' पाठ की है।

Quick Tip: गद्य पाठों के केंद्रीय विचार और महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित करना उन्हें याद रखने में मदद करता है। 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' जैसे वैचारिक निबंधों में लेखक के तर्क और उदाहरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।

मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न प्रसिद्ध भारतविद् (Indologist) मैक्स मूलर के संस्कृत साहित्य के अनुवाद कार्यों से संबंधित है, जिसका उल्लेख 'भारत से हम क्या सीखें' पाठ में मिलता है।

Step 2: Detailed Explanation:

फ्रेडरिक मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान थे जिन्होंने भारतीय दर्शन, धर्म और साहित्य का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी और जर्मन में अनुवाद किया। उनके सबसे प्रसिद्ध अनुवादों में से एक कालिदास के महाकाव्य 'मेघदूत' का जर्मन भाषा में काव्यानुवाद (पद्यानुवाद) है। इस अनुवाद ने यूरोपीय विद्वानों के बीच संस्कृत साहित्य के प्रति गहरी रुचि जगाई।

Step 3: Final Answer:

अतः, मैक्स मूलर ने 'मेघदूत' का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया था।

Quick Tip: मैक्स मूलर के प्रमुख कार्यों, जैसे 'हितोपदेश' का जर्मन अनुवाद और 'ऋग्वेद' का संपादन, को याद रखना सामान्य ज्ञान और हिंदी पाठ्यक्रम दोनों के लिए उपयोगी है।

नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न नलिन विलोचन शर्मा की कहानी 'विष के दाँत' में व्यक्त सामाजिक यथार्थ और वर्ग-संघर्ष के चित्रण पर आधारित है।

Step 2: Detailed Explanation:

कहानी 'विष के दाँत' में 'महल वाले' सेन साहब जैसे अमीर और शक्तिशाली वर्ग का प्रतीक हैं, जबकि 'झोपड़ी वाले' गिरधर जैसे गरीब और शोषित वर्ग का प्रतीक हैं। कहानी में लेखक यह दर्शाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और शक्ति के समीकरणों के कारण, इन दोनों वर्गों की लड़ाई में अक्सर 'महल वाले' ही जीतते हैं। वे अपने धन और प्रभाव का उपयोग करके हमेशा अपने आप को सही साबित कर देते हैं। हालांकि कहानी के अंत में गिरधर का बेटा मदन, सेन साहब के बेटे खोखा को पीटकर इस व्यवस्था को एक प्रतीकात्मक चुनौती देता है, लेकिन कहानी का समग्र स्वर यही है कि सामान्यतः जीत महल वालों की ही होती है।

Step 3: Final Answer:

अतः, लेखक के अनुसार, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं।

Quick Tip: साहित्यिक कृतियों में व्यक्त प्रतीकात्मक अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ 'महल' और 'झोपड़ी' केवल इमारतें नहीं, बल्कि क्रमशः अमीर और गरीब सामाजिक वर्गों के प्रतीक हैं।

'धरती कब तक घूमेगी' शीर्षक पाठ की नायिका कौन है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न राजस्थानी लेखक साँवर दइया द्वारा रचित कहानी 'धरती कब तक घूमेगी' के मुख्य पात्र की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'धरती कब तक घूमेगी' कहानी की केंद्रीय पात्र या नायिका 'सीता' नाम की एक वृद्ध विधवा माँ है। कहानी उसके और उसके तीन बेटों के बीच के संबंधों पर केंद्रित है। बेटे अपनी माँ की जिम्मेदारी को लेकर आपस में तय करते हैं कि माँ बारी-बारी से एक-एक महीने हर बेटे के पास रहेगी। सीता को यह व्यवस्था अपमानजनक लगती है और वह अपने ही घर में पराएपन का अनुभव करती है। कहानी का शीर्षक सीता की इसी घुटन और अंतहीन प्रतीक्षा को दर्शाता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'धरती कब तक घूमेगी' पाठ की नायिका सीता है।

Quick Tip: कहानियों के शीर्षक अक्सर उनके केंद्रीय भाव या मुख्य पात्र की स्थिति को दर्शाते हैं। इस कहानी में, शीर्षक 'धरती कब तक घूमेगी' सीता के बेटों के घर बारी-बारी से घूमने की तुलना धरती के घूमने से करता है।

निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी वर्तनी की शुद्धता की पहचान से संबंधित है। हमें दिए गए शब्दों में से गलत लिखे हुए शब्द को पहचानना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक शब्द की वर्तनी का विश्लेषण करें:

(A) दुस्कर: यह शब्द अशुद्ध है। विसर्ग संधि के नियम (दुः + कर) के अनुसार, इसका शुद्ध रूप 'दुष्कर' होता है।

(B) संशोधन: यह शब्द शुद्ध है। इसका अर्थ सुधार या शुद्धि करना होता है।

(C) वैदेही: यह शब्द शुद्ध है। यह सीता जी का एक नाम है (विदेह की पुत्री)।

(D) सीढ़ियाँ: यह शब्द 'सीढ़ी' का बहुवचन है और इसकी वर्तनी शुद्ध है।

Step 3: Final Answer:

अतः, अशुद्ध शब्द 'दुस्कर' है।

Quick Tip: संधि के नियमों का ज्ञान वर्तनी की शुद्धता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन शब्दों के लिए जिनमें विसर्ग या व्यंजन संधि होती है, जैसे दुष्कर, नमस्कार, उज्ज्वल आदि।

'दोष' शब्द का विशेषण है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हमें 'दोष' (संज्ञा) शब्द से बनने वाले सही विशेषण को पहचानना है।

Step 2: Detailed Explanation:

'दोष' शब्द से कई विशेषण बन सकते हैं, जैसे 'दोषी' (जिसने दोष किया हो) और 'दोषपूर्ण' (जिसमें दोष हो)। दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करते हैं:

(A) दूषित: इसका अर्थ है 'प्रदूषित' या 'खराब किया हुआ'। यह 'दूषण' से बना है, 'दोष' से नहीं।

(B) दोषिल: 'इल' प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे - जटिल, पंकिल। 'दोषिल' का अर्थ है 'दोषयुक्त' या 'खराबी वाला'। यह 'दोष' शब्द का एक सही विशेषण रूप है।

(C) दोषियालु: यह कोई मानक शब्द नहीं है।

(D) दुषांत: यह एक निरर्थक शब्द है।

दिए गए विकल्पों में, 'दोषिल' सबसे उपयुक्त और व्याकरण की दृष्टि से सही विशेषण है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'दोष' शब्द का विशेषण 'दोषिल' है।

Quick Tip: किसी संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए, उस शब्द को किसी अन्य संज्ञा के पहले रखकर देखें। जैसे, 'एक दोषिल व्यक्ति' या 'एक दोषिल प्रणाली'। यदि यह सार्थक लगता है, तो यह एक विशेषण है।

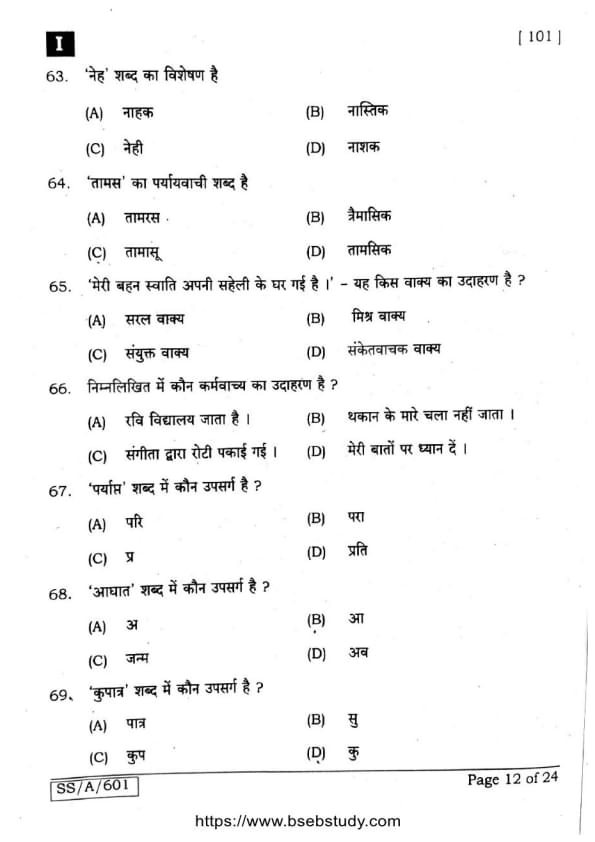

'नेह' शब्द का विशेषण है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। 'नेह' एक तद्भव शब्द है, जिसका अर्थ 'स्नेह' या 'प्रेम' होता है। हमें इस संज्ञा शब्द से बनने वाले विशेषण को पहचानना है।

Step 2: Detailed Explanation:

'नेह' (प्रेम) शब्द से विशेषण 'नेही' बनता है, जिसका अर्थ है 'प्रेम करने वाला' या 'स्नेही'।

उदाहरण के लिए, "वह बहुत नेही व्यक्ति है।" यहाँ 'नेही' शब्द 'व्यक्ति' (संज्ञा) की विशेषता बता रहा है।

अन्य विकल्प असंगत हैं:

(A) नाहक - क्रिया-विशेषण (व्यर्थ में)।

(B) नास्तिक - विशेषण (जो ईश्वर में विश्वास न करे)।

(D) नाशक - विशेषण (नाश करने वाला)।

'नेह' से बनने वाला सही विशेषण 'नेही' है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'नेह' शब्द का विशेषण 'नेही' है।

Quick Tip: संज्ञा से विशेषण बनाते समय, प्रत्यय (जैसे - ई, इक, इत) जोड़ने से अक्सर सही शब्द मिल जाता है। यहाँ 'नेह' में 'ई' प्रत्यय जुड़कर 'नेही' बना है।

'तामस' का पर्यायवाची शब्द है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'तामस' शब्द के पर्यायवाची या उससे संबंधित शब्द की पहचान करने के लिए है। 'तामस' का अर्थ है तमोगुण से संबंधित, क्रोध, अंधकार या आलस्य।

Step 2: Detailed Explanation:

'तामस' एक संज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकता है, जिसका अर्थ है तमोगुण, गुस्सा या अंधकार।

'तामसिक' शब्द 'तामस' से बना विशेषण है, जिसका अर्थ है 'तामस गुण वाला'। जैसे - तामसिक भोजन, तामसिक प्रवृत्ति।

चूंकि 'तामसिक' सीधे 'तामस' से संबंधित है और उसके गुण को दर्शाता है, दिए गए विकल्पों में यह सबसे उपयुक्त है। इसे पर्यायवाची के रूप में भी देखा जा सकता है।

(A) तामरस - कमल का पर्यायवाची है।

(B) त्रैमासिक - तीन महीने में एक बार होने वाला।

(C) तामासू - यह एक निरर्थक शब्द है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'तामस' का पर्यायवाची या संबंधित शब्द 'तामसिक' है।

Quick Tip: भारतीय दर्शन में तीन गुण बताए गए हैं - सत्व, रजस और तमस। इनसे बने विशेषण हैं - सात्विक, राजसिक और तामसिक।

'मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है ।' – यह किस वाक्य का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं:

सरल वाक्य: जिसमें एक ही कर्ता (या उद्देश्य) और एक ही मुख्य क्रिया (या विधेय) हो।

संयुक्त वाक्य: जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चयबोधक अव्ययों (और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किन्तु, परन्तु, लेकिन, पर आदि) से जुड़े हों।

मिश्र वाक्य: जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों, जो (कि, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, तथापि आदि) से जुड़े हों।

Step 2: Detailed Explanation:

दिए गए वाक्य 'मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है।' में:

उद्देश्य (कर्ता): 'मेरी बहन स्वाति'

विधेय (क्रिया): 'अपनी सहेली के घर गई है'

इस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। इसमें कोई समुच्चयबोधक नहीं है और न ही कोई आश्रित उपवाक्य है। इसलिए, यह एक सरल वाक्य है।

Step 3: Final Answer:

अतः, यह एक सरल वाक्य का उदाहरण है।

Quick Tip: सरल वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह देखना है कि क्या उसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया है। यदि हाँ, तो वह सरल वाक्य है।

निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। इसके तीन भेद हैं:

कर्तृवाच्य: क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। (जैसे - रवि जाता है।)

कर्मवाच्य: क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्ता के साथ 'से' या 'के द्वारा' का प्रयोग होता है या कर्ता का लोप होता है। (जैसे - रोटी पकाई गई।)

भाववाच्य: क्रिया अकर्मक होती है और हमेशा पुल्लिंग, एकवचन में रहती है। इसमें भाव की प्रधानता होती है। (जैसे - चला नहीं जाता।)

Step 2: Detailed Explanation:

(A) रवि विद्यालय जाता है। - क्रिया 'जाता है' कर्ता 'रवि' (पुल्लिंग, एकवचन) के अनुसार है। यह कर्तृवाच्य है।

(B) थकान के मारे चला नहीं जाता। - क्रिया अकर्मक है और भाव की प्रधानता है। यह भाववाच्य है।

(C) संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। - क्रिया 'पकाई गई' कर्म 'रोटी' (स्त्रीलिंग, एकवचन) के अनुसार है। कर्ता 'संगीता' के साथ 'द्वारा' लगा है। यह कर्मवाच्य है।

(D) मेरी बातों पर ध्यान दें। - यह एक आज्ञार्थक वाक्य है, इसमें कर्ता (आप) छिपा हुआ है। यह कर्तृवाच्य है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'संगीता द्वारा रोटी पकाई गई।' कर्मवाच्य का उदाहरण है।

Quick Tip: कर्मवाच्य पहचानने की सरल ट्रिक: वाक्य में 'के द्वारा' या 'से' लगा हो और क्रिया सकर्मक (जिसका कर्म हो) हो। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलता है।

'पर्याप्त' शब्द में कौन उपसर्ग है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। 'पर्याप्त' शब्द का संधि-विच्छेद करके हम उपसर्ग को पहचान सकते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

'पर्याप्त' शब्द में यण् स्वर संधि है। इसका संधि-विच्छेद होता है:

\[ परि + आप्त \]

यण् संधि के नियम के अनुसार, जब 'इ' के बाद कोई भिन्न स्वर ('आ') आता है, तो 'इ' का 'य्' हो जाता है।

\[ पर् + इ + आप्त \rightarrow पर् + य् + आप्त = पर्याप्त \]

इस प्रकार, मूल शब्द 'आप्त' (अर्थ - प्राप्त) में 'परि' उपसर्ग लगा है। 'परि' उपसर्ग का अर्थ 'चारों ओर' या 'पूर्ण रूप से' होता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'पर्याप्त' शब्द में 'परि' उपसर्ग है।

Quick Tip: यदि किसी शब्द के बीच में 'य' या 'व' हो और उससे ठीक पहले कोई आधा व्यंजन हो, तो वहाँ यण् संधि होने की संभावना होती है। संधि-विच्छेद करने से उपसर्ग या मूल शब्द को पहचानना आसान हो जाता है।

'आघात' शब्द में कौन उपसर्ग है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

उपसर्ग को पहचानने के लिए शब्द को मूल शब्द और उपसर्ग में तोड़ना होता है। मूल शब्द एक सार्थक शब्द होना चाहिए।

Step 2: Detailed Explanation:

'आघात' शब्द में मूल शब्द 'घात' है, जिसका अर्थ है 'चोट' या 'प्रहार'।

इसमें 'आ' उपसर्ग जोड़ा गया है। 'आ' उपसर्ग का प्रयोग 'तक', 'समेत', 'पूर्ण' या 'विपरीत' जैसे अर्थों को व्यक्त करने के लिए होता है।

\[ आ + घात = आघात \]

'आ' उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द हैं: आजन्म, आमरण, आगमन।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'आघात' शब्द में 'आ' उपसर्ग है।

Quick Tip: उपसर्ग को हटाने के बाद यदि एक सार्थक शब्द बचता है, तो आपकी पहचान सही है। 'आघात' में से 'आ' हटाने पर 'घात' बचता है, जो एक सार्थक शब्द है।

'कुपात्र' शब्द में कौन उपसर्ग है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अक्सर उसे नकारात्मक या हीन बना देते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

'कुपात्र' शब्द में मूल शब्द 'पात्र' है, जिसका अर्थ है 'योग्य' या 'बर्तन'।

इसमें 'कु' उपसर्ग जोड़ा गया है। 'कु' उपसर्ग का प्रयोग 'बुरा', 'हीन' या 'अनुचित' के अर्थ में होता है।

\[ कु + पात्र = कुपात्र \]

'कुपात्र' का अर्थ है 'बुरा पात्र' या 'अयोग्य व्यक्ति'।

'कु' उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं: कुपुत्र, कुकर्म, कुरीति।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'कुपात्र' शब्द में 'कु' उपसर्ग है।

Quick Tip: 'कु' (बुरा) और 'सु' (अच्छा) विपरीत अर्थ वाले उपसर्ग हैं और अक्सर एक-दूसरे के विलोम शब्द बनाने में प्रयोग होते हैं। जैसे: कुपुत्र-सुपुत्र, कुपात्र-सुपात्र।

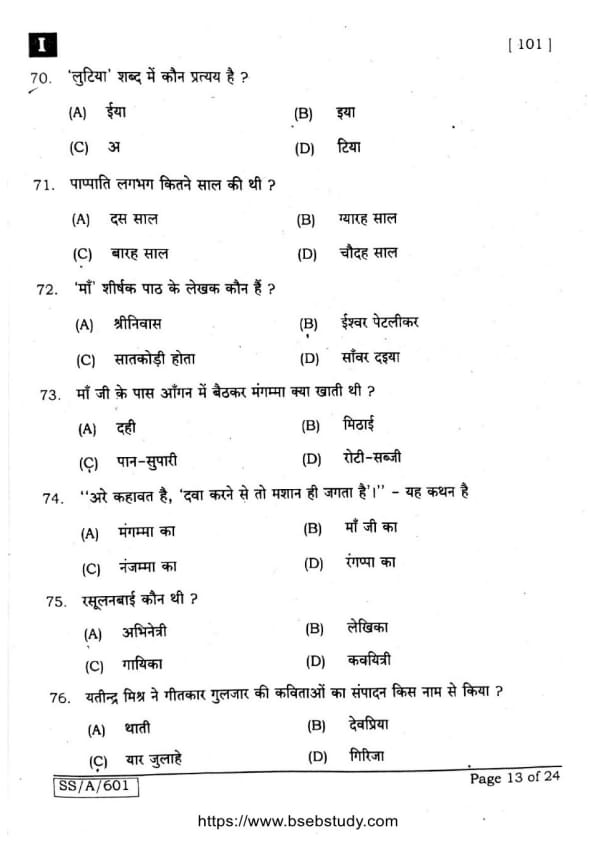

'लुटिया' शब्द में कौन प्रत्यय है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। 'इया' प्रत्यय का प्रयोग अक्सर संज्ञा शब्दों को छोटा या स्त्रीलिंग रूप देने के लिए किया जाता है।

Step 2: Detailed Explanation:

'लुटिया' शब्द का मूल शब्द 'लोटा' है।

जब 'लोटा' शब्द में 'इया' प्रत्यय जुड़ता है, तो यह 'लुटिया' बन जाता है, जो 'लोटा' का छोटा और स्त्रीलिंग रूप है।

\[ लोटा + इया \rightarrow लुटिया \]

इस प्रक्रिया में 'ओ' का 'उ' हो जाता है। 'इया' प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं: डिब्बा से डिबिया, खाट से खटिया।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'लुटिया' शब्द में 'इया' प्रत्यय है।

Quick Tip: 'इया' प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन हो सकता है, जैसे 'लोटा' में 'ओ' का 'उ' हो गया। इस प्रकार के परिवर्तनों पर ध्यान दें।

पाप्पाति लगभग कितने साल की थी ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न सुजाता द्वारा लिखित कहानी 'नगर' के एक पात्र की आयु से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

कहानी 'नगर' में, वल्लि अम्माल अपनी बेटी पाप्पाति को तेज बुखार (मेनिनजाइटिस) का इलाज कराने के लिए गाँव से मदुरै शहर लाती है। कहानी में उल्लेख किया गया है कि पाप्पाति की उम्र लगभग बारह वर्ष थी। शहर के अस्पताल की व्यवस्था, डॉक्टरों और कर्मचारियों के व्यवहार से वल्लि अम्माल की परेशानी और संघर्ष को कहानी में दर्शाया गया है।

Step 3: Final Answer:

अतः, पाप्पाति लगभग बारह साल की थी।

Quick Tip: कहानियों के मुख्य पात्रों की आयु, उनके नाम और उनकी प्रमुख समस्याओं को याद रखना कहानी के कथानक को समझने और संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक होता है।

'माँ' शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न एक प्रसिद्ध गुजराती कहानी और उसके लेखक की पहचान से संबंधित है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है।

Step 2: Detailed Explanation:

'माँ' शीर्षक कहानी के मूल लेखक प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार ईश्वर पेटलीकर हैं। यह कहानी एक माँ के अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगु के प्रति असीम वात्सल्य और त्याग को दर्शाती है। यह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है जो माँ की ममता की गहराई को उजागर करती है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'माँ' शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं।

Quick Tip: पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न भारतीय भाषाओं की अनूदित कहानियों और उनके मूल लेखकों के नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। जैसे - 'दही वाली मंगम्मा' (श्रीनिवास, कन्नड़), 'ढहते विश्वास' (सातकोड़ी होता, उड़िया), 'नगर' (सुजाता, तमिल)।

माँ जी के पास आँगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न श्रीनिवास द्वारा लिखित कन्नड़ कहानी 'दही वाली मंगम्मा' के एक विशिष्ट प्रसंग से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

कहानी में, मंगम्मा हर रोज लेखक (जिन्हें वह माँ जी कहती थी) के घर दही बेचने आती थी। जब वह अपनी बहू के साथ हुए झगड़े के बाद अकेली रहने लगती है, तो वह अपनी कमाई अपने ऊपर खर्च करने लगती है। इसी क्रम में, वह मखमल का ब्लाउज सिलवाती है और शौक से पान-सुपारी खाने लगती है। वह अक्सर माँ जी के पास आँगन में बैठकर अपनी बातें बताते हुए पान-सुपारी खाती थी।

Step 3: Final Answer:

अतः, माँ जी के पास आँगन में बैठकर मंगम्मा पान-सुपारी खाती थी।

Quick Tip: कहानियों के पात्रों की आदतों और उनके व्यवहार में आए परिवर्तनों पर ध्यान दें, क्योंकि ये उनके चरित्र और कहानी के विकास को दर्शाते हैं। मंगम्मा का पान खाना उसके स्वतंत्र और आत्म-सम्मानपूर्ण जीवन जीने के प्रयास का प्रतीक है।

"अरे कहावत है, 'दवा करने से तो मशान ही जगता है'।" - यह कथन है

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'दही वाली मंगम्मा' कहानी में पात्रों के बीच हुए संवाद की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

यह कथन लेखक की पत्नी (माँ जी) का है। जब मंगम्मा अपनी बहू (नंजम्मा) के साथ हुए झगड़े के बारे में माँ जी को बताती है और सलाह माँगती है, तो माँ जी उसे शांत रहने और बहू को अलग हो जाने देने की सलाह देती हैं। इसी संदर्भ में, वह यह कहावत कहती हैं कि झगड़े को बढ़ाने से (दवा करने से) स्थिति और बिगड़ जाती है (मशान ही जगता है), ठीक उसी तरह जैसे श्मशान में किसी मुर्दे का इलाज करने से वह जीवित नहीं होता, बल्कि भूत-प्रेत ही जागते हैं। इसका भाव है कि कुछ समस्याओं को कुरेदने से वे और बढ़ जाती हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, यह कथन माँ जी का है।

Quick Tip: कहानियों में प्रयुक्त लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ और संदर्भ समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कहानी के पात्रों के दृष्टिकोण और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं।

रसूलनबाई कौन थी ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित पाठ 'नौबतखाने में इबादत' से संबंधित है, जो उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के जीवन पर आधारित है।

Step 2: Detailed Explanation:

पाठ में उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के संगीत जीवन और उनकी प्रेरणाओं का वर्णन है। इसमें उल्लेख है कि जब बिस्मिल्ला खाँ युवा थे, तो वे बालाजी मंदिर जाते समय रसूलनबाई और बतूलनबाई के घर के पास से गुजरते थे, जहाँ से उन्हें ठुमरी, टप्पे और दादरा जैसी गायन शैलियों को सुनने का अवसर मिलता था। रसूलनबाई और बतूलनबाई दोनों अपने समय की प्रसिद्ध गायिकाएँ थीं। इन दोनों बहनों के संगीत ने बिस्मिल्ला खाँ के मन में संगीत के प्रति गहरी अभिरुचि पैदा की।

Step 3: Final Answer:

अतः, रसूलनबाई एक प्रसिद्ध गायिका थीं।

Quick Tip: पाठ में मुख्य पात्र के जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य पात्रों और घटनाओं को याद रखना महत्वपूर्ण है। रसूलनबाई और बतूलनबाई ने बिस्मिल्ला खाँ के आरंभिक संगीत संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न लेखक यतीन्द्र मिश्र के साहित्यिक कार्यों, विशेषकर उनके संपादन कार्यों, से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

यतीन्द्र मिश्र एक कवि, लेखक और संपादक हैं। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और गीतकार गुलजार की कविताओं का चयन और संपादन 'यार जुलाहे' नामक पुस्तक में किया है। यह पुस्तक गुलजार की शायरी और उनके रचनात्मक संसार का एक महत्वपूर्ण संकलन है।

'गिरिजा' यतीन्द्र मिश्र की गिरिजा देवी पर लिखी पुस्तक है।

'थाती' एक अलग संदर्भ का शब्द है।

'देवप्रिया' भी उनकी एक रचना है।

Step 3: Final Answer:

अतः, यतीन्द्र मिश्र ने गुलजार की कविताओं का संपादन 'यार जुलाहे' नाम से किया।

Quick Tip: पाठ के लेखकों की अन्य प्रमुख कृतियों के बारे में जानकारी रखना अतिरिक्त ज्ञान के लिए उपयोगी हो सकता है, खासकर यदि वे लेखक समकालीन और बहुआयामी हों।

'बहुवचन' पत्रिका के संपादक कौन थे ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका और उसके संपादक की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'बहुवचन' महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक और वैचारिक त्रैमासिक पत्रिका है। इसके संस्थापक संपादक प्रसिद्ध कवि, आलोचक और कला मर्मज्ञ अशोक वाजपेयी थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से साहित्य, कला और विचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'बहुवचन' पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी थे।

Quick Tip: प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे 'हंस' (संपादक: राजेंद्र यादव), 'पहल' (संपादक: ज्ञानरंजन), और 'तद्भव' (संपादक: अखिलेश) के संपादकों के नाम याद रखना हिंदी साहित्य के सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है।

'शहर अब भी संभावना है' किसकी रचना है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न समकालीन हिंदी कविता की एक प्रसिद्ध कृति और उसके रचनाकार की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'शहर अब भी संभावना है' प्रसिद्ध कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी का एक महत्वपूर्ण कविता-संग्रह है। इस संग्रह की कविताएँ शहरी जीवन, आधुनिकता की विडंबनाओं और मानवीय संबंधों पर केंद्रित हैं। यह उनकी प्रतिनिधि कृतियों में से एक मानी जाती है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'शहर अब भी संभावना है' अशोक वाजपेयी की रचना है।

Quick Tip: अशोक वाजपेयी की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं 'एक पतंग अनंत में', 'तत्पुरुष', और 'कहीं नहीं वहीं'। प्रमुख कवियों के दो-तीन काव्य संग्रहों के नाम याद रखना उपयोगी होता है।

निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं (जैसे - कहानी, निबंध, रेखाचित्र) की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक विकल्प की विधा का विश्लेषण करें:

(A) नाखून क्यों बढ़ते हैं: यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक 'ललित निबंध' है, जिसमें वैचारिक गहराई के साथ-साथ लालित्य और व्यक्तिगत स्पर्श भी है।

(B) बहादुर: यह अमरकांत द्वारा लिखित एक 'कहानी' है।

(C) मछली: यह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित एक 'कहानी' है।

(D) भारतमाता: यह सुमित्रानंदन पंत की एक 'कविता' है, जिसका गद्य रूपांतरण भी प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मूलतः यह काव्य है।

Step 3: Final Answer:

अतः, दिए गए विकल्पों में 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' की विधा निबंध है।

Quick Tip: पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम और पाठ की विधा (कहानी, निबंध, कविता, एकांकी आदि) को एक साथ सारणी बनाकर याद करें।

'द कास्ट्स इन इंडिया : देयर मैकेनिज्म' किसकी रचना है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के अकादमिक लेखन और उनकी महत्वपूर्ण कृतियों की पहचान से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'कास्ट्स इन इंडिया: देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट' (Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development) डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया एक शोध पत्र है। उन्होंने इसे 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में प्रस्तुत किया था। यह उनके शुरुआती और महत्वपूर्ण लेखों में से एक है, जिसमें उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, कार्यप्रणाली और विकास का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है।

Step 3: Final Answer:

अतः, यह रचना भीमराव अंबेडकर की है।

Quick Tip: डॉ. अंबेडकर की अन्य प्रमुख रचनाओं जैसे 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' (Annihilation of Caste) और 'हू वर द शूद्राज?' (Who Were the Shudras?) को भी याद रखना महत्वपूर्ण है।

'यह घर नवीन का है' - यह किस विशेषण का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

विशेषण के भेदों की पहचान उनके कार्य के आधार पर की जाती है।

गुणवाचक: गुण, दोष, रंग, आकार आदि बताए (अच्छा, बुरा)।

सार्वनामिक विशेषण: जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताए या उसकी ओर संकेत करे (यह, वह, कोई)।

संख्यावाचक: संज्ञा की संख्या बताए (एक, दो, कुछ)।

परिमाणवाचक: संज्ञा की मात्रा या माप-तौल बताए (दो किलो, थोड़ा)।

प्रविशेषण: जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए (बहुत अच्छा)।

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्य 'यह घर नवीन का है' में, 'यह' शब्द 'घर' (संज्ञा) से ठीक पहले आया है और उस घर की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ 'यह' एक सर्वनाम है जो विशेषण का कार्य कर रहा है। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है।

Quick Tip: सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर: यदि 'यह/वह' आदि शब्द संज्ञा के स्थान पर अकेले आएं तो वे सर्वनाम हैं (जैसे - 'यह अच्छा है')। यदि वे संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करें तो वे सार्वनामिक विशेषण हैं (जैसे - 'यह घर अच्छा है')।

'थानभर कपड़ा' - यह किस विशेषण का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की मात्रा, माप या तौल को बताते हैं। इसके दो भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक (जैसे - दो मीटर कपड़ा) और अनिश्चित परिमाणवाचक (जैसे - थोड़ा कपड़ा)।

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्यांश 'थानभर कपड़ा' में, 'थानभर' शब्द 'कपड़ा' (संज्ञा) की मात्रा या परिमाण बता रहा है। 'थान' कपड़े को मापने की एक इकाई है। 'थानभर' एक निश्चित मात्रा (पूरा एक थान) को इंगित करता है। चूँकि यह शब्द माप-तौल या मात्रा से संबंधित है, यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'थानभर कपड़ा' परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है।

Quick Tip: परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर: परिमाणवाचक विशेषण उन संज्ञाओं के साथ आते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, बल्कि मापा या तौला जाता है (जैसे - दूध, कपड़ा, चीनी)। संख्यावाचक विशेषण गणनीय संज्ञाओं के साथ आते हैं (जैसे - किताबें, लोग, केले)।

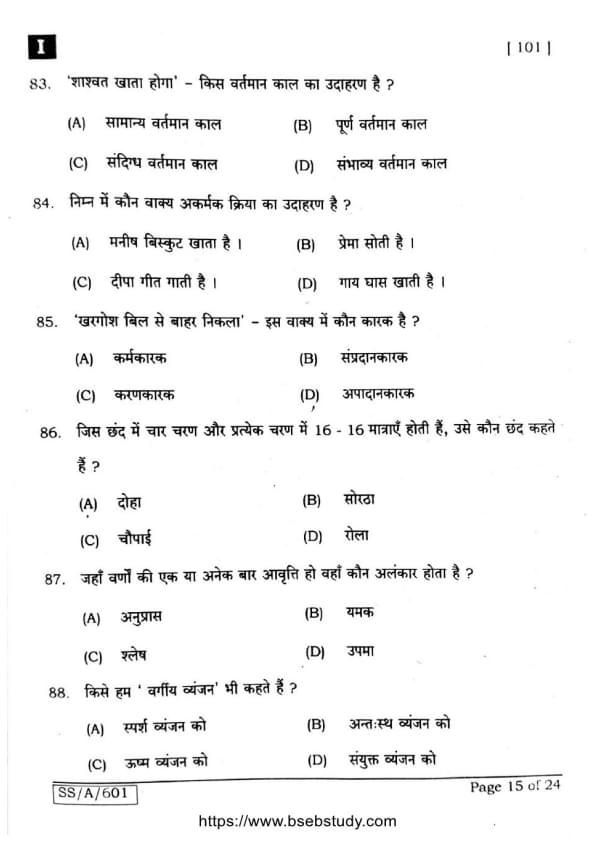

'शाश्वत खाता होगा' - किस वर्तमान काल का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

वर्तमान काल के भेदों को क्रिया के होने के समय और उसकी निश्चितता के आधार पर पहचाना जाता है।

सामान्य वर्तमान: क्रिया का वर्तमान में सामान्य रूप से होना पाया जाता है। (राम खाता है।)

पूर्ण वर्तमान: क्रिया का वर्तमान में पूरा हो जाना। (राम ने खाया है।)

संदिग्ध वर्तमान: क्रिया के वर्तमान में होने में संदेह हो। (राम खाता होगा।)

संभाव्य वर्तमान: क्रिया के वर्तमान में होने की संभावना हो। (शायद राम खाता हो।)

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्य 'शाश्वत खाता होगा' में, क्रिया के वर्तमान समय में होने पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। 'होगा' का प्रयोग यह दर्शाता है कि वक्ता निश्चित नहीं है, वह केवल अनुमान लगा रहा है। यह संरचना संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान है।

Step 3: Final Answer:

अतः, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है।

Quick Tip: संदिग्ध वर्तमान की पहचान क्रिया के साथ 'ता होगा', 'ती होगी', 'ते होंगे' के प्रयोग से होती है। जबकि संभाव्य वर्तमान में 'ता हो', 'ती हो', 'ते हों' का प्रयोग होता है।

निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं:

सकर्मक क्रिया: वह क्रिया जिसका कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है।

अकर्मक क्रिया: वह क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं होता और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है।

Step 2: Detailed Explanation:

क्रिया से 'क्या' या 'किसको' प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिले, तो क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अकर्मक।

(A) मनीष 'क्या' खाता है ? उत्तर: बिस्कुट (कर्म)। यह सकर्मक है।

(B) प्रेमा 'क्या' सोती है ? उत्तर: नहीं मिला। सोना, हँसना, रोना, चलना आदि स्वाभाविक क्रियाएँ अकर्मक होती हैं।

(C) दीपा 'क्या' गाती है ? उत्तर: गीत (कर्म)। यह सकर्मक है।

(D) गाय 'क्या' खाती है ? उत्तर: घास (कर्म)। यह सकर्मक है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'प्रेमा सोती है।' वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है।

Quick Tip: किसी वाक्य में अकर्मक या सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से ठीक पहले 'क्या' लगाकर प्रश्न करें। यदि कोई तार्किक उत्तर मिलता है (जो वाक्य में मौजूद हो या हो सकता है), तो क्रिया सकर्मक है।

'खरगोश बिल से बाहर निकला' - इस वाक्य में कौन कारक है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। अपादान कारक का प्रयोग अलगाव (अलग होने) के भाव को प्रकट करने के लिए होता है। इसकी विभक्ति 'से' होती है।

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्य 'खरगोश बिल से बाहर निकला' में, खरगोश 'बिल से' अलग हो रहा है। यहाँ 'से' विभक्ति का प्रयोग अलगाव का भाव दर्शा रहा है। जब 'से' का प्रयोग अलग होने, डरने, तुलना करने, या सीखने के अर्थ में होता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है।

करण कारक की विभक्ति भी 'से' होती है, लेकिन वहाँ इसका अर्थ 'साधन' या 'के द्वारा' होता है (जैसे - 'वह कलम से लिखता है')।

Step 3: Final Answer:

अतः, इस वाक्य में 'बिल से' में अपादान कारक है।

Quick Tip: करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति 'से' है। अंतर समझने के लिए देखें कि 'से' का प्रयोग साधन (करण) के लिए हो रहा है या अलगाव (अपादान) के लिए।

जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 - 16 मात्राएँ होती हैं, उसे कौन छंद कहते हैं?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न हिंदी काव्यशास्त्र में प्रयुक्त मात्रिक छंदों की विशेषताओं से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

चौपाई: यह एक सम मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। चरण के अंत में गुरु-लघु (ऽ।) का प्रयोग वर्जित है, लेकिन दो गुरु (ऽऽ) या दो लघु (।।) हो सकते हैं।

अन्य विकल्पों की विशेषताएँ:

(A) दोहा: यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं।

(B) सोरठा: यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं।

(D) रोला: यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं, तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति (विराम) होती है।

Step 3: Final Answer:

अतः, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं, उसे चौपाई कहते हैं।

Quick Tip: प्रमुख छंदों (दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पय) के लक्षण (मात्राओं की संख्या, यति, चरण) को एक सारणी बनाकर याद करना परीक्षा के लिए बहुत प्रभावी होता है।

जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

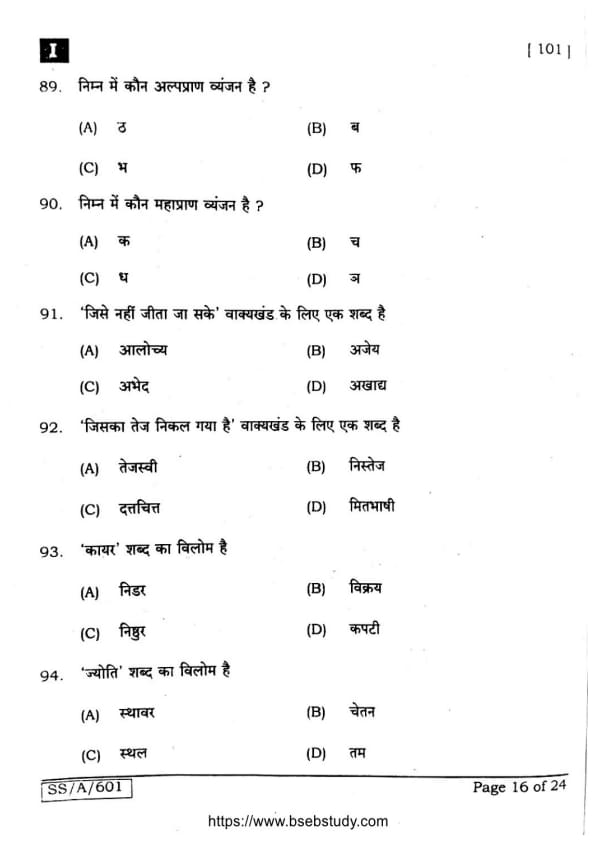

यह प्रश्न शब्दालंकार के एक प्रमुख भेद की परिभाषा पर आधारित है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं।